Inkarnatklee: Der rote Riese unter den Bodenverbesserern

Inkarnatklee ist ein wahres Multitalent im Garten und auf dem Feld. Doch was macht diese Pflanze so besonders?

Das Wichtigste auf einen Blick

- Inkarnatklee bindet Stickstoff aus der Luft

- Verbessert Bodenstruktur und -fruchtbarkeit

- Ideal als Zwischenfrucht und Gründüngung

- Attraktive Bienenweide mit roten Blüten

Was ist Inkarnatklee?

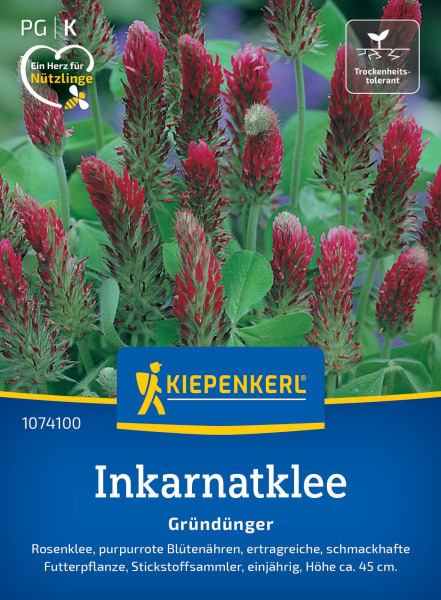

Inkarnatklee (Trifolium incarnatum) ist eine einjährige Pflanze aus der Familie der Hülsenfrüchtler. Mit seinen leuchtend roten Blüten ist er nicht nur ein Hingucker, sondern auch äußerst nützlich für die Bodenverbesserung. Die Pflanze stammt ursprünglich aus Südeuropa, hat sich aber auch in unseren Breiten etabliert.

Bedeutung für Landwirtschaft und Gartenbau

In der Landwirtschaft und im Gartenbau spielt Inkarnatklee eine wichtige Rolle. Als Gründüngung verbessert er die Bodenstruktur und reichert den Boden mit Stickstoff an. Er eignet sich besonders als Zwischenfrucht, da er schnell wächst und den Boden über den Winter bedeckt. Dadurch schützt er vor Erosion und Nährstoffauswaschung. Seine Blüten locken zahlreiche Insekten an und tragen zur Biodiversität bei.

Überblick über die Stickstoffbindung

Die Fähigkeit zur Stickstoffbindung macht Inkarnatklee besonders wertvoll. Wie andere Leguminosen geht er eine Symbiose mit Knöllchenbakterien ein. Diese siedeln sich an den Wurzeln an und können den Luftstickstoff fixieren. So wird der Stickstoff für die Pflanze und später für den Boden verfügbar. Ein großer Vorteil für die Bodenfruchtbarkeit!

Botanik und Eigenschaften des Inkarnatklees

Botanische Einordnung

Inkarnatklee gehört zur Gattung Trifolium in der Familie der Fabaceae. Er ist eng verwandt mit anderen Kleearten wie Rotklee oder Weißklee. Sein wissenschaftlicher Name "incarnatum" bezieht sich auf die fleischrote Farbe seiner Blüten.

Morphologie und Wachstum

Die Pflanze wird 30 bis 50 cm hoch und hat einen aufrechten Wuchs. Die typischen dreiteiligen Kleeblätter sind behaart und von länglicher Form. Die Blütenköpfe sind länglich-zylindrisch und leuchten in einem intensiven Rot. Inkarnatklee wächst schnell und bildet eine Pfahlwurzel aus, die tief in den Boden eindringt.

Ansprüche an Boden und Klima

Inkarnatklee ist recht anspruchslos, was den Boden angeht. Er gedeiht auf leichten bis mittelschweren Böden und verträgt auch leicht saure Bedingungen. Allerdings mag er es nicht zu nass. In Sachen Klima ist er flexibel: Er übersteht milde Winter, ist aber nicht extrem frosthart. Am besten wächst er bei Temperaturen zwischen 15 und 25°C.

Anbau und Kultivierung

Die Aussaat erfolgt meist im Spätsommer oder frühen Herbst. Man rechnet mit etwa 20-25 kg Saatgut pro Hektar. Die Samen werden flach in den Boden eingearbeitet. Nach der Keimung entwickelt sich die Pflanze rasch. Je nach Verwendungszweck wird Inkarnatklee im Frühjahr vor der Blüte gemulcht oder zur Blüte als Bienenweide stehen gelassen.

Der Prozess der Stickstoffbindung

Grundlagen der biologischen Stickstofffixierung

Die biologische Stickstofffixierung ist ein bemerkenswerter Prozess. Dabei wird Luftstickstoff (N₂) in eine für Pflanzen nutzbare Form umgewandelt. Das Besondere: Nur bestimmte Bakterien können diesen Prozess durchführen. Inkarnatklee hat sich diese Fähigkeit zunutze gemacht.

Rolle der Knöllchenbakterien (Rhizobien)

Die Hauptakteure in diesem Prozess sind die Knöllchenbakterien, auch Rhizobien genannt. Diese Mikroorganismen leben im Boden und gehen eine Symbiose mit den Wurzeln des Inkarnatklees ein. Es ist eine gegenseitig vorteilhafte Beziehung: Die Bakterien erhalten Energie von der Pflanze, im Gegenzug liefern sie gebundenen Stickstoff.

Bildung und Funktion der Wurzelknöllchen

Wenn Rhizobien auf die Wurzeln des Inkarnatklees treffen, beginnt ein interessanter Prozess. Die Wurzelhaare krümmen sich und umschließen die Bakterien. Diese dringen in die Wurzel ein und regen die Bildung von Knöllchen an. In diesen kleinen Strukturen findet dann die eigentliche Stickstofffixierung statt.

Biochemie der Stickstoffbindung

Im Inneren der Knöllchen läuft ein komplexer biochemischer Prozess ab. Die Rhizobien nutzen das Enzym Nitrogenase, um den Luftstickstoff in Ammonium umzuwandeln. Dieses wird dann in organische Verbindungen eingebaut, die die Pflanze nutzen kann. Es ist ein energieaufwändiger Prozess, der nur unter Sauerstoffausschluss funktioniert. Daher enthalten die Knöllchen ein spezielles Protein namens Leghämoglobin, das den Sauerstoff bindet und reguliert.

Durch diese besondere Fähigkeit kann Inkarnatklee nicht nur sich selbst, sondern auch den Boden mit wertvollem Stickstoff versorgen. Das macht ihn zu einem wichtigen Helfer in Sachen Bodenverbesserung und nachhaltiger Landwirtschaft.

Symbiose zwischen Inkarnatklee und Rhizobien: Ein bemerkenswertes Zusammenspiel

Die Beziehung zwischen Inkarnatklee und Rhizobien zeigt eine perfekt abgestimmte Symbiose in der Natur. Betrachten wir diesen Prozess genauer.

Etablierung der Symbiose

Die Symbiose beginnt, wenn Wurzelhaare des Inkarnatklees spezifische Signalstoffe, sogenannte Flavonoide, absondern. Diese locken passende Rhizobien-Bakterien an. Die Bakterien heften sich an die Wurzelhaare und dringen durch feine Infektionsschläuche in die Wurzeln ein.

Signalaustausch zwischen Pflanze und Bakterien

Der Signalaustausch ist komplex und fein abgestimmt. Die Pflanze sendet nicht nur Lockstoffe aus, sondern prüft auch, ob die richtigen Bakterien ankommen. Die Rhizobien ihrerseits produzieren Nodulationsfaktoren, die die Wurzelzellen zur Teilung anregen.

Entwicklung der Wurzelknöllchen

Durch die Zellteilungen entstehen die charakteristischen Wurzelknöllchen. In diesen vermehren sich die Bakterien und wandeln sich zu Bakteroiden um. Diese spezialisierten Formen sind in der Lage, den Luftstickstoff zu binden.

Energieaufwand und Nutzen für beide Partner

Die Symbiose ist für beide Partner von Vorteil, aber nicht ohne Kosten. Der Inkarnatklee stellt den Bakterien Kohlenhydrate zur Verfügung, was etwa 10-20% seiner Photosyntheseprodukte ausmacht. Im Gegenzug erhält er den gebundenen Stickstoff, der für sein Wachstum unerlässlich ist.

Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit

Die Symbiose zwischen Inkarnatklee und Rhizobien hat weitreichende positive Folgen für den Boden.

Stickstoffanreicherung im Boden

Durch die Stickstofffixierung reichert der Inkarnatklee den Boden mit diesem wichtigen Nährstoff an. Pro Hektar können so bis zu 150 kg Stickstoff im Jahr gebunden werden. Dies reduziert den Bedarf an künstlichen Düngemitteln erheblich.

Verbesserung der Bodenstruktur

Das tiefreichende Wurzelsystem des Inkarnatklees lockert den Boden auf und verbessert seine Struktur. Dies fördert die Wasserspeicherkapazität und verringert die Erosionsgefahr.

Förderung des Bodenlebens

Die Wurzelausscheidungen und abgestorbenen Pflanzenteile des Inkarnatklees bieten Nahrung für Bodenorganismen. Dies führt zu einer Zunahme der mikrobiellen Aktivität und fördert ein gesundes Bodenökosystem.

Humusaufbau und Kohlenstoffspeicherung

Durch den Anbau von Inkarnatklee wird organisches Material in den Boden eingebracht. Dies trägt zum Humusaufbau bei und erhöht die Fähigkeit des Bodens, Kohlenstoff zu speichern - ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.

Inkarnatklee in der Fruchtfolge: Vielseitig einsetzbar

Die Einbindung von Inkarnatklee in die Fruchtfolge bietet zahlreiche Vorteile für Landwirte und Gärtner.

Vorteile als Zwischenfrucht

Als Zwischenfrucht angebaut, nutzt Inkarnatklee die Zeit zwischen zwei Hauptkulturen optimal aus. Er schützt den Boden vor Auswaschung und Erosion, unterdrückt Unkraut und bringt gleichzeitig Stickstoff in den Boden ein.

Einsatz als Untersaat

Als Untersaat in Getreide oder Mais gesät, kann Inkarnatklee nach der Ernte der Hauptfrucht weiterwachsen. Dies verlängert die Bodenbedeckung und maximiert die Stickstoffbindung.

Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Kulturen

Inkarnatklee lässt sich gut mit anderen Zwischenfrüchten kombinieren. Mischungen mit Gräsern oder Kreuzblütlern wie Senf oder Ölrettich sind besonders effektiv für eine vielseitige Bodenverbesserung.

Auswirkungen auf Folgefrüchte

Folgefrüchte profitieren von der verbesserten Bodenstruktur und dem angereicherten Stickstoff. Besonders stickstoffbedürftige Kulturen wie Mais oder Kartoffeln zeigen nach Inkarnatklee oft deutliche Ertragssteigerungen.

Der Anbau von Inkarnatklee ist somit nicht nur ein Gewinn für den Boden, sondern auch für den gesamten landwirtschaftlichen Betrieb. Seine vielseitige Einsetzbarkeit macht ihn zu einem wertvollen Baustein in nachhaltigen Anbausystemen.

Ökologische Aspekte des Inkarnatkleeanbaus: Ein Segen für die Umwelt

Der Anbau von Inkarnatklee bringt nicht nur Vorteile für den Boden, sondern hat auch weitreichende positive Auswirkungen auf die Umwelt. Schauen wir uns die ökologischen Aspekte genauer an.

Förderung der Biodiversität

Inkarnatklee zieht die heimische Tierwelt an. Seine leuchtend roten Blüten locken zahlreiche Insekten an und bieten ihnen Nahrung. Besonders Wildbienen und Hummeln profitieren von diesem Nahrungsangebot. Aber auch Schmetterlinge und andere Nützlinge finden hier einen gedeckten Tisch. Diese Vielfalt an Insekten zieht wiederum Vögel an, die sich von ihnen ernähren. So entsteht ein kleines Ökosystem, das die biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft erheblich steigert.

Bedeutung als Bienenweide

Für Honigbienen ist der Inkarnatklee eine beliebte Nahrungsquelle. Die Blüten produzieren reichlich Nektar und Pollen, was die Pflanzen zu einer wichtigen Bienenweide macht. In Zeiten, in denen Bienen zunehmend unter Druck geraten, bietet der Anbau von Inkarnatklee eine Möglichkeit, diese wichtigen Bestäuber zu unterstützen. Ein Hektar blühender Inkarnatklee kann Nahrung für bis zu 200.000 Bienen liefern - das ist beachtlich!

Erosionsschutz und Wassermanagement

Die dichte Wurzelmasse des Inkarnatklees leistet einen wertvollen Beitrag zum Erosionsschutz. Sie hält den Boden fest und verhindert, dass er bei starken Regenfällen oder Wind abgetragen wird. Gleichzeitig verbessert der Klee die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens. Das Regenwasser kann besser eindringen und wird im Boden gespeichert, anstatt oberflächlich abzufließen. Das ist besonders in Zeiten zunehmender Wetterextreme von Bedeutung.

Reduzierung von Nährstoffauswaschung

Inkarnatklee nimmt überschüssige Nährstoffe aus dem Boden auf und speichert sie in seiner Biomasse. Dadurch wird verhindert, dass diese Nährstoffe ins Grundwasser ausgewaschen werden. Das ist besonders wichtig für den Gewässerschutz, da übermäßiger Nährstoffeintrag zu Algenblüten und anderen Problemen in Seen und Flüssen führen kann. Der Inkarnatklee fungiert hier als natürlicher Filter.

Praktische Anwendung im Garten und in der Landwirtschaft

Nun, da wir die ökologischen Vorteile kennen, schauen wir uns an, wie man Inkarnatklee praktisch anbaut und nutzt.

Aussaat und Pflege von Inkarnatklee

Die Aussaat des Inkarnatklees erfolgt idealerweise im Spätsommer oder frühen Herbst. Der Boden sollte gut vorbereitet und feinkrümelig sein. Pro Quadratmeter rechnet man mit etwa 2-3 Gramm Saatgut. Die Samen werden nur leicht eingeharkt oder angedrückt, da es sich um Lichtkeimer handelt.

Nach der Aussaat braucht der Inkarnatklee nicht viel Pflege. Bei Trockenheit sollte man gießen, bis die Pflanzen gut etabliert sind. Unkraut kann in der Anfangsphase problematisch sein, aber sobald der Klee dicht steht, unterdrückt er unerwünschte Beikräuter von selbst.

Optimaler Zeitpunkt für die Einarbeitung

Der beste Zeitpunkt zur Einarbeitung des Inkarnatklees ist kurz vor oder während der Blüte. Zu diesem Zeitpunkt hat die Pflanze die maximale Biomasse gebildet und den höchsten Nährstoffgehalt. Man sollte den Klee nicht zu spät einarbeiten, da sonst die Gefahr besteht, dass er aussamt und im nächsten Jahr als Unkraut auftritt.

Die Einarbeitung erfolgt am besten mit einem Grubber oder einer Fräse. Wichtig ist, dass die Pflanzen gut zerkleinert werden, um eine schnelle Zersetzung zu ermöglichen. Nach dem Einarbeiten sollte man den Boden etwa zwei Wochen ruhen lassen, bevor die Hauptkultur gesät oder gepflanzt wird.

Methoden zur Bestimmung der Stickstoffbindung

Die genaue Menge des gebundenen Stickstoffs zu bestimmen, ist nicht ganz einfach. Es gibt jedoch einige Methoden, die Landwirte und Gärtner anwenden können:

- Visuelle Beurteilung: Die Farbe und Üppigkeit des Pflanzenbestands geben einen ersten Hinweis auf die Stickstoffbindung.

- Knöllchenzählung: Man kann die Wurzeln vorsichtig ausgraben und die Anzahl und Größe der Knöllchen beurteilen.

- Biomasse-Messung: Durch Wiegen einer definierten Fläche lässt sich die gebildete Biomasse abschätzen.

- Laboranalysen: Für genauere Werte kann man Pflanzenproben im Labor untersuchen lassen.

Integration in verschiedene Anbausysteme

Inkarnatklee lässt sich vielseitig in verschiedene Anbausysteme integrieren:

- Als Zwischenfrucht: Nach der Ernte der Hauptkultur wird Inkarnatklee ausgesät und im Frühjahr vor der nächsten Hauptkultur eingearbeitet.

- In Mischkulturen: Zusammen mit anderen Gründüngungspflanzen wie Phacelia oder Senf kann Inkarnatklee eine vielseitige Gründüngungsmischung bilden.

- Im Obstbau: Als Unterbewuchs in Obstanlagen verbessert Inkarnatklee den Boden und lockt Bestäuber an.

- Im Gemüsebau: Als Vorfrucht für stickstoffbedürftige Gemüsearten wie Kohl oder Kürbisse.

Herausforderungen und Lösungsansätze beim Anbau von Inkarnatklee

Trotz seiner vielen Vorteile ist der Anbau von Inkarnatklee nicht ohne Herausforderungen. Hier sind einige potenzielle Probleme und wie man ihnen begegnen kann:

Potenzielle Probleme beim Anbau

- Frostempfindlichkeit: In strengen Wintern kann Inkarnatklee Schaden nehmen. Eine Lösung ist die Wahl frostharter Sorten oder die Kombination mit winterharten Pflanzen wie Winterwicken.

- Krankheiten: Kleekrebs und Mehltau können auftreten. Ein regelmäßiger Fruchtwechsel und die Wahl resistenter Sorten helfen vorzubeugen.

- Schneckenbefall: Besonders Jungpflanzen sind gefährdet. Hier können Schneckenzäune oder biologische Bekämpfungsmethoden Abhilfe schaffen.

Konkurrenz mit Hauptkulturen

Wird Inkarnatklee als Untersaat oder zu spät eingearbeitet, kann er mit der Hauptkultur um Wasser und Nährstoffe konkurrieren. Um dies zu vermeiden, sollte man den richtigen Zeitpunkt für die Einarbeitung wählen und bei Untersaaten auf angepasste Aussaatstärken achten.

Anpassung an Klimaveränderungen

Der Klimawandel stellt neue Herausforderungen an den Anbau. Längere Trockenperioden können die Etablierung erschweren. Hier kann eine Beregnung in der Anfangsphase helfen. Auch die Züchtung trockenheitstoleranter Sorten wird zunehmend wichtig.

Optimierung der Stickstoffbindung

Um die Stickstoffbindung zu maximieren, sollten folgende Punkte beachtet werden:

- pH-Wert: Ein optimaler pH-Wert von 6,0-7,0 fördert die Knöllchenbildung.

- Impfung: Bei Erstanbau kann eine Impfung mit Rhizobien-Bakterien sinnvoll sein.

- Nährstoffversorgung: Ausreichend Phosphor und Kalium unterstützen die Stickstoffbindung.

- Bodenstruktur: Eine gute Durchlüftung des Bodens fördert die Aktivität der Knöllchenbakterien.

Mit diesen Maßnahmen lässt sich die Stickstoffbindung des Inkarnatklees optimieren und sein volles Potenzial als Gründüngungspflanze ausschöpfen. So trägt er nicht nur zur Bodenfruchtbarkeit bei, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz und zur nachhaltigen Landwirtschaft.

Inkarnatklee im Vergleich: Ein Multitalent unter den Leguminosen

Der Inkarnatklee hat sich als bemerkenswerte Pflanze in der Landwirtschaft etabliert. Wie steht er im Vergleich zu anderen Leguminosen? Betrachten wir seine Eigenschaften genauer.

Vor- und Nachteile gegenüber anderen Leguminosen

Der Inkarnatklee zeichnet sich durch schnelles Wachstum, üppige Biomasse und Winterhärte aus. Er ist vielseitig in der Fruchtfolge einsetzbar, zeigt jedoch eine geringere Kältetoleranz als beispielsweise die Winterwicke. Seine Bienenfreundlichkeit macht ihn bei Imkern und Naturfreunden beliebt.

Perfekte Partnerschaften: Kombinationsmöglichkeiten

In der Landwirtschaft bewähren sich oft Kombinationen. Der Inkarnatklee bildet mit Gräsern wie Welschem Weidelgras ein effektives Duo für die Gründüngung. Die Kleewurzeln lockern den Boden, während das Gras zusätzliche organische Masse liefert - eine wirksame Kombination für die Bodenverbesserung.

Flexibel einsetzbar: Anpassung an verschiedene Anbausysteme

Der Inkarnatklee passt sich sowohl konventionellen als auch ökologischen Anbausystemen an. Im Ökolandbau ist er besonders geschätzt, da er ohne chemische Dünger auskommt und dennoch reichlich Stickstoff liefert. In Mulchsaatsystemen trägt er zum Bodenschutz und zur Erosionsverhinderung bei.

Zukunftsperspektiven: Inkarnatklee im Wandel der Zeit

Angesichts von Klimawandel, Ressourcenknappheit und dem Streben nach Nachhaltigkeit könnte der Inkarnatklee eine wichtige Rolle in der Landwirtschaft spielen.

Forschung zur Verbesserung der Stickstoffbindung

Wissenschaftler arbeiten an der Züchtung von Sorten mit noch effizienterer Stickstoffbindung. Auch die Symbiose mit Knöllchenbakterien wird untersucht, um die Leistungsfähigkeit des Klees zu steigern.

Potenzial in der nachhaltigen Landwirtschaft

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit an Bedeutung gewinnt, könnte der Inkarnatklee eine zentrale Rolle einnehmen. Er hilft, synthetische Dünger einzusparen, verbessert die Bodenqualität und unterstützt die Artenvielfalt - Eigenschaften, die für die Zukunft der Landwirtschaft wertvoll sind.

Klimawandel und Ressourcenschonung: Inkarnatklee als Unterstützung

Der Klimawandel stellt die Landwirtschaft vor neue Herausforderungen. Der Inkarnatklee zeigt hier seine Stärken: Er bewältigt Trockenperioden besser als manche andere Pflanzen und unterstützt die CO2-Speicherung im Boden. Zudem reduziert er den Bedarf an energieintensiv hergestellten Düngemitteln.

Inkarnatklee: Kleine Pflanze, große Wirkung

Der Inkarnatklee erweist sich als vielseitig einsetzbar für Bodenfruchtbarkeit und nachhaltige Landwirtschaft. Seine Fähigkeit zur Stickstoffbindung macht ihn wertvoll für Landwirte und Hobbygärtner.

Seine Bedeutung für eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung ist beachtlich. Er verbessert die Bodenstruktur, fördert das Bodenleben und unterstützt die Nährstofferhaltung im Boden. Dabei zeigt er sich anpassungsfähig an verschiedene Anbausysteme.

Die Zukunftsaussichten für den Inkarnatklee sind vielversprechend. Forschung und Züchtung arbeiten an der Verbesserung seiner positiven Eigenschaften. In Zeiten des Klimawandels und der Ressourcenknappheit könnte er zu einem wichtigen Element einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Landwirtschaft werden.

Als Gründüngung, Zwischenfrucht oder Bienenweide trägt der Inkarnatklee zur Ökologisierung der Landwirtschaft bei. Seine Rolle in der zukünftigen Landwirtschaft bleibt ein spannendes Thema.

Nachhaltige Landwirtschaft: Inkarnatklee als Zukunftsmodell

Der Inkarnatklee zeigt das Potenzial, die Landwirtschaft nachhaltig zu beeinflussen. Mit seiner Fähigkeit zur Stickstoffbindung, Bodenverbesserung und Förderung der Biodiversität könnte er ein Vorbild für umweltfreundliche und ressourcenschonende Landwirtschaft werden. Vom kleinen Garten bis zur großen Ackerfläche demonstriert der Inkarnatklee, dass einfache Lösungen oft am wirkungsvollsten sind. Es liegt an uns, dieses Potenzial zu nutzen und weiterzuentwickeln. Die Entwicklung einer nachhaltigen Landwirtschaft beginnt möglicherweise mit dem unscheinbaren Wachstum einer kleinen, aber bedeutsamen Pflanze: dem Inkarnatklee.