Rotkohl: Ein vielseitiges Gemüse für Ihren Garten

Rotkohl, mancherorts auch als Blaukraut bezeichnet, ist ein faszinierendes Kohlgemüse, das sich für Hobbygärtner als wahrer Schatz erweisen kann.

Rotkohlanbau: Wichtige Fakten im Überblick

- Nährstoffreich und relativ unkompliziert im Anbau

- Gedeiht am besten an sonnigen bis halbschattigen Standorten

- Bevorzugt festen, humusreichen Boden

- Regelmäßige Pflege fördert optimales Wachstum

- Vielfalt an Sorten ermöglicht Ernte zu verschiedenen Zeiten

Die Bedeutung von Rotkohl als Gemüse

In der deutschen Küche hat Rotkohl einen festen Platz erobert. Seine kräftige Farbe und der charakteristische Geschmack machen ihn zu einer beliebten Beilage, besonders wenn die Tage kürzer werden. In meiner Familie gibt es die Tradition, jedes Jahr große Mengen Rotkohl einzumachen - ein Brauch, den ich mit Freude fortführe.

Rotkohl ist weitaus vielseitiger als sein Ruf als traditionelles Wintergemüse vermuten lässt. Von klassischen Schmorgerichten über knackige Salate bis hin zu fermentierten Varianten - die Zubereitungsmöglichkeiten sind nahezu grenzenlos.

Nährwert und gesundheitliche Vorteile

Neben seinem Geschmack punktet Rotkohl mit einem beeindruckenden Nährwertprofil:

- Hoher Gehalt an Vitamin C und K

- Liefert Folsäure und Kalium

- Reich an Antioxidantien

- Ballaststoffreich bei gleichzeitig niedrigem Kaloriengehalt

Die enthaltenen Antioxidantien, insbesondere die für die rote Farbe verantwortlichen Anthocyane, könnten entzündungshemmend wirken und das Immunsystem unterstützen. In meinem Garten kultiviere ich Rotkohl nicht nur wegen seines Geschmacks, sondern auch als natürliche Unterstützung für die Herbst- und Wintermonate.

Überblick über den Anbau im Hausgarten

Den Anbau von Rotkohl empfinde ich als weniger kompliziert als oft angenommen. Mit ein paar grundlegenden Kenntnissen kann jeder Hobbygärtner gute Ergebnisse erzielen:

- Aussaat: Je nach Sorte von März bis Juni möglich

- Pflanzabstand: Etwa 50-60 cm zwischen den Pflanzen empfehlenswert

- Wachstumszeit: 3-5 Monate, sortenabhängig

- Ernte: Vom Spätsommer bis in den Winter, abhängig vom Aussaatzeitpunkt

Ein Tipp aus meiner Erfahrung: Eine durchdachte Fruchtfolge kann sehr hilfreich sein. Vermeiden Sie es, Rotkohl direkt nach anderen Kohlarten anzubauen, um Nährstoffmangel und Krankheiten vorzubeugen.

Vorbereitung des Anbaus

Wahl des richtigen Standorts

Lichtbedarf

Rotkohl bevorzugt sonnige Standorte, kommt aber auch mit Halbschatten zurecht. In meinem Garten habe ich die besten Ergebnisse mit einem sonnigen, leicht windgeschützten Platz erzielt. Unter solchen Bedingungen entwickeln sich die Köpfe prächtig und gleichmäßig.

Bodenbeschaffenheit

Der ideale Boden für Rotkohl lässt sich wie folgt charakterisieren:

- Tiefgründig und humusreich

- Nährstoffreich

- Gute Wasserspeicherung, aber keine Staunässe

- Lehmig-sandig bis lehmig

Schwere Tonböden eignen sich weniger, da sie zu Staunässe neigen können. In meinem ersten Gartenjahr hatte ich damit zu kämpfen und musste den Boden erst mit Sand und Kompost verbessern, bevor ich zufriedenstellende Ergebnisse erzielte.

Bodenvorbereitung

Lockern und Düngen

Vor der Aussaat oder dem Pflanzen empfiehlt es sich, den Boden gründlich zu lockern. Ich verwende dafür gerne eine Grabegabel und arbeite dabei gleichzeitig reifen Kompost ein. Pro Quadratmeter mische ich etwa 3-4 Liter Kompost oder gut verrotteten Mist unter. Dies versorgt die Pflanzen nicht nur mit wichtigen Nährstoffen, sondern verbessert auch die Bodenstruktur nachhaltig.

pH-Wert-Optimierung

Rotkohl gedeiht am besten in einem leicht sauren bis neutralen Boden mit einem pH-Wert zwischen 6,0 und 7,0. Bei zu sauren Böden kann eine Kalkgabe hilfreich sein, während bei zu alkalischen Böden das Einarbeiten von Torf oder Nadelholzrinde den pH-Wert senken kann. Eine Bodenanalyse gibt verlässlich Aufschluss über den aktuellen pH-Wert und ermöglicht gezielte Maßnahmen.

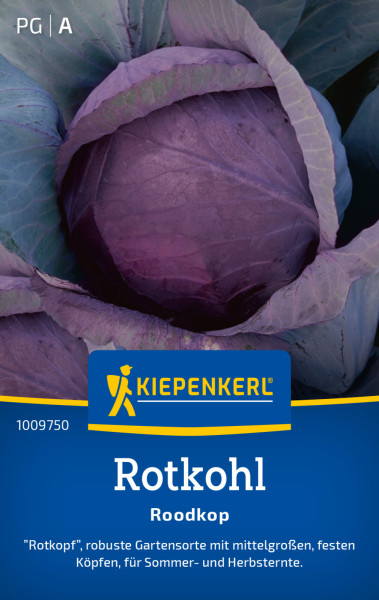

Auswahl der Rotkohlsorte

Frühe, mittelfrühe und späte Sorten

Je nach gewünschtem Erntezeitpunkt steht eine Vielfalt an Sorten zur Auswahl:

- Frühe Sorten: Ernte nach etwa 90-120 Tagen, beispielsweise 'Langedijker Früher'

- Mittelfrühe Sorten: Ernte nach 120-150 Tagen, zum Beispiel 'Rodynda'

- Späte Sorten: Ernte nach 150-180 Tagen, wie 'Langendijker Dauer'

In meinem Garten baue ich gerne eine Mischung aus frühen und späten Sorten an. So kann ich über einen längeren Zeitraum ernten und habe stets frischen Rotkohl zur Verfügung.

Eigenschaften verschiedener Sorten

Neben dem Erntezeitpunkt unterscheiden sich die Sorten in weiteren Merkmalen:

- Kopfgröße und -form

- Intensität der Färbung

- Geschmacksnuancen (von mild bis würzig)

- Lagerfähigkeit

Die Sorte 'Rondale F1' beispielsweise bildet mittelgroße, feste Köpfe mit intensiv roter Farbe und eignet sich hervorragend zum Einlagern. 'Klimaro F1' hingegen zeichnet sich durch eine besondere Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Schädlinge aus.

Bei der Sortenauswahl sollte man auch den verfügbaren Platz im Garten berücksichtigen. Für kleinere Gärten oder Anbauflächen empfehlen sich kompakte Sorten wie 'Rotkopf', die weniger Platz beanspruchen.

Aussaat und Keimung von Rotkohl

Der richtige Aussaatzeitpunkt

Für einen erfolgreichen Rotkohl-Anbau ist der richtige Aussaatzeitpunkt entscheidend. Je nach Sorte und gewünschtem Erntezeitpunkt gibt es zwei Möglichkeiten, die ich Ihnen gerne vorstelle:

Direktsaat ins Freiland

Die Direktsaat ins Freiland eignet sich besonders für späte Sorten und erfolgt ab Mitte April bis Anfang Mai. Der Boden sollte sich auf mindestens 10°C erwärmt haben. Bei dieser Methode entfällt zwar das Umtopfen, aber Sie müssen die Pflänzchen später vereinzeln. In meinem Garten habe ich festgestellt, dass diese Methode oft robustere Pflanzen hervorbringt.

Vorkultur und Auspflanzen

Für eine frühere Ernte oder bei kürzerer Vegetationszeit empfiehlt sich eine Vorkultur. Säen Sie dazu die Samen ab März in Anzuchtschalen oder kleine Töpfe aus. Nach etwa 4-6 Wochen können die vorgezogenen Pflanzen ins Freiland umgesetzt werden. Diese Methode gibt Ihnen mehr Kontrolle über die frühe Entwicklung der Pflanzen.

Bewährte Aussaattechniken

Saattiefe und -abstand

Rotkohl-Samen sind relativ klein. Säen Sie sie etwa 1-2 cm tief in den Boden. In der Reihe sollte der Abstand zwischen den Samen etwa 2-3 cm betragen. Zwischen den Reihen empfehle ich einen Abstand von 40-50 cm. Diese Abstände haben sich in meiner langjährigen Erfahrung als optimal erwiesen.

Optimale Keimbedingungen

Für eine gleichmäßige Keimung benötigt Rotkohl folgende Bedingungen:

- Temperatur: 15-20°C

- Gleichmäßige Feuchtigkeit

- Heller Standort (nach dem Auflaufen)

Ein Tipp aus meiner Praxis: Decken Sie das Saatbeet mit Vlies ab. Das hält nicht nur die Feuchtigkeit, sondern hält auch neugierige Vögel fern, die sonst gerne an den frisch gekeimten Pflänzchen knabbern.

Sorgfältige Pflege der Keimlinge

Bewässerung

Halten Sie den Boden gleichmäßig feucht, aber vermeiden Sie Staunässe. Gießen Sie am besten morgens, damit die Blätter über den Tag abtrocknen können. Dies beugt Pilzerkrankungen vor. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Gießkanne mit feiner Brause hier wahre Wunder wirkt.

Ausdünnen

Sobald die Pflänzchen 3-4 echte Blätter entwickelt haben, sollten Sie sie ausdünnen. Belassen Sie nur die kräftigsten Pflanzen im Abstand von etwa 40-50 cm. Die entfernten Pflänzchen müssen Sie nicht wegwerfen - sie eignen sich hervorragend für einen leckeren, vitamin-reichen Salat!

Pflege der heranwachsenden Rotkohl-Pflanzen

Bewässerung

Wasserbedarf

Rotkohl hat einen hohen Wasserbedarf, besonders während der Kopfbildung. Achten Sie darauf, dass die Pflanzen nie austrocknen, aber auch nicht im Wasser stehen. Ein gleichmäßig feuchter Boden fördert die Entwicklung fester, kompakter Köpfe. In meinem Garten habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, den Feuchtigkeitsgehalt regelmäßig mit dem Finger zu prüfen.

Bewässerungstechniken

Am besten bewässern Sie Rotkohl bodennah, um die Blätter trocken zu halten. Tröpfchenbewässerung oder das Gießen mit der Kanne direkt am Wurzelbereich sind ideal. In trockenen Perioden sollten Sie 2-3 Mal pro Woche gründlich wässern. Ein kleiner Tipp aus meiner Erfahrung: Eine Mulchschicht kann hier Wunder wirken, um die Feuchtigkeit im Boden zu halten.

Düngung für optimales Wachstum

Nährstoffbedarf

Rotkohl ist ein Starkzehrer und benötigt vor allem Stickstoff für üppiges Blattwachstum sowie Kalium für die Kopfbildung. Auch Magnesium ist wichtig für die Blattgrünbildung. In meinem Garten habe ich beobachtet, dass ein ausgewogenes Nährstoffangebot zu besonders schmackhaften Köpfen führt.

Organische und mineralische Dünger

Vor der Pflanzung können Sie gut verrotteten Kompost oder Hornspäne in den Boden einarbeiten. Während der Wachstumsphase empfiehlt sich eine Nachdüngung mit organischem Flüssigdünger oder einem speziellen Gemüsedünger. Achten Sie darauf, nicht zu viel Stickstoff zu geben, da dies zu lockeren Köpfen führen kann. Ein ausgewogener Dünger hat sich in meiner Praxis bewährt.

Effektive Unkrautbekämpfung

Manuelle Methoden

Regelmäßiges Hacken und Jäten hält unerwünschte Beikräuter in Schach. Besonders in den ersten Wochen nach der Pflanzung ist dies wichtig, da junge Rotkohl-Pflanzen empfindlich auf Konkurrenz reagieren. Ich persönlich finde diese Arbeit sehr meditativ und nutze sie, um meine Pflanzen genau zu beobachten.

Mulchen

Eine Mulchschicht aus Stroh, Gras oder Rindenmulch unterdrückt Unkraut effektiv und hält zudem die Feuchtigkeit im Boden. Achten Sie darauf, den Mulch nicht direkt an den Stängel zu legen, um Fäulnis zu vermeiden. In meinem Garten hat sich eine etwa 5 cm dicke Mulchschicht als optimal erwiesen.

Mit diesen Pflegetipps legen Sie den Grundstein für eine reiche Rotkohl-Ernte. Beobachten Sie Ihre Pflanzen regelmäßig, um rechtzeitig auf etwaige Probleme reagieren zu können. So werden Sie sich schon bald an knackigen, vitaminreichen Rotkohlköpfen aus eigenem Anbau erfreuen können. Glauben Sie mir, es gibt kaum etwas Befriedigenderes, als die Früchte der eigenen Arbeit zu ernten und zu genießen!

Schädlinge und Krankheiten bei Rotkohl erkennen und bekämpfen

Bei der Kultivierung von Rotkohl können wir auf einige ungebetene Gäste treffen, die unsere Ernte gefährden. Es ist daher wichtig, diese frühzeitig zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Häufige Schädlinge im Rotkohlbeet

Zu den üblichen Verdächtigen gehören:

Kohlweißling und andere Schmetterlinge

Der Kohlweißling ist ein bekannter Übeltäter im Kohlanbau. Seine gefräßigen Raupen hinterlassen große Löcher in den Blättern und können bei starkem Befall die ganze Pflanze kahlfressen. Auch andere Schmetterlingsarten wie die Kohleule können unserem Rotkohl zusetzen.

Um einen Befall zu verhindern, haben sich feinmaschige Netze als sehr effektiv erwiesen. Diese halten die Falter davon ab, ihre Eier auf den Blättern abzulegen. Eine regelmäßige Inspektion der Blattunterseiten auf Eigelege und das manuelle Entfernen der Raupen sind ebenfalls wirksame Methoden.

Schnecken und Erdflöhe

Besonders Jungpflanzen sind oft das Ziel von Schneckenfraß. Erdflöhe können mit ihren winzigen Fraßlöchern ebenso erheblichen Schaden anrichten. Gegen Schnecken helfen Schneckenzäune oder das vorsichtige Auslegen von Schneckenkorn. Bei Erdflöhen hat sich das Mulchen mit Grasschnitt als nützlich erwiesen, da dies ihre Fortbewegung erschwert.

Typische Krankheiten bei Rotkohl

Neben Schädlingen können auch verschiedene Krankheiten unseren Rotkohl befallen:

Kohlhernie

Die Kohlhernie ist eine tückische Krankheit im Kohlanbau. Sie wird durch einen Pilz verursacht, der die Wurzeln befällt und zu knollenartigen Verdickungen führt. Befallene Pflanzen kümmern und welken bei Trockenheit schnell.

Leider ist eine direkte Bekämpfung nicht möglich. Wichtig ist eine weite Fruchtfolge von mindestens 4 Jahren für Kreuzblütler. Der Anbau resistenter Sorten und die Anhebung des pH-Wertes im Boden auf über 7 können vorbeugend wirken.

Mehltau und andere Pilzerkrankungen

Bei feucht-warmer Witterung können sich Mehltau und andere Pilze wie Alternaria rasch ausbreiten. Sie zeigen sich als weißer Belag oder braune Flecken auf den Blättern. Um Pilzerkrankungen vorzubeugen, sollten wir für gute Durchlüftung sorgen und die Pflanzen nicht von oben gießen.

Vorbeugung und Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten

Gesunde, kräftige Pflanzen sind weniger anfällig für Schädlinge und Krankheiten. Daher ist eine optimale Versorgung mit Nährstoffen und Wasser entscheidend. Auch die richtige Standortwahl und eine gute Bodenvorbereitung tragen zur Pflanzengesundheit bei.

Biologische Methoden

Im biologischen Pflanzenschutz gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Nützlinge fördern: Marienkäfer, Schwebfliegen und Schlupfwespen sind wahre Helden im Kampf gegen viele Schädlinge

- Pflanzenjauchen aus Brennnesseln oder Schachtelhalm können die Widerstandskraft der Pflanzen stärken

- Mischkultur: Zwiebeln oder Kapuzinerkresse zwischen dem Kohl anbauen, um Schädlinge zu verwirren

- Kräuterauszüge wie Knoblauch oder Wermut als natürliche Abwehr einsetzen

Chemische Pflanzenschutzmittel

Chemische Mittel sollten wir nur als letzten Ausweg in Betracht ziehen, wenn andere Methoden versagen. Dabei ist es wichtig, die Anwendungshinweise genau zu beachten und möglichst bienenfreundliche Präparate zu wählen. In meinem Garten versuche ich, gänzlich ohne chemische Mittel auszukommen und habe damit bisher gute Erfahrungen gemacht.

Ernte und Lagerung von Rotkohl

Nach all der Mühe beim Anbau und der Pflege kommt endlich der spannende Moment der Ernte. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen und wie bewahren wir unseren Rotkohl am besten auf?

Bestimmung des Erntezeitpunkts

Der ideale Erntezeitpunkt hängt von der angebauten Sorte ab. Frühsorten können bereits nach 3-4 Monaten geerntet werden, während Spätsorten 5-6 Monate bis zur Ernte benötigen. Generell gilt: Der Rotkohl ist erntereif, wenn der Kopf fest und kompakt ist. Ein leichtes Anklopfen sollte einen dumpfen Klang ergeben.

Die Ernte gelingt am besten an einem trockenen Tag, da nasse Köpfe schlechter lagerfähig sind. Übrigens schmeckt Rotkohl nach dem ersten Frost besonders köstlich, da sich dann die Zuckerkonzentration erhöht.

Erntetechniken

Zum Ernten schneiden wir den Kopf mit einem scharfen Messer knapp über dem Boden ab. Dabei sollten wir darauf achten, die äußeren Blätter nicht zu beschädigen, da diese den Kopf schützen. Nach der Ernte entfernen wir lose und beschädigte Blätter und lassen den Strunk etwa 5 cm lang.

Ein praktischer Tipp aus meiner Erfahrung: Lassen Sie einige Pflanzen im Beet stehen und schneiden Sie nur den Hauptkopf ab. Oft bilden sich dann noch kleine Nebenköpfe, die wir im Frühjahr ernten können - ein netter Bonus!

Lagerung von Rotkohl

Je nach Bedarf und Menge gibt es verschiedene Möglichkeiten, unseren Rotkohl zu lagern:

Kurzfristige Aufbewahrung

Für den baldigen Verzehr können wir Rotkohl im Gemüsefach des Kühlschranks aufbewahren. Dort hält er sich etwa 2-3 Wochen. Wichtig ist, dass der Kohl nicht in Plastik eingewickelt wird, da er sonst fault. Ein lockeres Einwickeln in ein feuchtes Küchentuch verhindert das Austrocknen.

Langfristige Lagerung für den Winter

Für eine längere Lagerung eignen sich kühle, dunkle und luftige Räume wie Keller oder Erdmieten. Die ideale Temperatur liegt zwischen 0 und 4°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 90-95%. Eine bewährte Methode ist, die Köpfe einzeln in Zeitungspapier einzuwickeln und in Holzkisten zu lagern. So halten sie sich oft bis ins Frühjahr.

Eine weitere Möglichkeit ist das Einfrieren. Dafür wird der geschnittene Rotkohl kurz blanchiert und portionsweise eingefroren. So haben wir auch im Winter immer frischen Rotkohl zur Hand.

Mit der richtigen Pflege und Lagerung können wir lange Freude an unserer eigenen Rotkohlernte haben. Und glauben Sie mir, selbst angebauter Rotkohl schmeckt einfach unvergleichlich gut!

Erfolgsgeheimnisse für den Rotkohl-Anbau

Fruchtfolge und Mischkultur

Für einen üppigen Rotkohl-Ertrag spielt die Fruchtfolge eine entscheidende Rolle. In meinem Garten habe ich die besten Erfahrungen gemacht, wenn ich Rotkohl alle drei bis vier Jahre am gleichen Platz anbaue. Hülsenfrüchte oder Kartoffeln haben sich als ideale Vorkulturen erwiesen. Was die Mischkultur betrifft, so harmoniert Rotkohl prächtig mit Sellerie, Dill oder Kamille. Diese Pflanzennachbarn scheinen das Wachstum zu fördern und verleihen dem Rotkohl sogar ein besonderes Aroma - zumindest behaupten das meine Gäste!

Der Trick mit den Kulturschutznetzen

Kulturschutznetze sind wahre Wunderwaffen gegen lästige Plagegeister wie den Kohlweißling und andere unerwünschte Insekten. Sie lassen Licht, Luft und Wasser durch, sodass unser Rotkohl ungestört gedeihen kann. Ich bringe die Netze direkt nach der Pflanzung an und lasse sie bis zur Ernte drauf. Das mag zwar etwas unästhetisch aussehen, aber glauben Sie mir, der Aufwand lohnt sich!

Bewässerung in Dürrezeiten

Obwohl Rotkohl kein Wasserverschwender ist, braucht er in längeren Trockenperioden unsere Unterstützung. Besonders während der Kopfbildung ist eine gleichmäßige Feuchtigkeit das A und O. Ich gieße am liebsten morgens oder abends und vermeide es tunlichst, die Blätter zu befeuchten. Das mag der Rotkohl nämlich gar nicht und reagiert gerne mal mit Pilzerkrankungen - ein Ärgernis, das wir uns gerne ersparen!

Von der Ernte auf den Teller

Kulinarische Abenteuer mit Rotkohl

Rotkohl ist ein wahres Multitalent in der Küche. Klar, die klassische Beilage zu Braten oder Wild kennen wir alle. Aber haben Sie schon mal einen knackigen Rotkohlsalat probiert oder einen Smoothie damit gemixt? In meiner Küche hat sich ein Rotkohlauflauf mit Äpfeln und Walnüssen als Familienliebling etabliert. Und an kalten Wintertagen wärmt eine würzige Rotkohlsuppe Körper und Seele. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf - Rotkohl macht fast alles mit!

Konservieren für Genuss das ganze Jahr

Einkochen wie zu Omas Zeiten

Das Einkochen ist eine bewährte Methode, um den Rotkohlgenuss zu verlängern. Ich schneide und koche den Rotkohl, fülle ihn heiß in blitzblanke Gläser und sterilisiere das Ganze im Wasserbad. So haben wir auch mitten im Winter "frischen" Rotkohl auf dem Tisch. Der Duft beim Öffnen eines solchen Glases erinnert mich jedes Mal an meine Kindheit in Omas Küche.

Fermentieren - der neue alte Trend

Das Fermentieren ist eine faszinierende Konservierungsmethode, die ich erst kürzlich für mich entdeckt habe. Der fein geschnittene Rotkohl wird mit Salz vermengt und in Gläser gepresst. Durch die Magie der Milchsäurebakterien entsteht ein köstliches und gesundes Sauerkraut. Es ist randvoll mit Vitaminen und probiotischen Kulturen - ein wahres Superfood aus dem eigenen Garten!

Rotkohlanbau - Ein Abenteuer, das sich lohnt

Der Anbau von Rotkohl im eigenen Garten ist für mich jedes Jahr aufs Neue ein spannendes Abenteuer. Mit der richtigen Pflege und ein paar Tricks aus der Praxis steht einer reichen Ernte nichts im Wege. Von der ersten Aussaat bis zur Verarbeitung gibt es so viele faszinierende Momente zu erleben. Ob als knackiger Salat, herzhafter Eintopf oder fermentierter Genuss - selbst angebauter Rotkohl hat einfach das gewisse Etwas. Wagen Sie den Versuch und entdecken Sie die Freude am Gärtnern! Wer weiß, vielleicht wird Rotkohl ja auch Ihr neues Lieblingsgemüse.