Wildblumenwiese: Ein Paradies für Biodiversität

Eine Wildblumenwiese im eigenen Garten anzulegen, ist nicht nur eine Augenweide, sondern auch ein bedeutender Beitrag zum Naturschutz. In meiner langjährigen Erfahrung als Hobbygärtnerin habe ich festgestellt, dass solche Wiesen wahre Wunderwerke der Natur sind.

Blühendes Leben: Der Wert von Wildblumenwiesen

- Unterstützen die Artenvielfalt von Insekten und Kleinlebewesen

- Bieten Nahrung und Lebensraum für Bienen, Schmetterlinge und Vögel

- Steigern die ökologische Stabilität im Garten

- Erfordern wenig Pflege und sind nachhaltig

Die Bedeutung von Wildblumenwiesen für die Biodiversität

Wildblumenwiesen beherbergen eine faszinierende Vielfalt an Pflanzen und Tieren auf kleinstem Raum. Im Gegensatz zu eintönigen Rasenflächen bieten sie Lebensraum und Nahrung für zahlreiche Insektenarten, darunter viele bedrohte Wildbienen und Schmetterlinge.

In meinem eigenen Garten habe ich beobachtet, wie sich innerhalb weniger Jahre nach der Anlage einer Wildblumenwiese die Zahl der Insekten und Vögel deutlich erhöht hat. Es ist wirklich erstaunlich, wie sich das Bild der Wiese im Laufe der Jahreszeiten wandelt und immer neue Arten zur Blüte kommen.

Eine artenreiche Wildblumenwiese unterstützt komplexe Nahrungsnetze. Nektarreiche Blüten locken bestäubende Insekten an, die wiederum Nahrung für Vögel und andere Tiere sind. Samenstände bieten im Herbst und Winter Nahrung für Vögel und Kleinsäuger. Durch diese Vielfalt entsteht ein stabiles Ökosystem, das sich selbst reguliert und weniger anfällig für Schädlinge oder Krankheiten ist.

Vorteile für Garten und Umwelt

Eine Wildblumenwiese im Garten bringt zahlreiche Vorteile mit sich:

- Geringer Pflegeaufwand: Im Vergleich zu einem Rasen muss eine Wildblumenwiese nur ein- bis zweimal im Jahr gemäht werden.

- Wassereinsparung: Wildblumen sind meist trockenheitsresistent und benötigen keine zusätzliche Bewässerung.

- Bodenverbesserung: Die tiefwurzelnden Wildpflanzen lockern den Boden auf und verbessern seine Struktur.

- Klimaschutz: Wildblumenwiesen binden CO2 und tragen zur Kühlung der Umgebung bei.

- Ästhetischer Wert: Die wechselnde Blütenpracht erfreut das Auge und lädt zum Verweilen ein.

Besonders in Zeiten des Klimawandels und des Insektensterbens gewinnen Wildblumenwiesen an Bedeutung. Sie fungieren als kleine Oasen der Biodiversität und können vermutlich helfen, den Verlust von Lebensräumen in der Agrarlandschaft zumindest teilweise auszugleichen.

Standortwahl und Vorbereitung

Optimale Bedingungen für eine Wildblumenwiese

Der ideale Standort für eine Wildblumenwiese ist sonnig bis halbschattig. Die meisten Wildblumen benötigen viel Licht, um gut zu gedeihen. Ein leicht geneigtes Gelände kann vorteilhaft sein, da es eine gute Drainage gewährleistet.

Der Boden sollte möglichst nährstoffarm sein. Viele Wildblumen haben sich an magere Standorte angepasst und werden auf nährstoffreichen Böden von konkurrenzstärkeren Pflanzen verdrängt. Sandige oder kiesige Böden sind oft ideal, da sie nährstoffarm und durchlässig sind.

Bodenvorbereitung und Entfernung vorhandener Vegetation

Die gründliche Vorbereitung des Bodens ist entscheidend für den Erfolg einer Wildblumenwiese. Folgende Schritte sind wichtig:

- Entfernen der vorhandenen Vegetation: Der alte Rasen oder vorhandene Unkräuter müssen entfernt werden. Dies kann durch Umgraben, Fräsen oder Abschälen der Grasnarbe geschehen.

- Bodenlockerung: Der Boden sollte etwa 15-20 cm tief gelockert werden, um ein gutes Saatbett zu schaffen.

- Entfernen von Wurzelunkräutern: Hartnäckige Wurzelunkräuter wie Quecke oder Giersch müssen sorgfältig entfernt werden, da sie sonst die Wildblumen überwuchern können.

- Planieren: Die Fläche sollte geebnet werden, um eine gleichmäßige Aussaat zu ermöglichen.

Eine Methode, die ich persönlich erfolgreich angewendet habe, ist das sogenannte 'Schwarzbrache-Verfahren'. Dabei wird der Boden mehrmals über einen Zeitraum von einigen Wochen bearbeitet, um keimende Unkräuter zu beseitigen. Dies reduziert den Unkrautdruck nach der Aussaat erheblich.

Nährstoffarmer Boden als Voraussetzung

Ein nährstoffarmer Boden ist die Grundlage für eine artenreiche Wildblumenwiese. Auf zu nährstoffreichen Böden setzen sich oft konkurrenzstarke Gräser und Unkräuter durch, die die gewünschten Wildblumen verdrängen.

Um den Nährstoffgehalt zu reduzieren, können folgende Maßnahmen ergriffen werden:

- Abtragen der obersten Bodenschicht: Die obersten 10-15 cm des Bodens enthalten oft die meisten Nährstoffe und können abgetragen werden.

- Einarbeiten von Sand oder Kies: Dies verbessert die Drainage und reduziert den Nährstoffgehalt.

- Anbau von nährstoffzehrenden Pflanzen: Vor der Aussaat der Wildblumen kann man nährstoffzehrende Pflanzen wie Senf oder Ölrettich anbauen und vor der Blüte entfernen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass eine Wildblumenwiese Zeit braucht, um sich zu entwickeln. Im ersten Jahr dominieren oft einjährige Arten, während sich mehrjährige Pflanzen erst in den Folgejahren richtig etablieren. Mit etwas Geduld und der richtigen Pflege entwickelt sich eine vielfältige und robuste Wildblumenwiese, die Jahr für Jahr mehr Freude bereitet und einen wertvollen Beitrag zum Naturschutz leistet. In meiner Erfahrung lohnt sich jede Minute, die man in die Anlage und Pflege einer solchen Wiese investiert – sowohl für uns Gärtner als auch für die Natur.

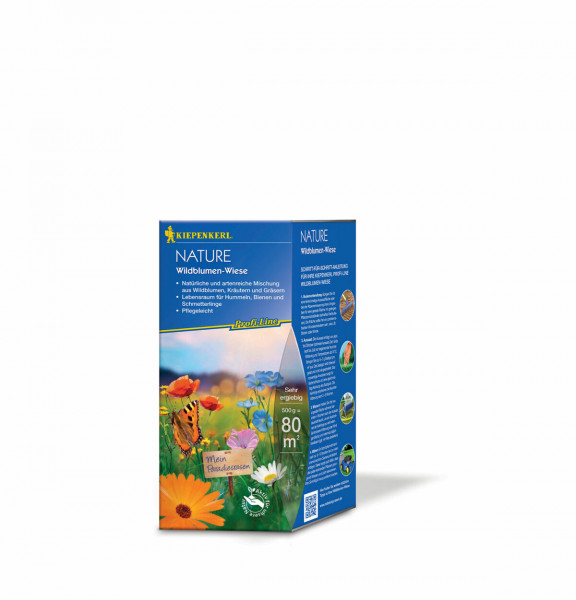

Die richtige Saatgutmischung für Ihre Wildblumenwiese

Die Wahl der passenden Saatgutmischung ist entscheidend für den Erfolg Ihrer Wildblumenwiese. Eine gut überlegte Zusammenstellung bildet das Fundament für eine blühende, artenreiche Wiese, die nicht nur optisch beeindruckt, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität leistet.

Regionale und standortgerechte Arten

Es empfiehlt sich, Saatgutmischungen zu wählen, die auf Ihre Region und die spezifischen Standortbedingungen zugeschnitten sind. Einheimische Wildblumen haben sich im Laufe der Zeit an die lokalen Gegebenheiten angepasst und bilden eine solide Basis für eine nachhaltige Wildblumenwiese.

Bei der Auswahl sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:

- Mischungen mit Arten, die in Ihrer Region natürlich vorkommen

- Die Bodenbeschaffenheit (sandig, lehmig, kalkhaltig)

- Die Lichtverhältnisse am Standort (sonnig, halbschattig, schattig)

- Die Feuchtigkeit des Bodens (trocken, frisch, feucht)

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass lokale Saatguthändler oft wertvolle Ratschläge zur Auswahl der passenden Mischung geben können. Sie kennen die regionalen Besonderheiten und können bei der optimalen Zusammensetzung unterstützen.

Einjährige vs. mehrjährige Mischungen

Wenn Sie zwischen einjährigen und mehrjährigen Mischungen wählen, sollten Sie Ihre langfristigen Ziele für die Wildblumenwiese im Blick haben.

Einjährige Mischungen:

- Schnelle Blütenbildung im ersten Jahr

- Gut für kurzfristige Projekte oder als Übergangslösung

- Jährliche Neuaussaat erforderlich

- Häufig farbenprächtig mit Arten wie Kornblume, Mohn und Ringelblume

Mehrjährige Mischungen:

- Entwickeln sich über mehrere Jahre

- Bilden eine stabile, dauerhafte Wildblumenwiese

- Volle Blütenpracht meist erst im zweiten oder dritten Jahr

- Größere Artenvielfalt und höherer ökologischer Nutzen

In meinem Garten habe ich gute Erfahrungen mit einer Kombination aus beiden Varianten gemacht. So können Sie im ersten Jahr eine schöne Blütenpracht genießen, während sich die mehrjährigen Arten etablieren.

Zusammensetzung von Blumen und Gräsern

Eine ausgewogene Mischung aus Blumen und Gräsern ist wichtig für eine stabile und ökologisch wertvolle Wildblumenwiese. Gräser verbessern die Bodenstruktur und bieten Lebensraum für viele Insekten.

Eine bewährte Mischung sollte etwa folgende Anteile haben:

- 70-80% Blumen

- 20-30% Gräser

Die Gräser sollten nicht zu dominant sein, um die Blumen nicht zu überwuchern. Niedrig wachsende, heimische Grasarten wie Schafschwingel oder Rotes Straußgras haben sich in meinen Wildblumenwiesen als ideal erwiesen.

Bei der Blumenauswahl lohnt es sich, auf Folgendes zu achten:

- Früh-, Mittel- und Spätblüher

- Verschiedene Blütenformen und -farben

- Nektar- und pollenreiche Arten

So blüht Ihre Wildblumenwiese über einen langen Zeitraum und zieht eine Vielzahl von Insekten an.

Die Aussaat Ihrer Wildblumenwiese

Nachdem Sie die Saatgutmischung ausgewählt haben, folgt die spannende Phase der Aussaat. Der richtige Zeitpunkt und die korrekte Technik sind entscheidend für den Erfolg Ihrer Wildblumenwiese.

Optimaler Zeitpunkt für die Aussaat

Der beste Zeitpunkt für die Aussaat hängt von verschiedenen Faktoren ab:

- Frühjahrsaussaat (März bis Mai): Gut für einjährige Mischungen und in Regionen mit milden Wintern

- Herbstaussaat (September bis Oktober): Geeignet für mehrjährige Mischungen, da viele Arten einen Kältereiz zum Keimen benötigen

In meiner Erfahrung kann die Herbstaussaat vorteilhaft sein, da die Pflanzen im Frühjahr einen Wachstumsvorsprung haben und besser mit Trockenperioden zurechtkommen. Allerdings sollte die Aussaat nicht zu spät im Jahr erfolgen, damit die Pflanzen vor dem ersten Frost noch anwachsen können.

Techniken zur gleichmäßigen Verteilung des Saatguts

Eine gleichmäßige Verteilung des Saatguts ist wichtig, um Kahlstellen oder zu dichte Bereiche zu vermeiden. Hier ein paar bewährte Methoden:

- Handaussaat: Ideal für kleine Flächen. Ein Tipp aus meiner Praxis: Mischen Sie das Saatgut mit Sand im Verhältnis 1:10 für eine bessere Verteilung.

- Streuwagen: Praktisch für größere Flächen. Achten Sie auf die richtige Einstellung des Geräts.

- Kreuzweises Aussäen: Säen Sie zuerst in einer Richtung, dann nochmal quer dazu für eine gleichmäßige Verteilung.

Ein nützlicher Tipp aus meiner Erfahrung: Teilen Sie das Saatgut und die zu besäende Fläche in mehrere Bereiche auf. So stellen Sie sicher, dass Sie genug Saatgut für die gesamte Fläche haben und es gleichmäßig verteilen.

Anwalzen oder Andrücken des Saatguts

Nach der Aussaat ist ein guter Bodenkontakt der Samen wichtig. Dies fördert die Keimung und verhindert, dass die Samen vom Wind verweht oder von Vögeln gefressen werden.

Hier ein paar Methoden zum Anwalzen oder Andrücken:

- Rasenwalze: Gut für größere Flächen

- Brett oder Schaufel: Für kleinere Bereiche zum vorsichtigen Andrücken

- Barfuß laufen: Eine einfache Methode für kleine Flächen - vorsichtig über die besäte Fläche gehen

Wichtig: Drücken Sie das Saatgut nur leicht an. Zu starker Druck kann die Bodenstruktur verdichten und die Keimung behindern.

Nach dem Anwalzen empfehle ich leichtes Wässern, sofern kein Regen in Sicht ist. Gleichmäßige Feuchtigkeit in den ersten Wochen nach der Aussaat ist entscheidend für eine erfolgreiche Keimung.

Mit diesen Hinweisen zur Auswahl der Saatgutmischung und zur korrekten Aussaat haben Sie gute Voraussetzungen für eine blühende und artenreiche Wildblumenwiese geschaffen. Nun heißt es, die Entwicklung Ihrer neuen Wildblumenwiese zu beobachten und sich auf die kommende Blütenpracht zu freuen.

Pflege nach der Aussaat: Der Weg zu Ihrer blühenden Wildblumenoase

Nach der Aussaat beginnt die spannende Phase der Pflege. Hier einige bewährte Tipps, die ich über die Jahre gesammelt habe, um Ihre Wildblumenwiese zum Erblühen zu bringen:

Bewässerung in der Anfangsphase

In den ersten Wochen nach der Aussaat ist regelmäßiges Gießen unerlässlich. Der Boden sollte feucht, aber nicht durchnässt sein. Ich empfehle, morgens oder abends zu gießen, um die Verdunstung zu minimieren. Nach etwa 4-6 Wochen, wenn die Pflanzen gut Fuß gefasst haben, können Sie die Wassergaben allmählich reduzieren.

Der Tanz mit dem Unkraut

Unkraut kann anfangs zur Herausforderung werden. Entfernen Sie es behutsam von Hand, um die zarten Wildblumenkeimlinge nicht zu stören. Verzichten Sie auf chemische Unkrautvernichter - sie könnten auch Ihren kostbaren Wildblumen schaden. Mit der Zeit wird die dichte Wildblumenvegetation das Unkraut auf natürliche Weise in Schach halten.

Schröpfschnitt: Erste Hilfe bei Unkrautüberfluss

Bei übermäßigem Unkrautwuchs kann ein Schröpfschnitt Wunder wirken. Kürzen Sie die gesamte Fläche auf etwa 5-10 cm Höhe. Dies fördert die Verzweigung der Wildblumen und bremst gleichzeitig das Unkrautwachstum. Führen Sie den Schnitt durch, bevor das Unkraut zur Samenbildung übergeht.

Langfristige Pflege: So bleibt Ihre Wildblumenwiese ein Naturparadies

Sobald sich Ihre Wildblumenwiese etabliert hat, wird die Pflege erfreulich unkompliziert. Dennoch gibt es einige Aspekte zu beachten:

Das Mähregime: Der Rhythmus der Natur

Anders als bei einem konventionellen Rasen wird eine Wildblumenwiese nur ein- bis zweimal im Jahr gemäht. Dies ermöglicht den Pflanzen, ihren natürlichen Lebenszyklus zu vollenden und sich selbst auszusäen - ein faszinierender Prozess, den ich jedes Jahr aufs Neue bewundere.

Wann und wie oft mähen?

Der erste Schnitt erfolgt in der Regel Ende Juni oder Anfang Juli, wenn die meisten Frühjahrsblüher verblüht sind. Ein zweiter Schnitt kann im September oder Oktober sinnvoll sein. Auf mageren Böden reicht oft ein einziger Schnitt im Spätsommer. Beobachten Sie Ihre Wiese aufmerksam und passen Sie den Mähzeitpunkt an die vorhandenen Arten an.

Mähgut: Schatzkammer der Natur

Nach dem Schnitt empfehle ich, das Mähgut einige Tage liegen zu lassen. So können reife Samen ausfallen und Ihre Wiese auf natürliche Weise erneuern. Entfernen Sie das Mähgut anschließend, um eine unerwünschte Nährstoffanreicherung zu vermeiden. Es eignet sich hervorragend zum Kompostieren oder als Mulch in anderen Gartenbereichen.

Mit diesen Pflegetipps wird sich Ihre Wildblumenwiese zu einem blühenden Lebensraum für Insekten und einer wahren Augenweide entwickeln. Es ist jedes Mal aufs Neue faszinierend zu beobachten, wie sich die Vielfalt im Laufe der Jahre entfaltet und verändert.

Herausforderungen und Lösungen beim Anlegen einer Wildblumenwiese

Eine Wildblumenwiese zu erschaffen ist ein lohnenswertes Unterfangen, das durchaus seine Tücken haben kann. Lassen Sie uns einige typische Stolpersteine und mögliche Lösungswege betrachten:

Der Kampf gegen invasive Arten

Invasive Pflanzen können eine echte Plage für die Artenvielfalt sein. Sie neigen dazu, einheimische Gewächse zu verdrängen und das ökologische Gleichgewicht durcheinanderzubringen. Um dem entgegenzuwirken, empfiehlt es sich:

- Regelmäßig nach Eindringlingen Ausschau zu halten und sie frühzeitig zu entfernen.

- Bei der Saatgutauswahl auf zertifizierte Mischungen ohne invasive Arten zu setzen.

- Im Zweifel einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um problematische Arten korrekt zu identifizieren.

Besonders die Goldrute und ihre kanadische Verwandte können zur Herausforderung werden. Diese Pflanzen breiten sich rasant aus und sollten konsequent ausgemerzt werden.

Den Boden verstehen und anpassen

Nicht jeder Untergrund eignet sich von Haus aus für eine Wildblumenwiese. Je nach Standort können Sie folgende Schritte in Betracht ziehen:

- Bei schweren, lehmigen Böden: Mischen Sie Sand unter, um die Wasserdurchlässigkeit zu verbessern.

- Bei sandigen, nährstoffarmen Böden: Ein wenig Kompost kann die Nährstoffversorgung optimieren.

- Bei überdüngten Böden: Tragen Sie die oberste Schicht ab oder säen Sie zunächst anspruchslose Pflanzen an, um den Boden auszumagern.

Beobachten Sie genau, welche Pflanzen besonders gut gedeihen und passen Sie die Saatgutmischung in den Folgejahren entsprechend an.

Gezielt Insekten fördern

Um bestimmte Insektenarten anzulocken und zu unterstützen, können Sie einige Maßnahmen ergreifen:

- Wählen Sie Pflanzen, die den gewünschten Insektenarten als Nahrungsquelle dienen.

- Schaffen Sie verschiedene Strukturen in der Wiese, etwa durch Totholz oder Steinhaufen.

- Belassen Sie einen Teil der Wiese über den Winter ungemäht, um Überwinterungsmöglichkeiten zu bieten.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich bewährt, einen Teil der Wiese erst im Frühjahr zu mähen. So finden Insekten auch in der kalten Jahreszeit Schutz und Nahrung.

Wildblumenwiese: Ein Gewinn für Mensch und Natur

Das Anlegen einer Wildblumenwiese ist ein spannendes Projekt, das etwas Geduld und Ausdauer erfordert. Hier noch einmal die wichtigsten Schritte im Überblick:

- Einen geeigneten Standort wählen und den Boden sorgfältig vorbereiten.

- Eine standortgerechte Saatgutmischung verwenden.

- Zum richtigen Zeitpunkt aussäen und auf gleichmäßige Verteilung achten.

- In der Anfangsphase durch regelmäßiges Gießen und Jäten pflegen.

- Ein- bis zweimal im Jahr mähen und das Mähgut entfernen.

Der langfristige Nutzen einer Wildblumenwiese für Natur und Garten ist beachtlich. Sie bietet nicht nur einen wunderschönen Anblick, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität. Insekten, Vögel und Kleinsäuger finden hier Nahrung und ein Zuhause.

Für uns Menschen bedeutet eine Wildblumenwiese weniger Arbeit im Garten und mehr Zeit zum Genießen. Das bunte Blütenmeer erfreut das Auge und lädt zum Verweilen ein. Zudem können Sie die Wiese als natürliche Apotheke nutzen und essbare Blüten und Kräuter ernten.

An einem lauen Sommerabend durch die Wildblumenwiese zu streifen und dem Summen der Insekten zu lauschen, ist für mich eine der schönsten Erfahrungen im Garten. Es erfüllt mich mit Freude zu sehen, wie viel man mit relativ wenig Aufwand für die Natur tun kann.

Ein Blütenmeer für die Zukunft

Eine Wildblumenwiese anzulegen ist mehr als nur Gärtnern. Es ist ein aktiver Beitrag zum Naturschutz und zur Förderung der Artenvielfalt. Auch wenn es anfangs etwas Arbeit bedeutet, werden Sie schon bald die Früchte Ihrer Mühen ernten können. Mit jedem Jahr wird Ihre Wiese vielfältiger und stabiler. Lassen Sie sich von gelegentlichen Rückschlägen nicht entmutigen – die Natur findet ihren Weg. Genießen Sie den Prozess und freuen Sie sich auf ein blühendes Paradies in Ihrem Garten, das nicht nur Ihnen, sondern auch vielen Tieren eine Freude bereitet.