Fruchtfolge im Gemüsegarten: Der Schlüssel zu gesundem Boden und reicher Ernte

Entdecken Sie, wie die richtige Fruchtfolge Ihren Gemüsegarten revolutionieren kann.

Wichtige Erkenntnisse zur Fruchtfolge

- Fördert die Bodenfruchtbarkeit

- Reduziert Schädlinge und Krankheiten

- Optimiert die Nährstoffnutzung

- Verbessert die Bodenstruktur

Was ist Fruchtfolge und warum ist sie wichtig?

Fruchtfolge ist mehr als nur ein Gärtnertrick – sie ist eine bewährte Methode, die seit Jahrhunderten praktiziert wird. Im Kern geht es darum, die Reihenfolge, in der verschiedene Gemüsesorten auf einem Beet angebaut werden, sorgfältig zu planen. Stellen Sie sich vor, Ihr Garten wäre ein großes Buffet: Würden Sie jeden Tag das Gleiche essen? Natürlich nicht! Genauso wenig sollten Sie Ihrem Boden Jahr für Jahr die gleichen Nährstoffe entziehen.

Ein Blick in die Geschichte

Die Idee der Fruchtfolge ist nicht neu. Schon im Mittelalter erkannten Bauern, dass der Wechsel von Getreidesorten und Brachezeiten den Boden gesund hielt. Die berühmte Dreifelderwirtschaft war ein früher Vorläufer unserer heutigen Fruchtfolgesysteme. Mit der Zeit wurde dieses Wissen verfeinert und an die Bedürfnisse des modernen Gartenbaus angepasst.

Warum Fruchtfolge im modernen Gemüsegarten unverzichtbar ist

In Zeiten von Klimawandel und dem Wunsch nach nachhaltiger Gartenarbeit gewinnt die Fruchtfolge wieder an Bedeutung. Sie hilft nicht nur, den Boden gesund zu halten, sondern ist auch eine natürliche Methode, um Schädlinge und Krankheiten in Schach zu halten. In einer Zeit, in der viele Hobbygärtner auf chemische Hilfsmittel verzichten möchten, bietet die Fruchtfolge eine umweltfreundliche Alternative.

Die Vorteile der Fruchtfolge im Detail

Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit

Stellen Sie sich Ihren Gartenboden als Sparkonto vor: Jede Pflanze, die Sie anbauen, hebt etwas ab. Ohne Fruchtfolge würden Sie immer vom gleichen Konto abheben, bis es leer ist. Mit einer durchdachten Fruchtfolge 'zahlen' Sie regelmäßig wieder ein. Zum Beispiel reichern Hülsenfrüchte wie Erbsen und Bohnen den Boden mit Stickstoff an – ein natürlicher Dünger für die nächste Kultur.

Reduzierung von Schädlingen und Krankheiten

Schädlinge und Krankheitserreger sind oft auf bestimmte Pflanzenfamilien spezialisiert. Wenn Sie jedes Jahr die gleiche Kultur an derselben Stelle anbauen, geben Sie diesen unerwünschten Gästen ein dauerhaftes Zuhause. Durch den Wechsel der Kulturen unterbrechen Sie deren Lebenszyklen. Es ist, als würden Sie regelmäßig das Haus umräumen – die Schädlinge finden sich nicht mehr zurecht.

Optimierung der Nährstoffnutzung

Verschiedene Pflanzen haben unterschiedliche Nährstoffbedürfnisse und Wurzeltiefen. Durch eine kluge Abfolge nutzen Sie die Nährstoffe in verschiedenen Bodenschichten optimal aus. Tiefwurzler wie Tomaten holen Nährstoffe aus tieferen Schichten, während Flachwurzler wie Salate die oberen Bodenschichten nutzen.

Unkrautunterdrückung

Ein gut geplanter Fruchtwechsel kann auch bei der Unkrautbekämpfung helfen. Schnell wachsende, dicht stehende Kulturen wie Kartoffeln oder Kürbisse beschatten den Boden und erschweren es Unkräutern, Fuß zu fassen. Folgen Sie diesen mit Kulturen, die weniger konkurrenzstark gegenüber Unkraut sind.

Verbesserung der Bodenstruktur

Die Wurzeln verschiedener Pflanzen 'bearbeiten' den Boden auf unterschiedliche Weise. Tiefwurzler lockern verdichtete Bodenschichten, während feinwurzelige Pflanzen die Krümelstruktur verbessern. Es ist, als hätten Sie eine ganze Armee von winzigen Gärtnern, die kostenlos für Sie arbeiten!

Grundprinzipien der Fruchtfolge

Einteilung der Gemüsepflanzen in Familien

Um eine effektive Fruchtfolge zu planen, ist es wichtig, die botanischen Verwandtschaften zu kennen. Gemüsepflanzen werden in Familien eingeteilt, wie zum Beispiel:

- Nachtschattengewächse (Tomaten, Kartoffeln, Paprika)

- Kreuzblütler (Kohl, Radieschen, Rucola)

- Kürbisgewächse (Gurken, Zucchini, Kürbisse)

- Hülsenfrüchte (Bohnen, Erbsen, Linsen)

Pflanzen derselben Familie sollten nicht direkt aufeinander folgen, da sie oft ähnliche Nährstoffe benötigen und anfällig für die gleichen Schädlinge und Krankheiten sind.

Verständnis des Nährstoffbedarfs verschiedener Pflanzen

Je nach ihrem Nährstoffbedarf werden Gemüsepflanzen in drei Kategorien eingeteilt:

Starkzehrer

Diese Pflanzen benötigen viele Nährstoffe und sollten zu Beginn der Fruchtfolge stehen, wenn der Boden am nährstoffreichsten ist. Typische Beispiele sind Tomaten, Kürbisse und Kohl. Sie sind wie die Gourmets unter den Gemüsepflanzen – anspruchsvoll, aber mit der richtigen 'Ernährung' sehr ertragreich.

Mittelzehrer

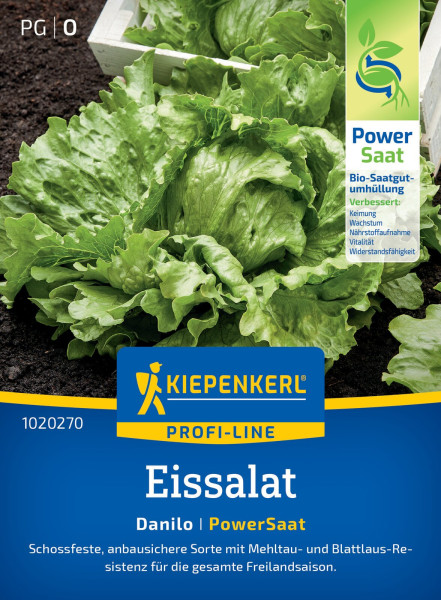

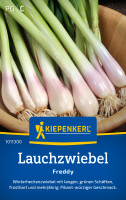

Diese Gruppe umfasst Pflanzen mit moderatem Nährstoffbedarf wie Möhren, Zwiebeln und Salate. Sie kommen gut nach den Starkzehrern und nutzen die noch vorhandenen Nährstoffe effizient aus.

Schwachzehrer

Hierzu gehören Pflanzen, die mit wenigen Nährstoffen auskommen oder sogar den Boden verbessern. Klassische Beispiele sind Hülsenfrüchte wie Bohnen und Erbsen, die Stickstoff im Boden anreichern. Sie sind die perfekten 'Aufräumer' am Ende der Fruchtfolge.

Berücksichtigung der Wurzeltiefe

Die Wurzeltiefe der Pflanzen spielt eine wichtige Rolle in der Fruchtfolge. Man unterscheidet zwischen:

- Flachwurzlern (z.B. Salate, Radieschen)

- Mitteltiefwurzlern (z.B. Möhren, Zwiebeln)

- Tiefwurzlern (z.B. Tomaten, Mangold)

Durch den Wechsel von Pflanzen mit unterschiedlichen Wurzeltiefen wird der Boden in verschiedenen Schichten 'bearbeitet' und die Nährstoffe werden optimal genutzt. Es ist, als würden Sie einen mehrstöckigen Garten anlegen – jede Etage wird genutzt!

Die Berücksichtigung dieser Grundprinzipien hilft Ihnen, eine ausgewogene und effektive Fruchtfolge zu planen. Denken Sie daran: Ein gesunder Garten ist wie ein gut geführter Haushalt – alles hat seinen Platz und seine Zeit, und nichts wird verschwendet.

Planung einer Fruchtfolge im Gemüsegarten

Die richtige Planung einer Fruchtfolge ist entscheidend für den langfristigen Erfolg im Gemüsegarten. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Anbauplanung optimieren können.

Die Vier-Felder-Wirtschaft als Basismodell

Ein bewährtes Grundkonzept für die Fruchtfolge ist die Vier-Felder-Wirtschaft. Dabei wird der Garten in vier gleich große Bereiche aufgeteilt, die jährlich rotieren:

- Feld 1: Starkzehrer (z.B. Tomaten, Kohl, Kürbis)

- Feld 2: Mittelzehrer (z.B. Möhren, Sellerie, Lauch)

- Feld 3: Schwachzehrer (z.B. Salate, Kräuter)

- Feld 4: Bodenverbesserer (z.B. Hülsenfrüchte, Gründüngung)

Diese Einteilung berücksichtigt den unterschiedlichen Nährstoffbedarf der Pflanzen und fördert eine ausgewogene Bodennutzung.

Anpassung an die Gartengröße

Nicht jeder Garten eignet sich für eine klassische Vier-Felder-Wirtschaft. Bei kleineren Flächen können Sie das Prinzip anpassen:

- Teilen Sie Beete in Sektionen auf

- Nutzen Sie Hochbeete für separate Fruchtfolgen

- Kombinieren Sie Pflanzen mit ähnlichen Ansprüchen

Auch in einem Schrebergarten lässt sich eine vereinfachte Fruchtfolge umsetzen. Hauptsache, Sie vermeiden den Anbau gleicher oder verwandter Pflanzen am selben Ort über mehrere Jahre.

Berücksichtigung lokaler Klimabedingungen

Das Klima spielt eine wichtige Rolle bei der Fruchtfolgeplanung. In Deutschland variieren die Bedingungen von Region zu Region:

- Norddeutschland: Längere, mildere Sommer, mehr Niederschlag

- Süddeutschland: Wärmere Sommer, frühere Frühlingsbeginn

- Ostdeutschland: Kontinentaleres Klima, trockenere Sommer

Passen Sie Ihre Fruchtfolge an diese Bedingungen an. In trockeneren Gebieten könnten Sie beispielsweise trockenheitsresistente Pflanzen bevorzugen oder die Bewässerung optimieren.

Einbeziehung von Gründüngung und Leguminosen

Gründüngung und Leguminosen sind wahre Alleskönner in der Fruchtfolge:

- Gründüngung (z.B. Phacelia, Senf) lockert den Boden und unterdrückt Unkraut

- Leguminosen (z.B. Erbsen, Bohnen) reichern den Boden mit Stickstoff an

Planen Sie diese Pflanzen gezielt in Ihre Fruchtfolge ein, um die Bodenqualität zu verbessern und Nährstoffe für die nächste Kultur bereitzustellen.

Praktische Umsetzung der Fruchtfolge

Die Theorie ist das eine, die Praxis das andere. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Fruchtfolge konkret umsetzen können.

Erstellung eines Fruchtfolgeplans

Ein gut durchdachter Plan ist das A und O. Gehen Sie wie folgt vor:

- Erstellen Sie eine Liste aller Gemüsesorten, die Sie anbauen möchten

- Gruppieren Sie diese nach Pflanzenfamilien und Nährstoffbedarf

- Zeichnen Sie einen Plan Ihres Gartens und teilen Sie ihn in Bereiche ein

- Verteilen Sie die Gruppen auf die Bereiche und planen Sie für mindestens drei Jahre im Voraus

Tipp: Nutzen Sie farbige Stifte oder Post-its, um den Überblick zu behalten. Das macht die Planung übersichtlicher und sogar ein bisschen spaßig!

Dokumentation und Aufzeichnungen

Führen Sie ein Gartentagebuch. Es hilft Ihnen, den Überblick zu behalten und aus Erfahrungen zu lernen:

- Notieren Sie Aussaat- und Erntedaten

- Vermerken Sie Besonderheiten wie Wetterereignisse oder Schädlingsbefall

- Halten Sie Erträge und Qualität der Ernten fest

Diese Aufzeichnungen sind Gold wert für die Optimierung Ihrer Fruchtfolge in den kommenden Jahren.

Flexible Anpassung des Plans

Trotz sorgfältiger Planung kann es nötig sein, flexibel zu reagieren:

- Unerwartete Wetterereignisse können den Anbauplan durcheinanderbringen

- Manchmal entwickeln sich Pflanzen anders als erwartet

- Neue Gemüsesorten, die Sie ausprobieren möchten, müssen integriert werden

Seien Sie bereit, Ihren Plan anzupassen, aber behalten Sie die Grundprinzipien der Fruchtfolge im Auge.

Spezielle Fruchtfolgemodelle

Neben der klassischen Vier-Felder-Wirtschaft gibt es weitere Modelle, die sich je nach Gartengröße und persönlichen Vorlieben eignen können.

Dreifelderwirtschaft

Dieses Modell ist besonders für kleinere Gärten geeignet:

- Feld 1: Starkzehrer

- Feld 2: Schwachzehrer

- Feld 3: Gründüngung oder Leguminosen

Die Dreifelderwirtschaft ist einfach umzusetzen und eignet sich gut für Einsteiger.

Fünf- und Mehrfelderwirtschaft

Für größere Gärten oder bei einer vielfältigen Gemüseauswahl bietet sich eine erweiterte Fruchtfolge an:

- Feld 1: Kohl und andere Kreuzblütler

- Feld 2: Wurzelgemüse

- Feld 3: Blattgemüse

- Feld 4: Hülsenfrüchte

- Feld 5: Nachtschattengewächse (z.B. Tomaten, Kartoffeln)

Diese detailliertere Aufteilung ermöglicht eine noch gezieltere Nährstoffversorgung und Schädlingsvorbeugung.

Fruchtfolge im Hochbeet

Auch in Hochbeeten ist eine Fruchtfolge möglich und sinnvoll:

- Teilen Sie das Hochbeet in Sektionen

- Rotieren Sie die Kulturen jährlich innerhalb des Hochbeets

- Nutzen Sie die Tiefe des Hochbeets für eine vertikale Fruchtfolge: Pflanzen Sie Tiefwurzler nach Flachwurzlern

Ein cleverer Trick: Nutzen Sie die Randbereiche des Hochbeets für mehrjährige Kräuter, die nicht in die Rotation einbezogen werden müssen.

Mit diesen Grundlagen und praktischen Tipps sind Sie bestens gerüstet, um eine effektive Fruchtfolge in Ihrem Gemüsegarten umzusetzen. Denken Sie daran: Jeder Garten ist einzigartig, und mit der Zeit werden Sie herausfinden, welches System für Sie am besten funktioniert. Geben Sie nicht auf, wenn nicht alles sofort klappt – Gärtnern ist ein ständiger Lernprozess, und genau das macht es so spannend!

Kombination von Fruchtfolge mit anderen Gartenbautechniken

Mischkultur und Fruchtfolge

Die Kombination von Mischkultur und Fruchtfolge kann die Vorteile beider Methoden verstärken. Während die Fruchtfolge den Boden über die Jahre hinweg schont, sorgt die Mischkultur für eine optimale Nutzung des vorhandenen Platzes. Ein Beispiel: Nach Kartoffeln (Starkzehrer) könnten Sie im nächsten Jahr eine Mischkultur aus Bohnen (Schwachzehrer und Stickstoffsammler) und Ringelblumen (zur Schädlingsabwehr) anbauen. So wird der Boden geschont und gleichzeitig die Biodiversität gefördert.

Mulchen zur Unterstützung der Fruchtfolge

Mulchen ergänzt die Fruchtfolge hervorragend. Es schützt den Boden vor Austrocknung, unterdrückt Unkraut und fördert das Bodenleben. Nach der Ernte von Starkzehrern wie Kohl können Sie beispielsweise mit Grasschnitt mulchen. Dies unterstützt die Bodenregeneration und bereitet das Beet optimal für die nächste Kultur vor.

Kompostierung und Bodenpflege

Eine gezielte Kompostierung ist das i-Tüpfelchen einer gut geplanten Fruchtfolge. Erntereste und Grünabfälle werden zu wertvollem Dünger für die nächste Saison. Besonders nach Starkzehrern ist eine Kompostgabe sinnvoll, um den Nährstoffhaushalt wieder auszugleichen. Achten Sie darauf, den Kompost gut verrottet auszubringen, um eine optimale Nährstoffverfügbarkeit zu gewährleisten.

Herausforderungen und Lösungen bei der Fruchtfolge

Umgang mit begrenztem Platz

In kleinen Gärten kann die Umsetzung einer klassischen Fruchtfolge schwierig sein. Eine Lösung ist die Miniatur-Fruchtfolge: Teilen Sie Ihr Beet in kleine Parzellen und wechseln Sie die Kulturen jährlich im Uhrzeigersinn. Auch Hochbeete eignen sich gut für eine kompakte Fruchtfolge. Hier können Sie sogar verschiedene Ebenen nutzen, indem Sie beispielsweise Kletterpflanzen an den Rändern anbringen.

Anpassung bei Dauerkulturen

Dauerkulturen wie Erdbeeren oder Spargel passen nicht in jede Fruchtfolge. Eine Möglichkeit ist, sie am Rand des Gartens zu platzieren und die Fruchtfolge um sie herum zu planen. Alternativ können Sie mobile Hochbeete für die Fruchtfolge nutzen und die Dauerkulturen in festen Beeten belassen. Bei Erdbeeren empfiehlt sich ein Standortwechsel alle drei Jahre, um Bodenmüdigkeit vorzubeugen.

Behebung von Nährstoffungleichgewichten

Trotz sorgfältiger Planung kann es zu Nährstoffungleichgewichten kommen. Eine Bodenanalyse alle paar Jahre hilft, solche Probleme frühzeitig zu erkennen. Bei Stickstoffmangel können Sie Gründüngung mit Leguminosen einsetzen. Bei Kaliummangel, der oft nach dem Anbau von Tomaten oder Kartoffeln auftritt, hilft eine Gabe von Gesteinsmehl oder Holzasche. Phosphormangel lässt sich durch die Zugabe von Hornspänen oder Knochenmehl ausgleichen.

Fruchtfolge für spezifische Gemüsearten

Tomaten und Nachtschattengewächse

Tomaten sind Starkzehrer und sollten nicht öfter als alle vier Jahre am selben Standort angebaut werden. Gute Vorfrüchte sind Hülsenfrüchte oder Gründüngung. Nach Tomaten eignen sich Schwachzehrer wie Salate oder Kräuter. Beachten Sie, dass andere Nachtschattengewächse wie Kartoffeln oder Paprika nicht direkt vor oder nach Tomaten angebaut werden sollten, da sie ähnliche Nährstoffe benötigen und anfällig für die gleichen Krankheiten sind.

Kohl und Kreuzblütler

Kohlgewächse sind ebenfalls Starkzehrer und benötigen nährstoffreichen Boden. Eine gute Fruchtfolge für Kohl könnte so aussehen: Im ersten Jahr Kohl, im zweiten Jahr Hülsenfrüchte zur Stickstoffanreicherung, im dritten Jahr Wurzelgemüse und im vierten Jahr Blattgemüse. Achten Sie darauf, dass zwischen zwei Kohlkulturen mindestens drei Jahre liegen, um Kohlhernie vorzubeugen.

Wurzelgemüse

Wurzelgemüse wie Möhren, Pastinaken oder Rote Bete sind meist Mittelzehrer. Sie gedeihen gut nach Starkzehrern wie Kohl oder Tomaten. Eine mögliche Fruchtfolge wäre: Im ersten Jahr Kohl, im zweiten Jahr Möhren, im dritten Jahr Erbsen oder Bohnen und im vierten Jahr Salate oder Spinat. Vermeiden Sie frische Düngung vor dem Anbau von Wurzelgemüse, da dies zu verzweigten Wurzeln führen kann.

Hülsenfrüchte

Hülsenfrüchte wie Bohnen und Erbsen sind Schwachzehrer und reichern den Boden mit Stickstoff an. Sie eignen sich hervorragend als Vorfrucht für Starkzehrer. Eine beispielhafte Fruchtfolge könnte so aussehen: Im ersten Jahr Tomaten, im zweiten Jahr Bohnen, im dritten Jahr Kohl und im vierten Jahr Wurzelgemüse. Beachten Sie, dass Hülsenfrüchte nicht zu oft hintereinander angebaut werden sollten, da dies die Gefahr von Fruchtfolgekrankheiten erhöht.

Mit diesen Grundlagen und praktischen Tipps können Sie die Fruchtfolge in Ihrem Gemüsegarten optimal gestalten. Denken Sie daran, dass jeder Garten einzigartig ist und Sie die Fruchtfolge an Ihre spezifischen Bedingungen anpassen sollten. Mit etwas Erfahrung und Beobachtung werden Sie schnell herausfinden, welche Abfolge in Ihrem Garten am besten funktioniert.

Fortgeschrittene Konzepte der Fruchtfolge

Integrierter Pflanzenschutz durch Fruchtfolge

Die Fruchtfolge ist nicht nur ein Werkzeug zur Bodenverbesserung, sondern auch ein wichtiger Bestandteil des integrierten Pflanzenschutzes. Durch den gezielten Wechsel von Kulturen können wir Schädlingen und Krankheitserregern das Leben schwer machen. Stellen Sie sich vor, Sie würden Jahr für Jahr Tomaten an derselben Stelle anbauen – ein Paradies für Krautfäule! Eine kluge Fruchtfolge unterbricht dagegen die Lebenszyklen von Schädlingen und Krankheiten.

Ein Beispiel aus meinem eigenen Garten: Nachdem ich jahrelang mit Kohlhernie zu kämpfen hatte, habe ich eine siebenjährige Fruchtfolge für Kreuzblütler eingeführt. Das Ergebnis? Gesunde Kohlköpfe und deutlich weniger Ärger mit diesem hartnäckigen Bodenpilz.

Bodenmikrobiologie und Fruchtfolge

Wenn wir über Fruchtfolge sprechen, denken wir oft nur an die Pflanzen, die wir sehen können. Aber unter der Erde spielt sich ein faszinierendes Schauspiel ab! Jede Pflanzenart fördert bestimmte Mikroorganismen im Boden. Eine vielfältige Fruchtfolge sorgt für ein reichhaltiges Bodenleben, das wiederum unseren Pflanzen zugutekommt.

Besonders spannend finde ich die Mykorrhiza-Pilze. Diese gehen Symbiosen mit Pflanzenwurzeln ein und verbessern die Nährstoffaufnahme. Eine gut geplante Fruchtfolge kann diese nützlichen Pilze fördern und so die Bodengesundheit langfristig verbessern.

Klimaanpassung durch intelligente Fruchtfolge

Der Klimawandel stellt uns Gärtner vor neue Herausforderungen. Hier kann eine durchdachte Fruchtfolge helfen, unsere Gärten widerstandsfähiger zu machen. Indem wir trockenheitstolerante Pflanzen in die Rotation einbauen, können wir den Wasserbedarf des Gartens insgesamt senken. Auch der Anbau von Gründüngungspflanzen, die Kohlenstoff im Boden speichern, trägt zum Klimaschutz bei.

In meinem Garten habe ich zum Beispiel begonnen, mehr Hülsenfrüchte anzubauen. Sie sind nicht nur lecker und nährstoffreich, sondern verbessern auch die Bodenstruktur und binden Stickstoff aus der Luft – ein echter Gewinn in Zeiten des Klimawandels!

Wirtschaftliche Aspekte der Fruchtfolge

Ertragssteigerung durch optimierte Fruchtfolge

Eine gut geplante Fruchtfolge kann wahre Wunder für den Ertrag bewirken. Durch die optimale Nutzung von Nährstoffen und die Verbesserung der Bodenstruktur können wir mehr ernten, ohne mehr zu düngen. In meinem Gemüsegarten habe ich nach der Einführung einer durchdachten Fruchtfolge eine Ertragssteigerung von fast 20% beobachtet – und das bei gleichem Arbeitsaufwand!

Reduzierung von Dünger- und Pestizideinsatz

Wer clever rotiert, spart bares Geld. Eine ausgewogene Fruchtfolge reduziert den Bedarf an künstlichen Düngern und Pestiziden erheblich. Leguminosen beispielsweise hinterlassen Stickstoff im Boden, von dem die Folgekulturen profitieren. Und wenn Schädlinge ihre Lieblingspflanzen nicht mehr am gewohnten Ort finden, haben sie es schwerer, sich massenhaft zu vermehren.

In meinem Garten konnte ich den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln um mehr als die Hälfte reduzieren, seit ich eine strikte Fruchtfolge einhalte. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.

Langfristige Bodenwerterhaltung

Denken Sie an Ihren Garten als Sparkonto – mit jeder klugen Fruchtfolge-Entscheidung zahlen Sie ein. Ein gesunder, lebendiger Boden ist das wertvollste Gut eines Gärtners. Durch die richtige Abfolge von Pflanzen verbessern wir kontinuierlich die Bodenstruktur, erhöhen den Humusgehalt und fördern die Biodiversität im Boden.

Ich habe Parzellen in meinem Garten, die ich seit über 20 Jahren nach strengen Fruchtfolgeregeln bewirtschafte. Der Unterschied zu weniger gepflegten Bereichen ist frappierend: Der Boden ist lockerer, dunkler und voller Leben. Ein Schatz, den ich an die nächste Gärtnergeneration weitergeben möchte.

Blick in die Zukunft: Fruchtfolge 2.0

Technologische Unterstützung bei der Fruchtfolgeplanung

Die Digitalisierung macht auch vor dem Gemüsebeet nicht Halt – und das ist gut so! Es gibt mittlerweile clevere Apps, die uns bei der Fruchtfolgeplanung unterstützen. Sie erinnern an Anbaupausen, schlagen geeignete Folgekulturen vor und helfen, den Überblick zu behalten. Besonders für Anfänger kann das eine große Hilfe sein.

Ich selbst nutze eine solche App seit einiger Zeit und bin begeistert, wie einfach die Planung dadurch geworden ist. Allerdings ersetzen diese Tools nicht das gärtnerische Gespür und die Erfahrung – sie sind eher als hilfreiche Ergänzung zu verstehen.

Forschung zu optimierten Fruchtfolgesystemen

Die Wissenschaft schläft nicht, wenn es um die Verbesserung von Anbaumethoden geht. Forscher arbeiten an immer ausgeklügelteren Fruchtfolgesystemen, die nicht nur den Ertrag maximieren, sondern auch ökologische Aspekte berücksichtigen. Spannend finde ich vor allem die Forschung zu Mischkulturen und deren Integration in die Fruchtfolge.

Ein vielversprechender Ansatz ist das "Push-Pull-System", bei dem bestimmte Pflanzen Schädlinge abschrecken, während andere sie anlocken und von den Nutzpflanzen weglocken. Solche Erkenntnisse könnten unsere zukünftigen Fruchtfolgen revolutionieren.

Bedeutung der Fruchtfolge im Kontext des Klimawandels

Der Klimawandel stellt uns vor große Herausforderungen, aber die Fruchtfolge könnte ein wichtiger Teil der Lösung sein. Durch die richtige Abfolge von Pflanzen können wir nicht nur die Widerstandsfähigkeit unserer Gärten erhöhen, sondern auch aktiv zum Klimaschutz beitragen.

Forscher untersuchen derzeit, wie bestimmte Fruchtfolgen die Kohlenstoffspeicherung im Boden verbessern können. Auch die Anpassung an veränderte Wetterbedingungen durch die Einführung neuer, klimaresistenter Arten in die Rotation ist ein wichtiges Forschungsfeld.

Der Kreislauf schließt sich: Warum Fruchtfolge unverzichtbar ist

Nach unserer Reise durch die Welt der Fruchtfolge wird klar: Diese alte gärtnerische Weisheit ist aktueller denn je. Von der Bodengesundheit über den Pflanzenschutz bis hin zum Klimawandel – eine durchdachte Fruchtfolge ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen und nachhaltigen Garten.

Lassen Sie mich zum Schluss noch einen persönlichen Rat geben: Scheuen Sie sich nicht, mit der Fruchtfolge in Ihrem Garten zu experimentieren. Jeder Garten ist einzigartig, und was bei mir funktioniert, muss nicht unbedingt für Sie optimal sein. Beobachten Sie, notieren Sie Ihre Erfahrungen und passen Sie Ihren Plan an. Mit der Zeit werden Sie ein Gespür dafür entwickeln, was Ihr Garten braucht.

Die Fruchtfolge ist mehr als nur eine Anbaumethode – sie ist eine Philosophie des Gärtnerns, die uns lehrt, im Einklang mit der Natur zu arbeiten. Indem wir die natürlichen Kreisläufe respektieren und nutzen, schaffen wir nicht nur einen produktiven Garten, sondern auch ein Stück Nachhaltigkeit in unserer unmittelbaren Umgebung.

Also, greifen Sie zu Stift und Papier (oder zu Ihrer Garten-App) und planen Sie Ihre Fruchtfolge für die kommenden Jahre. Ihr Garten – und die Umwelt – werden es Ihnen danken!