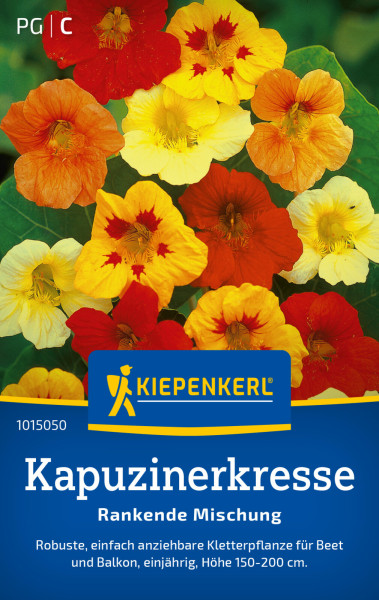

Die vielseitige Welt der Kapuzinerkresse

Kapuzinerkresse schmückt Gärten mit ihren bunten Blüten und essbaren Blättern. Diese faszinierende Pflanze bietet viele Möglichkeiten für Gärtner und Feinschmecker gleichermaßen.

Wichtige Fakten zur Kapuzinerkresse

- Botanischer Name: Tropaeolum majus

- Herkunft: Südamerika

- Wuchsformen: Kletterpflanze oder Bodendecker

- Blütenfarben: Gelb, Orange, Rot

- Essbare Teile: Blüten, Blätter, Samenkapseln

- Standort: Sonnig bis halbschattig

- Bodenansprüche: Nährstoffarm, durchlässig

Botanische Einordnung und Herkunft

Die Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus) gehört zur Familie der Kapuzinerkressengewächse (Tropaeolaceae). Ursprünglich stammt sie aus den Anden Südamerikas, wo sie in Peru und Bolivien beheimatet ist. Im 17. Jahrhundert fand sie ihren Weg nach Europa und hat seitdem die Herzen vieler Gärtner erobert.

In ihrer Heimat ist die Kapuzinerkresse mehrjährig. Bei uns wird sie aufgrund ihrer Frostempfindlichkeit meist einjährig kultiviert. In milderen Regionen kann sie bei guter Abdeckung durchaus überwintern, was ich selbst schon beobachten konnte.

Charakteristische Merkmale und Wuchsformen

Die Kapuzinerkresse besticht durch ihre auffälligen, leuchtenden Blüten in Gelb-, Orange- oder Rottönen. Der lange Blütensporn, der an die Kapuze der Kapuzinermönche erinnert, gab der Pflanze ihren deutschen Namen.

Es gibt zwei Hauptwuchsformen:

- Kletternde Sorten: Diese können bis zu 3 Meter hoch werden und eignen sich hervorragend für Zäune, Spaliere oder als natürlicher Sichtschutz.

- Buschige Sorten: Sie wachsen kompakt und bilden dichte Polster. Ideal als Bodendecker oder für Balkonkästen.

Die runden, schildförmigen Blätter sind ebenfalls ein Blickfang. Mit einem Durchmesser von bis zu 15 cm und ihrer blaugrünen Färbung sind sie nicht zu übersehen. Ein besonderer Effekt entsteht, wenn Wassertropfen auf der Blattoberfläche abperlen - ein faszinierender Anblick, den ich in meinem Garten immer wieder bewundere.

Vorteile und Verwendungsmöglichkeiten im Garten

Die Kapuzinerkresse ist wahrlich ein Multitalent im Garten:

- Essbare Zierpflanze: Blüten, Blätter und unreife Samenkapseln verleihen Salaten eine pfeffrige Note.

- Natürlicher Pflanzenschutz: Sie zieht Blattläuse an und hält sie von anderen Nutzpflanzen fern.

- Bienenweide: Die nektarreichen Blüten sind ein Magnet für Insekten.

- Mischkultur: Als Begleitpflanze fördert sie das Wachstum von Tomaten, Gurken und Kohlgewächsen.

- Bodendecker: Sie unterdrückt Unkraut und schützt den Boden vor Austrocknung.

- Heilpflanze: In der Naturheilkunde wird sie bei Erkältungen und Harnwegsinfekten eingesetzt.

In meinem eigenen Garten habe ich letztes Jahr eine Kombination aus kletternder und buschiger Kapuzinerkresse angepflanzt. Die Kletterpflanzen rankten an einem alten Holzzaun empor, während die buschige Sorte davor einen farbenfrohen Teppich bildete. Das Ergebnis war nicht nur optisch ansprechend, sondern auch ein Paradies für Bienen und Hummeln, die sich über das reichhaltige Nahrungsangebot freuten.

Standortanforderungen

Lichtverhältnisse und Sonnenexposition

Die Kapuzinerkresse bevorzugt sonnige Standorte, kommt aber auch mit Halbschatten zurecht. An sonnigen Plätzen entwickelt sie in der Regel die meisten Blüten und das intensivste Aroma. Im Halbschatten wachsen die Pflanzen oft etwas üppiger, blühen jedoch weniger stark.

Für optimales Wachstum sollten Sie der Kapuzinerkresse mindestens 4-6 Stunden direkte Sonneneinstrahlung pro Tag gönnen. In Regionen mit besonders heißen Sommern kann ein leicht schattiger Platz am Nachmittag von Vorteil sein, um Verbrennungen der Blätter zu vermeiden.

Bodenansprüche und ideale Bodenbeschaffenheit

Interessanterweise gedeiht die Kapuzinerkresse am besten in nährstoffarmen Böden. Zu viele Nährstoffe fördern zwar das Blattwachstum, gehen aber auf Kosten der Blütenbildung. Ein durchlässiger, sandiger bis lehmiger Boden mit folgenden Eigenschaften ist ideal:

- Leicht sauer bis neutral (pH-Wert 6,0-7,0)

- Gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden

- Humusarm bis mäßig humos

Falls Ihr Gartenboden zu schwer oder nährstoffreich sein sollte, können Sie ihn mit Sand oder Kies verbessern. Für Töpfe und Kübel empfehle ich eine Mischung aus normaler Gartenerde und Sand im Verhältnis 2:1.

Temperatur und Klimabedingungen

Als ursprünglich tropische Pflanze liebt die Kapuzinerkresse Wärme und ist frostempfindlich. Sie gedeiht am besten bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C. Die optimale Keimtemperatur liegt bei etwa 18°C.

Beachten Sie folgende Punkte:

- Aussaat im Freiland erst nach den letzten Frösten (Mitte Mai)

- Bei Frühaussaat Jungpflanzen vor Nachtfrösten schützen

- Verträgt kurzzeitig leichte Minusgrade, stirbt aber bei längerem Frost ab

- In milden Regionen mit Winterschutz manchmal überwinterungsfähig

Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass die Kapuzinerkresse recht robust ist. Im letzten Jahr hatten wir einen ungewöhnlich kühlen Mai, aber meine vorgezogenen Pflanzen haben die niedrigen Temperaturen erstaunlich gut überstanden. Allerdings musste ich sie nachts vorsichtshalber mit einem Vlies abdecken.

Geeignete Anbauorte (Beet, Topf, Balkon)

Die Vielseitigkeit der Kapuzinerkresse zeigt sich auch in ihren Einsatzmöglichkeiten:

- Gartenbeet: Hervorragend als Bodendecker, Beetrand oder zur Begrünung von Zäunen und Gittern

- Hochbeet: Eignet sich wunderbar als hängende Pflanze am Rand

- Balkonkasten: Kompakte Sorten sind perfekt für Balkon und Terrasse

- Kübel und Töpfe: Auch größere Sorten lassen sich gut in Gefäßen kultivieren

- Ampeln: Hängende Sorten sind ein echter Blickfang

Bei der Kultivierung in Gefäßen sollten Sie auf eine ausreichende Größe achten. Für Balkonkästen planen Sie am besten mindestens 20 cm Tiefe ein, für Einzelpflanzen in Töpfen empfehle ich Gefäße ab 5 Liter Volumen.

Ob im Beet oder Topf - die Kapuzinerkresse ist eine dankbare und pflegeleichte Pflanze, die mit ihrer Blütenpracht und Vielseitigkeit jeden Garten bereichert. Mit den richtigen Standortbedingungen werden Sie viel Freude an dieser farbenfrohen Schönheit haben. In meinem Garten hat sie sich jedenfalls als wahre Bereicherung erwiesen, sowohl optisch als auch für das gesamte Ökosystem.

Aussaat und Pflanzung von Kapuzinerkresse

Optimaler Zeitpunkt für Aussaat und Pflanzung

Die Kapuzinerkresse lässt sich im Frühjahr, üblicherweise von April bis Mai, aussäen. In milderen Gegenden kann man sogar schon im März damit beginnen. Entscheidend ist jedoch, dass kein Frost mehr droht, da diese Pflanze recht kälteempfindlich ist. Für Spätblüher besteht die Möglichkeit, bis in den Juni hinein zu säen.

Eine Vorkultur von März bis April bietet sich ebenfalls an. Die daraus entstandenen Jungpflanzen können dann nach den Eisheiligen, also Mitte Mai, ins Freie gesetzt werden.

Methoden der Aussaat

Bei der Kapuzinerkresse stehen uns zwei Aussaatmethoden zur Verfügung:

- Direktsaat: Hierbei kommen die Samen direkt ins Gartenbeet. Diese Methode eignet sich besonders gut, da die Kapuzinerkresse eine Pfahlwurzel ausbildet und Umpflanzen eher ungern mag.

- Vorkultur: Bei dieser Variante werden die Samen in Töpfen oder Anzuchtschalen vorgezogen. Das kann für einen früheren Start oder eine gezieltere Platzierung sinnvoll sein.

Für die Direktsaat empfiehlt es sich, den Boden zunächst aufzulockern und von Unkraut zu befreien. Anschließend drückt man die Samen etwa 2 cm tief in die Erde. Bei der Vorkultur sollte man torffreie Anzuchterde verwenden und diese gleichmäßig feucht halten.

Pflanzabstände und Tiefe

Um ein gesundes Wachstum zu fördern, sind folgende Abstände ratsam:

- Zwischen den Pflanzen: 20-30 cm

- Zwischen den Reihen: 30-40 cm

- Pflanztiefe: 1-2 cm

Bei rankenden Sorten sollte man großzügiger planen und bis zu 40 cm zwischen den Pflanzen lassen.

Keimung und erste Pflege der Jungpflanzen

In der Regel keimen die Samen nach 10-14 Tagen. Während dieser Zeit ist es wichtig, die Erde gleichmäßig feucht zu halten, ohne sie zu überfluten. Zu viel Nässe könnte nämlich Fäulnis begünstigen.

Die Jungpflanzen brauchen ausreichend Licht. Bei einer Vorkultur sollte man sie an einem hellen, aber nicht zu sonnigen Ort aufstellen. Die ideale Temperatur liegt tagsüber bei 18-20°C, nachts darf es etwas kühler sein.

Sobald die Jungpflanzen etwa 10 cm groß sind und keine Frostgefahr mehr besteht, können sie ins Freie umziehen. Dabei ist es ratsam, sie langsam an die Außenbedingungen zu gewöhnen, indem man sie zunächst nur stundenweise nach draußen stellt und diese Zeit schrittweise verlängert.

Grundlegende Pflegemaßnahmen für Kapuzinerkresse

Bewässerung: Häufigkeit und Menge

Die Kapuzinerkresse benötigt eine regelmäßige, aber maßvolle Bewässerung. In der Regel reicht ein- bis zweimaliges gründliches Gießen pro Woche aus, wobei dies natürlich von Wetter und Bodenbeschaffenheit abhängt. Beachten Sie dabei folgende Punkte:

- Lieber seltener, dafür aber durchdringend gießen

- Staunässe unbedingt vermeiden

- Am besten morgens oder abends gießen

Bei anhaltender Hitze und Trockenheit muss entsprechend häufiger gegossen werden. Ein einfacher Fingertest kann hilfreich sein: Fühlt sich die Erde in 2-3 cm Tiefe trocken an, ist es Zeit zum Gießen.

Mulchen zur Feuchtigkeitsregulierung

Mulchen ist eine hervorragende Methode, um Feuchtigkeit im Boden zu halten und gleichzeitig Unkraut zu unterdrücken. Für die Kapuzinerkresse eignen sich folgende Materialien besonders gut:

- Stroh oder Heu

- Gehäckselter Rindenmulch

- Kompost

Eine etwa 5 cm dicke Mulchschicht um die Pflanzen herum ist in der Regel ausreichend. Dabei sollte man darauf achten, den Mulch nicht direkt an den Stängel zu legen, um Fäulnis zu vermeiden.

Unterstützung bei kletternden Sorten

Rankende Kapuzinerkresse-Sorten benötigen geeignete Kletterhilfen. Dafür bieten sich verschiedene Möglichkeiten an:

- Rankgitter oder Spaliere

- Zäune oder Mauern

- Natürliche Stützen wie Bäume oder größere Sträucher

Die Rankhilfen sollten stabil sein und eine Höhe von 1,5 bis 2 Metern aufweisen. Bei jungen Pflanzen empfiehlt es sich, die ersten Ranken behutsam an die Stütze heranzuführen.

Rückschnitt und Formgebung

Ein regelmäßiger Rückschnitt fördert nicht nur ein buschiges Wachstum, sondern auch eine reichhaltige Blüte. Folgende Maßnahmen haben sich bewährt:

- Regelmäßiges Entfernen verblühter Blüten, um die Blühperiode zu verlängern

- Kürzen zu langer oder wilder Triebe um etwa ein Drittel

- Bei zu üppigem Wuchs kann ein Rückschnitt im Spätsommer sinnvoll sein

Einjährige Sorten benötigen in der Regel keinen starken Rückschnitt. Bei mehrjährigen Sorten in frostfreien Gebieten empfiehlt sich ein bodennaher Rückschnitt im Frühjahr, um neues Wachstum anzuregen.

Mit diesen Pflege- und Anbautipps steht einer erfolgreichen Kultur der Kapuzinerkresse nichts im Wege. Die farbenfrohen Blüten werden Ihren Garten bereichern und sind zudem eine schmackhafte Zugabe zu Salaten und anderen Gerichten. In meinem eigenen Garten hat sich die Kapuzinerkresse als äußerst dankbare Pflanze erwiesen, die mit relativ wenig Aufwand viel Freude bereitet.

Optimale Düngung für gesunde Kapuzinerkresse

Die Kapuzinerkresse ist zwar recht genügsam, doch eine wohlüberlegte Düngung kann ihr Wachstum und ihre Blütenpracht durchaus fördern. Hier ein paar Tipps, wie Sie Ihre Kapuzinerkresse mit den richtigen Nährstoffen versorgen können.

Nährstoffbedarf der Kapuzinerkresse

Interessanterweise kommt die Kapuzinerkresse mit nährstoffarmen Böden ganz gut zurecht. Zu viele Nährstoffe, besonders Stickstoff, können sogar kontraproduktiv sein und zu einem üppigen Blattwuchs führen - auf Kosten der Blütenbildung. Dennoch braucht die Pflanze einige wichtige Nährstoffe:

- Stickstoff: in Maßen für das Blattwachstum

- Phosphor: unterstützt die Wurzelbildung und Blütenentwicklung

- Kalium: fördert die Blütenbildung und macht die Pflanze widerstandsfähiger gegen Frost

- Spurenelemente: für verschiedene Stoffwechselprozesse

Wann und wie oft düngen?

Der ideale Zeitpunkt für die Düngung ist das Frühjahr, kurz nach der Aussaat oder dem Auspflanzen. In den meisten Fällen reicht eine einmalige Gabe zu Beginn der Wachstumsperiode völlig aus. Bei sehr sandigen oder nährstoffarmen Böden könnte eine zweite, leichte Düngung etwa sechs Wochen später sinnvoll sein.

Welche Düngemittel eignen sich?

Für die Kapuzinerkresse kommen sowohl organische als auch mineralische Dünger in Frage. Ich persönlich bevorzuge organische Dünger, da sie langsam und gleichmäßig Nährstoffe abgeben und nebenbei die Bodenstruktur verbessern.

Besonders gut geeignet sind:

- Kompost: verbessert die Bodenstruktur und liefert alle wichtigen Nährstoffe

- Hornspäne: geben langsam Stickstoff ab

- Knochenmehl: reich an Phosphor, unterstützt die Blütenbildung

Falls Sie zu mineralischen Düngern greifen, achten Sie auf eine ausgewogene NPK-Zusammensetzung. Der Stickstoffanteil sollte dabei nicht zu hoch sein. Ein Dünger mit einem Verhältnis von etwa 5-10-10 dürfte gut passen.

Vorsicht bei der Düngung

Bei der Düngung der Kapuzinerkresse sollten Sie einige wichtige Punkte im Hinterkopf behalten:

- Überdüngung vermeiden: Zu viel des Guten führt zu übermäßigem Blattwachstum und weniger Blüten

- Nicht direkt an die Pflanze düngen: Verteilen Sie den Dünger gleichmäßig um die Pflanze herum

- Nach dem Düngen gießen: So werden die Nährstoffe besser im Boden verteilt

- Bei Topfpflanzen vorsichtig sein: Hier reichen wirklich nur sehr geringe Mengen Dünger

Mit der richtigen Düngung unterstützen Sie das Wachstum und die Blütenpracht Ihrer Kapuzinerkresse, ohne die Pflanze zu überfordern. In meinem Garten hat sich eine zurückhaltende Düngung bewährt - die Pflanzen danken es mit einer üppigen Blütenfülle.

Krankheiten und Schädlinge bei der Kapuzinerkresse

Auch wenn die Kapuzinerkresse als recht robust gilt, kann sie von einigen Krankheiten und Schädlingen heimgesucht werden. Ein wachsames Auge und schnelles Handeln helfen, Ihre Pflanzen gesund zu erhalten.

Häufige Krankheiten und ihre Anzeichen

Zu den Krankheiten, die der Kapuzinerkresse zusetzen können, gehören:

- Echter Mehltau: zeigt sich als weißer, mehlartiger Belag auf Blättern und Stängeln

- Falscher Mehltau: äußert sich durch gelbliche Flecken auf der Blattoberseite und einen grau-violetten Pilzrasen auf der Unterseite

- Blattfleckenkrankheit: braune Flecken auf den Blättern, die sich ausbreiten und zum Absterben der Blätter führen können

Typische Schädlinge

Die Kapuzinerkresse kann von verschiedenen Schädlingen befallen werden:

- Blattläuse: kleine, grüne oder schwarze Insekten, die sich von Pflanzensäften ernähren

- Raupen: verschiedene Schmetterlingsraupen können die Blätter anknabbern

- Schnecken: fressen vor allem an jungen Pflanzen und hinterlassen ihre typischen Schleimspuren

Vorbeugende Maßnahmen

Um Krankheiten und Schädlingsbefall vorzubeugen, können Sie folgende Schritte unternehmen:

- Standortwahl: Ein sonniger, luftiger Standort ist ideal

- Pflanzabstand: Nicht zu eng pflanzen, damit die Luft gut zirkulieren kann

- Gießen: Vermeiden Sie möglichst, die Blätter beim Gießen zu benetzen

- Mulchen: Eine Mulchschicht kann Schnecken auf Abstand halten

- Mischkultur: Kapuzinerkresse neben Knoblauch oder Zwiebeln zu pflanzen, kann Schädlinge abschrecken

Biologische und chemische Bekämpfungsmethoden

Sollte es trotz Vorbeugung zu einem Befall kommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Bekämpfung:

Biologische Methoden:

- Nützlinge fördern: Marienkäfer und Schwebfliegen sind wahre Blattlaus-Vertilger

- Pflanzenjauchen: Brennnesseljauche oder Schachtelhalmbrühe können die Pflanze stärken

- Kräuterauszüge: Knoblauch- oder Zwiebelsud hilft manchmal gegen Pilzkrankheiten

Chemische Methoden sollten wirklich nur als letzte Option in Betracht gezogen werden:

- Biologische Pflanzenschutzmittel: z.B. auf Basis von Neem-Öl gegen Schädlinge

- Fungizide: Bei hartnäckigem Pilzbefall, aber bitte immer die Anwendungshinweise genau beachten

Beobachten Sie Ihre Kapuzinerkresse regelmäßig, um Probleme frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln. Mit der richtigen Pflege und rechtzeitigen Maßnahmen können Sie sich an gesunden, blühenden Pflanzen erfreuen. In meinem Garten habe ich festgestellt, dass eine gute Vorbeugung oft schon ausreicht, um die Kapuzinerkresse gesund zu erhalten.

Ernte und Verwendung der Kapuzinerkresse

Die Kapuzinerkresse ist weit mehr als nur ein hübscher Farbtupfer im Garten - sie ist ein wahres kulinarisches Juwel. Mit der richtigen Erntetechnik und ein paar kreativen Ideen können Sie diese vielseitige Pflanze optimal nutzen.

Der richtige Erntezeitpunkt

Bei der Kapuzinerkresse lässt sich fast alles verwerten: Blüten, Blätter und sogar die unreifen Samenkapseln. Die Blüten entfalten ihr volles Aroma, wenn sie gerade aufgeblüht sind. Junge, zarte Blätter schmecken am besten und können von Frühjahr bis Herbst gepflückt werden. Die grünen Samenkapseln eignen sich hervorragend zum Einlegen und sollten geerntet werden, solange sie noch weich sind.

Erntetechnik für optimale Qualität

Um die Pflanze zu schonen, zupfen Sie Blüten und Blätter am besten vorsichtig ab. Für die Samenkapseln empfehle ich eine saubere Schere. Ein Tipp aus eigener Erfahrung: Ernten Sie morgens, wenn die Pflanzen noch taufrisch sind - so bleiben Aroma und Vitamine bestens erhalten.

Kulinarische Verwendungsmöglichkeiten

Die Kapuzinerkresse ist ein wahres Multitalent in der Küche:

- Blüten: Ein Hingucker auf Salaten, Desserts oder in sommerlichen Getränken

- Blätter: Roh in Salaten oder als würzige Zutat in selbstgemachtem Kräuterquark

- Samenkapseln: Eingelegt ein köstlicher 'Kapern-Ersatz'

Der leicht pfeffrige Geschmack verleiht vielen Gerichten das gewisse Etwas. In meinem Garten habe ich letztes Jahr eine besonders üppige Ernte gehabt und experimentiere seitdem gerne mit gehackten Blättern in Kräuterbutter - ein Genuss, den Sie unbedingt auf frischem Brot probieren sollten!

Konservierung und Lagerung

Frisch Geerntetes hält sich im Kühlschrank einige Tage. Für eine längere Haltbarkeit gibt es ein paar clevere Methoden:

- Trocknen der Blüten für aromatische Tees oder Gewürzmischungen

- Einfrieren von Blüten in Eiswürfeln - ein Hingucker in sommerlichen Getränken

- Einlegen der Samenkapseln in Essig oder Salz

So können Sie die Aromen der Kapuzinerkresse auch außerhalb der Saison genießen - ein kleiner Vorgeschmack auf den nächsten Sommer.

Kapuzinerkresse in der Mischkultur

Die Kapuzinerkresse ist nicht nur für sich genommen eine Bereicherung, sondern auch ein wertvoller Partner in der Mischkultur. Sie bringt Leben und Farbe ins Beet und hat noch dazu einige nützliche Eigenschaften.

Geeignete Partnerpflanzen

Besonders gut harmoniert die Kapuzinerkresse mit:

- Tomaten und Gurken: Sie hält lästige Blattläuse fern

- Kohl: Ein natürlicher Schutz vor Erdflöhen und Kohlweißlingen

- Obstbäume: Als Bodendecker verbessert sie die Bodenqualität

Vorsicht ist allerdings geboten bei starkwüchsigen Kletterpflanzen wie Bohnen oder Erbsen - die Kapuzinerkresse könnte diese im Eifer des Gefechts überwuchern.

Vorteile der Mischkultur mit Kapuzinerkresse

Die Kapuzinerkresse bringt einige Pluspunkte in die Mischkultur ein:

- Natürliche Schädlingsabwehr durch ihren intensiven Duft

- Bodenverbesserung dank tiefreichender Wurzeln

- Anlockung von fleißigen Bestäubern wie Bienen und Hummeln

- Unterdrückung von Unkraut als flächiger Bodendecker

In meinem eigenen Garten habe ich beobachtet, dass Gemüsebeete mit Kapuzinerkresse deutlich weniger von Schädlingen heimgesucht werden - ein echter Gewinn für jeden Hobbygärtner.

Planung und Umsetzung im Garten

Bei der Planung einer Mischkultur mit Kapuzinerkresse sollten Sie ein paar Dinge beachten:

- Platzieren Sie die Kapuzinerkresse am Rand von Beeten oder zwischen Gemüsereihen

- Denken Sie an den Platzbedarf der ausladenden Pflanze

- Säen oder pflanzen Sie die Kapuzinerkresse nach den Eisheiligen

- Kombinieren Sie verschiedene Sorten für einen bunten Garten

Eine gut durchdachte Mischkultur mit Kapuzinerkresse kann nicht nur die Erträge im Gemüsegarten steigern, sondern sorgt gleichzeitig für ein attraktives Erscheinungsbild - zwei Fliegen mit einer Klappe, sozusagen.

Ein Garten voller Farbe und Nutzen

Die Kapuzinerkresse ist weit mehr als nur eine hübsche Zierpflanze. Mit der richtigen Pflege und Nutzung wird sie zu einem wertvollen Bestandteil jedes Gartens. Von der Aussaat bis zur Ernte bietet sie vielfältige Möglichkeiten für Gärtner und Feinschmecker gleichermaßen.

Hier noch einmal die wichtigsten Pflegetipps zusammengefasst:

- Wählen Sie einen sonnigen bis halbschattigen Standort

- Sorgen Sie für durchlässigen, nährstoffarmen Boden

- Gießen Sie regelmäßig, aber vermeiden Sie Staunässe

- Ernten Sie kontinuierlich für eine längere Blütezeit

- Nutzen Sie die Kapuzinerkresse in der Mischkultur

Der Mehrwert der Kapuzinerkresse im Garten ist beachtlich. Sie ist nicht nur eine Bereicherung für Auge und Gaumen, sondern auch ein natürlicher Helfer bei der Schädlingsbekämpfung und Bodenverbesserung. Ihre vielseitige Verwendbarkeit in der Küche macht sie zu einer echten Bereicherung für jeden Hobbygärtner und Selbstversorger.

Mit etwas Kreativität und den richtigen Partnerpflanzen wird die Kapuzinerkresse zu einem wichtigen Element in jedem naturnahen Garten. Probieren Sie es aus - Ihr Garten und Ihre Küche werden es Ihnen danken! Ich für meinen Teil kann mir meinen Garten ohne diese farbenfrohe und nützliche Pflanze gar nicht mehr vorstellen.