Kapuzinerkresse: Ein faszinierender Bioindikator für Ihren Garten

Die Kapuzinerkresse ist weit mehr als nur ein hübscher Blickfang. Sie fungiert als natürlicher Indikator für die Bodenbeschaffenheit und bereichert den Garten auf vielfältige Weise.

Wichtige Erkenntnisse zur Kapuzinerkresse

- Natürlicher Indikator für Bodenqualität

- Vielseitig einsetzbar in Mischkulturen

- Essbare Blüten und Blätter

- Einfacher Anbau und Pflege

- Fördert die Gartengesundheit

Was verbirgt sich hinter der Kapuzinerkresse?

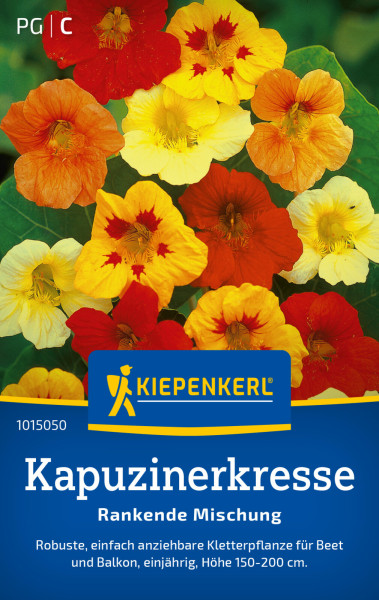

Die Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus) ist eine farbenfrohe Kletterpflanze südamerikanischen Ursprungs. Mit ihren leuchtenden Blüten in Gelb, Orange und Rot zieht sie nicht nur die Blicke auf sich, sondern erweist sich auch als nützliche Helferin für Gärtner.

Ihre Rolle als Bioindikator

Als Bioindikator liefert die Kapuzinerkresse wertvolle Hinweise auf die Bodenbeschaffenheit. Ihr Wachstum und ihre Blütenbildung verraten eine Menge über den Zustand des Bodens, in dem sie gedeiht. Diese Eigenschaft macht sie zu einem natürlichen Messinstrument für uns Hobbygärtner.

Ein Blick in die Geschichte

Im 16. Jahrhundert brachten spanische Eroberer die Kapuzinerkresse nach Europa. Zunächst als exotische Zierpflanze geschätzt, erkannte man bald ihre vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Heute schmückt sie zahlreiche Gärten und erfreut sich wachsender Beliebtheit in der naturnahen Gartengestaltung.

Die Kapuzinerkresse als Bioindikator

Was verstehen wir unter einem Bioindikator?

Ein Bioindikator ist ein Lebewesen, das durch sein Vorkommen oder Verhalten Rückschlüsse auf Umweltbedingungen ermöglicht. Die Kapuzinerkresse erfüllt diese Rolle im Garten hervorragend, indem sie auf verschiedene Bodenparameter reagiert.

Wie reagiert sie auf die Bodenqualität?

Die Kapuzinerkresse zeigt deutlich, wie es um die Qualität des Bodens bestellt ist:

- Üppiges Wachstum und viele Blüten deuten auf einen nährstoffreichen Boden hin.

- Kümmerlicher Wuchs könnte ein Zeichen für Nährstoffmangel oder schlechte Bodenstruktur sein.

- Gelbliche Blätter weisen häufig auf einen Eisenmangel im Boden hin.

Was verraten uns Wachstum und Blütenbildung?

Das Erscheinungsbild der Kapuzinerkresse gibt Aufschluss über verschiedene Bodeneigenschaften:

- Starkes Blattwerk bei wenig Blüten deutet möglicherweise auf zu viel Stickstoff hin.

- Viele kleine Blüten bei schwachem Wuchs könnten ein Zeichen für Phosphormangel sein.

- Gesunde Pflanzen mit vielen großen Blüten zeigen in der Regel einen ausgewogenen Nährstoffhaushalt an.

Wie beeinflussen Bodeneigenschaften die Kapuzinerkresse?

Der pH-Wert des Bodens

Der pH-Wert spielt eine entscheidende Rolle für das Wachstum der Kapuzinerkresse:

- Optimaler pH-Bereich: 6,1 bis 7,8

- Bei zu saurem Boden (pH < 6) kann es zu Wachstumsstörungen kommen.

- In alkalischen Böden (pH > 7,8) können Nährstoffe möglicherweise schlechter aufgenommen werden.

In meinem eigenen Garten habe ich beobachtet, dass Kapuzinerkresse in leicht saurem Boden besonders gut gedeiht und kräftige Farben entwickelt.

Die Verfügbarkeit von Nährstoffen

Die Kapuzinerkresse reagiert empfindlich auf die Verfügbarkeit von Nährstoffen:

- Stickstoff fördert das Blattwachstum.

- Phosphor ist wichtig für die Blütenbildung.

- Kalium stärkt die Widerstandsfähigkeit der Pflanze.

Ein ausgewogenes Nährstoffangebot führt zu gesunden, blühfreudigen Pflanzen. Überdüngung sollten wir vermeiden, da die Kapuzinerkresse dann zwar üppig wächst, aber weniger Blüten bildet.

Bodenstruktur und Drainage

Die Bodenstruktur beeinflusst das Wachstum der Kapuzinerkresse erheblich:

- Lockerer, durchlässiger Boden wird bevorzugt.

- Staunässe führt zu Wurzelfäule und sollte vermieden werden.

- Schwere, verdichtete Böden hemmen das Wachstum.

Eine gute Drainage ist entscheidend für gesunde Pflanzen. In meinem Garten habe ich festgestellt, dass Kapuzinerkresse in Bereichen mit verbesserter Bodenstruktur deutlich besser wächst. Das Einarbeiten von Kompost hat sich dabei als sehr hilfreich erwiesen.

Anbau und Pflege von Kapuzinerkresse

Für einen erfolgreichen Anbau der Kapuzinerkresse ist die Wahl des richtigen Standorts entscheidend. Diese anpassungsfähige Pflanze gedeiht am besten an sonnigen bis halbschattigen Plätzen mit eher nährstoffarmem, gut drainiertem Boden. Interessanterweise führt ein zu nährstoffreicher Boden zwar zu üppigem Blattwachstum, kann aber die Blütenbildung beeinträchtigen.

Aussaat und Pflanzung

Es gibt zwei Möglichkeiten, Kapuzinerkresse in Ihrem Garten zu etablieren:

Direkte Aussaat im Freiland

Wenn die Frostgefahr vorüber ist, meist ab Mitte Mai, können Sie die Samen direkt ins Beet säen. Drücken Sie sie etwa 2 cm tief in die Erde und halten Sie einen Abstand von 20-30 cm zwischen den Pflanzen ein. In der Regel zeigen sich die ersten Keimlinge nach 10-14 Tagen.

Vorkultur und Auspflanzung

Für einen Vorsprung in der Saison empfiehlt sich eine Vorkultur ab April in Töpfen. Verwenden Sie dafür torffreie Anzuchterde und sorgen Sie für gleichmäßige Feuchtigkeit. Nach den Eisheiligen können Sie die vorgezogenen Pflanzen ins Freie setzen.

Pflegemaßnahmen

Kapuzinerkresse ist recht pflegeleicht, dennoch gibt es einige Punkte zu beachten:

Bewässerung

Obwohl Kapuzinerkresse Trockenheit recht gut verträgt, sollten Sie in längeren Dürreperioden gießen. Vermeiden Sie jedoch Staunässe, da dies zu Fäulnis führen kann.

Düngung

In den meisten Fällen kommt Kapuzinerkresse ohne zusätzliche Düngung aus. Übermäßige Nährstoffzufuhr fördert das Blattwachstum auf Kosten der Blütenbildung. Bei sehr mageren Böden kann eine leichte Kompostgabe im Frühjahr förderlich sein.

Unkrautbekämpfung

Regelmäßiges Jäten, besonders in der Anfangsphase, unterstützt die Etablierung der Kapuzinerkresse. Sobald die Pflanzen größer sind, unterdrücken sie Unkraut meist von selbst.

Kapuzinerkresse in der Mischkultur

Kapuzinerkresse erweist sich als vielseitiger Partner in der Mischkultur und bietet zahlreiche Vorteile für andere Pflanzen im Garten.

Geeignete Partnerpflanzen

Besonders gut harmoniert Kapuzinerkresse als Begleitpflanze mit:

- Tomaten

- Gurken

- Kohl

- Obstbäumen

- Rosen

Diese Pflanzen profitieren von der abschreckenden Wirkung der Kapuzinerkresse auf verschiedene Schädlinge.

Vorteile für andere Kulturen

In der Mischkultur bietet Kapuzinerkresse mehrere positive Effekte:

- Bodenverbesserung: Ihre Wurzeln lockern den Boden auf.

- Bodendecker: Sie unterdrückt Unkraut und hält den Boden feucht.

- Nützlingsförderung: Die Blüten locken bestäubende Insekten an.

- Optische Aufwertung: Ihre bunten Blüten verschönern den Gemüsegarten.

Natürliche Schädlingsabwehr

Eine faszinierende Eigenschaft der Kapuzinerkresse ist ihre Fähigkeit, Schädlinge abzuwehren. Sie produziert Senföle, die für viele Schädlinge unangenehm sind. Besonders effektiv zeigt sie sich gegen:

- Blattläuse

- Weiße Fliegen

- Kohlweißlinge

- Ameisen

Interessanterweise zieht Kapuzinerkresse Blattläuse sogar an, hält sie aber von anderen Pflanzen fern. Sie fungiert somit als eine Art 'Opferpflanze' und schützt wertvolle Nutzpflanzen.

In meinem eigenen Garten konnte ich beobachten, wie Kapuzinerkresse, neben Tomaten gepflanzt, die Blattlausplage deutlich reduzierte. Es war erstaunlich zu sehen, wie die Läuse die Kapuzinerkresse regelrecht 'belagerten', während meine Tomaten völlig unbehelligt blieben.

Mit ihren vielfältigen Eigenschaften erweist sich die Kapuzinerkresse nicht nur als hübscher Blickfang, sondern auch als wertvoller Helfer für Hobbygärtner. Sie verbindet Nützliches mit Schönem und bereichert jeden Garten auf ihre ganz eigene Weise.

Kapuzinerkresse: Vom Garten in die Küche und darüber hinaus

Diese vielseitige Pflanze ist weit mehr als nur ein hübscher Gartenschmuck. Fast jeder Teil der Kapuzinerkresse lässt sich in der Küche verwenden und bietet spannende Möglichkeiten für kulinarische Entdeckungsreisen.

Essbare Teile der Kapuzinerkresse

Blüten

Die leuchtenden Blüten sind nicht nur ein Blickfang im Garten, sondern verleihen auch Gerichten einen besonderen Pfiff. Ihr leicht pfeffriger Geschmack macht sie zu einer interessanten Zutat für Salate, Suppen oder sogar Desserts. Ich liebe es, sie über einen sommerlichen Blattsalat zu streuen – das Auge isst schließlich mit!

Blätter

Die Blätter erinnern geschmacklich an Kresse und lassen sich vielseitig einsetzen. Ob roh im Salat, als würzige Note im Pesto oder als Belag fürs Sandwich – besonders die jungen, zarten Blätter sind ein Genuss. Je älter die Blätter, desto intensiver wird ihr Geschmack.

Samen

Wer hätte gedacht, dass sich die unreifen, grünen Samenkapseln wie Kapern einlegen lassen? Sie entwickeln einen würzig-scharfen Geschmack und sind eine spannende heimische Alternative zu herkömmlichen Kapern.

Ideen für die Küche

Die Kapuzinerkresse lädt zum Experimentieren ein. Hier ein paar Anregungen:

- Blütenbutter: Fein gehackte Blüten unter weiche Butter mischen – perfekt zu Gegrilltem oder aufs Brot.

- Kapuzinerkresse-Pesto: Blätter mit Olivenöl, Pinienkernen und Parmesan pürieren für eine würzige Pastasauce.

- Blütensalz: Getrocknete Blüten mit Meersalz vermischen – ein hübsches und schmackhaftes Gewürz.

- Erfrischender Tee: Frische oder getrocknete Blätter mit heißem Wasser übergießen.

In meinem Garten gedeiht die Kapuzinerkresse besonders gut zwischen Tomaten und Gurken. Diese Kombination scheint allen Pflanzen zu gefallen und sorgt für eine bunte Vielfalt im Beet.

Gesundheitliche Aspekte

Neben ihrem kulinarischen Wert wird der Kapuzinerkresse auch eine gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt. Reich an Vitamin C und Senfölen, könnte sie antibakteriell wirken. In der Volksmedizin findet sie bei Erkältungen und Harnwegsinfekten Anwendung. Wichtig zu betonen ist jedoch, dass vor einer medizinischen Nutzung immer ärztlicher Rat eingeholt werden sollte.

Ein Farbenspiel im Garten

Die Kapuzinerkresse ist nicht nur nützlich, sondern auch ein wahrer Blickfang. Ihre leuchtenden Blüten und saftigen grünen Blätter machen sie zu einem beliebten Gestaltungselement.

Vielfalt der Farben und Sorten

Von strahlendem Gelb über Orange bis hin zu kräftigem Rot reicht die Farbpalette. Es gibt sogar Sorten mit cremefarbenen oder fast schwarzen Blüten. Einige Favoriten sind:

- 'Jewel Mix': Eine fröhliche Mischung aus gelben, orangefarbenen und roten Blüten.

- 'Alaska': Mit hübsch panaschierten Blättern und kontrastreich gefärbten Blüten.

- 'Black Velvet': Die dunkelroten, fast schwarzen Blüten wirken besonders edel.

Kreative Gestaltungsideen

Die Kapuzinerkresse lässt sich vielseitig im Garten einsetzen:

- Als Unterpflanzung für Hochstämmchen oder Rosen

- In Hanging Baskets oder Balkonkästen für einen üppigen Blütenvorhang

- Als natürlicher Sichtschutz an Zäunen oder Spalieren

- In Kombination mit anderen Kräutern in einem essbaren Blumenbeet

In meinem Garten verwende ich die Kapuzinerkresse gerne als Rankhilfe für Erbsen. Das Ergebnis ist nicht nur praktisch, sondern auch optisch sehr ansprechend.

Bodendecker oder Kletterpflanze?

Je nach Sorte und Standort lässt sich die Kapuzinerkresse unterschiedlich einsetzen:

Als Bodendecker: Niedrig wachsende Sorten eignen sich hervorragend, um kahle Stellen zu bedecken. Sie breiten sich schnell aus und unterdrücken Unkraut auf natürliche Weise.

Als Kletterpflanze: Rankende Sorten können an Zäunen, Gittern oder speziellen Rankhilfen hochgezogen werden. So entstehen in kurzer Zeit grüne Wände oder blühende Torbögen.

Beim Einsatz als Kletterpflanze kann es hilfreich sein, der Kapuzinerkresse anfangs beim Ranken zu helfen. Sobald sie den richtigen Weg gefunden hat, wächst sie meist von alleine weiter.

Die Kapuzinerkresse ist zweifellos eine Bereicherung für jeden Garten. Pflegeleicht, nützlich und schön anzusehen, hat diese vielseitige Pflanze in jedem Garten einen Platz verdient – sei es als essbarer Farbtupfer im Gemüsebeet oder als blühende Dekoration.

Herausforderungen und Lösungen beim Anbau der Kapuzinerkresse

Wie bei jeder Pflanze können auch beim Anbau von Kapuzinerkresse Probleme auftreten. Hier ein Überblick über einige häufige Schwierigkeiten und mögliche Lösungsansätze:

Schädlinge und Krankheiten im Visier

Blattläuse und Raupen zählen zu den Hauptschädlingen der Kapuzinerkresse. Bei Blattläusen hat sich in meinem Garten ein kräftiger Wasserstrahl als erste Maßnahme bewährt. Für hartnäckigere Fälle setze ich auf natürliche Verbündete wie Marienkäfer oder selbst angesetzte Pflanzenjauchen. Raupen lassen sich am besten per Hand absammeln - eine Beschäftigung, die besonders Kinder oft mit Begeisterung übernehmen.

Mehltau kann bei feuchter Witterung zum Problem werden. Hier ist eine gute Durchlüftung der Pflanzen entscheidend. Befallene Blätter entferne ich konsequent. Als vorbeugende Maßnahme hat sich in meinem Garten das Spritzen mit Schachtelhalmbrühe bewährt.

Wenn das Wetter nicht mitspielt

Zu viel Nässe führt leicht zu Fäulnis an Stängeln und Wurzeln. Daher ist es wichtig, auf gute Drainage zu achten und Staunässe zu vermeiden. Andererseits reagiert die Kapuzinerkresse auch empfindlich auf Trockenheit und welkt schnell. Regelmäßiges Gießen und Mulchen können hier Abhilfe schaffen.

An besonders heißen Tagen habe ich festgestellt, dass starke Sonneneinstrahlung zu Blattverbrennungen führen kann. Ein leichter Schattenschutz kann in solchen Fällen hilfreich sein.

Die Kapuzinerkresse im Winter

In milderen Regionen können robuste Sorten durchaus im Freien überwintern. Dazu schneide ich die Pflanzen zurück und decke sie mit Laub oder Reisig ab. In raueren Gegenden empfiehlt sich eine Überwinterung im Haus. Hierfür ziehe ich Stecklinge und überwintere sie frostfrei bei 5-10°C.

Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Bioindikation

Die Rolle der Kapuzinerkresse als Bioindikator wird in der Forschung zunehmend untersucht. Einige interessante Ergebnisse:

Neue Einblicke aus der Forschung

Eine Studie der Universität Hohenheim deutet darauf hin, dass Kapuzinerkresse empfindlich auf Schwermetalle im Boden reagiert. Bei erhöhten Werten zeigten sich Wachstumsstörungen und Blattverfärbungen.

Forscher der TU München fanden Hinweise darauf, dass die Blütenfarbe möglicherweise Rückschlüsse auf den pH-Wert des Bodens zulässt. Tendenziell schien die Rotfärbung umso intensiver, je saurer der Boden war.

Zukunftsperspektiven

Experten sehen Potential für den Einsatz von Kapuzinerkresse zur Bodenanalyse. In Entwicklungsländern könnte sie eventuell eine kostengünstige Alternative zu aufwendigen Labortests darstellen.

Auch für die Phytosanierung, also die Reinigung belasteter Böden mittels Pflanzen, wird die Kapuzinerkresse erforscht. Es gibt Anzeichen dafür, dass sie in der Lage sein könnte, bestimmte Schadstoffe aus dem Boden aufzunehmen und zu binden.

Ein faszinierendes Multitalent für den Garten

Die Kapuzinerkresse erweist sich als wahres Multitalent im Garten. Als natürlicher Bioindikator gibt sie uns wertvolle Hinweise zur Bodenbeschaffenheit. Gleichzeitig bereichert sie mit ihren essbaren Blüten und Blättern unseren Speiseplan und lockt als Trachtpflanze nützliche Insekten an.

Für uns Hobbygärtner lohnt es sich, verschiedene Sorten auszuprobieren und deren Wachstum genau zu beobachten. So können wir interessante Rückschlüsse auf die Qualität unseres Gartenbodens ziehen. Bodenkundler könnten die Kapuzinerkresse möglicherweise als ergänzendes Werkzeug zur Bodenanalyse nutzen.

Mit all ihren vielfältigen Eigenschaften hat die Kapuzinerkresse zweifellos einen Platz in jedem Garten verdient - sei es als Indikatorpflanze, Küchenkraut oder einfach als farbenfroher Blickfang. Ich kann nur empfehlen, es selbst auszuprobieren und die Vielseitigkeit dieses faszinierenden Gewächses zu entdecken!