Blumenmischungen für trockene Standorte: Ein Garten voller Farbe trotz Wassermangel

Gärtnern in trockenen Gebieten kann herausfordernd sein, bietet aber auch spannende Möglichkeiten für kreative Gestaltung.

Das Wichtigste auf einen Blick: Trockenresistente Blütenpracht

- Trockenstandorte zeichnen sich durch geringe Niederschläge und hohe Verdunstung aus

- Pflanzen müssen sich an Wassermangel und intensive Sonneneinstrahlung anpassen

- Blumenmischungen für Trockenstandorte sind pflegeleicht und ökologisch wertvoll

- Trockenheitsresistente Pflanzen haben spezielle Anpassungen wie kleine Blätter oder tiefe Wurzeln

- Beliebte Arten sind Lavendel, Salbei, Mohn und Königskerze

Was macht einen Standort trocken?

Trockenstandorte sind Bereiche, in denen Pflanzen nur begrenzt Wasser zur Verfügung steht. Typischerweise zeichnen sich solche Standorte durch geringe Niederschläge, hohe Verdunstung und oft sandige oder steinige Böden aus. In Deutschland finden wir solche Bedingungen beispielsweise in Teilen Brandenburgs oder der Rhein-Main-Region. Aber auch sonnige Hanglagen oder Dachgärten können echte Trockenstandorte sein.

Herausforderungen für Pflanzen in trockenen Gebieten

Pflanzen an Trockenstandorten müssen mit einigen Widrigkeiten zurechtkommen. Der offensichtlichste Stressfaktor ist natürlich der Wassermangel. Doch damit nicht genug: Intensive Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen und nährstoffarme Böden setzen den grünen Bewohnern zusätzlich zu. Oft schwanken die Temperaturen zwischen Tag und Nacht stark, was eine weitere Belastung darstellt.

Warum Blumenmischungen für Trockenstandorte eine gute Wahl sind

Trotz dieser Herausforderungen bieten Blumenmischungen für Trockenstandorte viele Vorteile:

- Pflegeleicht: Die robusten Pflanzen kommen mit wenig Wasser aus und müssen kaum gegossen werden.

- Langlebig: Viele Arten sind mehrjährig und kommen Jahr für Jahr wieder.

- Ökologisch wertvoll: Trockenheitsresistente Blumen bieten Nahrung für Insekten und andere Tiere.

- Farbenfroh: Auch mit wenig Wasser lässt sich ein bunter Garten gestalten.

- Klimaangepasst: In Zeiten des Klimawandels sind diese Mischungen zukunftssicher.

Wie trotzen Pflanzen der Trockenheit?

Trockenheitsresistente Pflanzen haben im Laufe der Evolution faszinierende Anpassungen entwickelt. Diese lassen sich grob in drei Kategorien einteilen:

Äußerliche Anpassungen: Kleine Blätter und mehr

Viele trockenheitsresistente Pflanzen fallen durch ihre besonderen Blätter auf. Oft sind diese klein, dick oder ledrig. Dadurch wird die Verdunstungsfläche minimiert. Manche Arten wie der Lavendel haben silbrige oder behaarte Blätter. Diese reflektieren das Sonnenlicht und halten eine kühlende Luftschicht. Einige Pflanzen rollen ihre Blätter bei Trockenheit ein oder lassen sie abfallen, um Wasser zu sparen.

Innere Anpassungen: Clevere Stoffwechseltricks

Nicht alle Anpassungen sind mit bloßem Auge sichtbar. Manche Pflanzen, wie die Dickblattgewächse, nutzen den sogenannten CAM-Stoffwechsel. Dabei öffnen sie ihre Spaltöffnungen nachts, wenn es kühler ist, und speichern das aufgenommene CO2. Tagsüber bleiben die Spaltöffnungen geschlossen, um Wasserverlust zu vermeiden. Andere Pflanzen produzieren spezielle Proteine oder Zucker, die ihre Zellen vor Austrocknung schützen.

Wurzelsysteme: Tief verwurzelt oder weit verzweigt

Die Wurzeln spielen eine entscheidende Rolle bei der Wasserversorgung. Manche Arten, wie die Königskerze, bilden sehr tiefe Pfahlwurzeln, um an Wasserreserven in tieferen Bodenschichten zu gelangen. Andere, wie viele Gräser, haben ein weit verzweigtes, flaches Wurzelsystem, das effizient jeden Regentropfen aufnimmt.

Welche Blumen eignen sich für trockene Standorte?

Es gibt eine Vielzahl von Blumen, die sich für Trockenstandorte eignen. Hier eine Auswahl beliebter Arten:

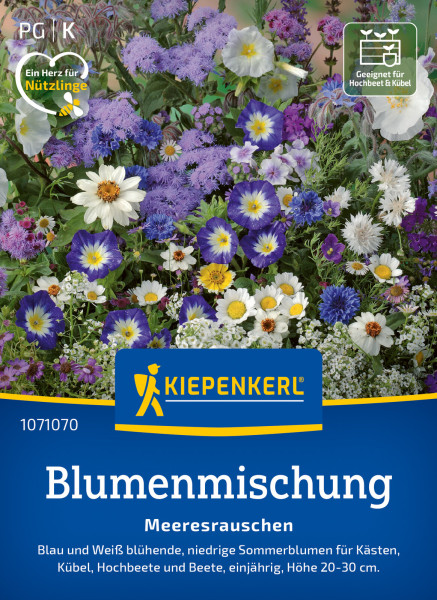

Einjährige Blumen: Schnelle Farbtupfer

Einjährige Blumen keimen, blühen und bilden Samen innerhalb einer Vegetationsperiode. Sie sind ideal, um schnell Farbe in den Garten zu bringen. Beliebte Arten sind:

- Kornblume (Centaurea cyanus): Ihre leuchtend blauen Blüten sind ein Blickfang und locken Schmetterlinge an.

- Mohn (Papaver rhoeas): Der leuchtend rote Klatschmohn ist nicht nur schön, sondern auch ökologisch wertvoll.

- Ringelblume (Calendula officinalis): Ihre orangefarbenen Blüten blühen oft bis in den Herbst hinein.

Zweijährige Blumen: Geduld wird belohnt

Zweijährige Pflanzen bilden im ersten Jahr eine Blattrosette und blühen erst im zweiten Jahr. Danach sterben sie ab. Zu den trockenheitsresistenten Vertretern gehören:

- Königskerze (Verbascum): Ihre imposanten gelben Blütenkerzen können bis zu 2 Meter hoch werden.

- Nachtkerze (Oenothera biennis): Ihre zartgelben Blüten öffnen sich abends und duften herrlich.

- Fingerhut (Digitalis): Zwar giftig, aber mit seinen röhrenförmigen Blüten ein Paradies für Hummeln.

Stauden: Dauerhafte Schönheit

Stauden sind mehrjährige krautige Pflanzen, die jedes Jahr neu austreiben. Sie bilden oft das Rückgrat einer Pflanzung. Bewährte Arten für Trockenstandorte sind:

- Lavendel (Lavandula angustifolia): Der Duft und die violetten Blüten sind unverwechselbar.

- Salbei (Salvia officinalis): Sowohl als Küchenkraut als auch als Zierpflanze wertvoll.

- Verbene (Verbena bonariensis): Ihre filigranen Blütenstände schweben wie Wolken über dem Beet.

- Fetthenne (Sedum): Sukkulente Staude mit fleischigen Blättern und attraktiven Blütenständen.

Gräser und grasartige Pflanzen: Struktur und Bewegung

Gräser verleihen einer Pflanzung Struktur und bringen durch ihre Bewegung im Wind Leben ins Beet. Trockenheitsresistente Arten sind:

- Federgras (Stipa): Seine federartigen Blütenstände tanzen im Wind.

- Schwingel (Festuca): Bildet dichte, oft blaugrüne Horste.

- Reitgras (Calamagrostis): Wächst aufrecht und bildet attraktive Blütenstände.

Mit der richtigen Auswahl und Kombination dieser Pflanzen lassen sich abwechslungsreiche und pflegeleichte Beete für Trockenstandorte gestalten. Dabei ist es wichtig, auf die individuellen Standortbedingungen zu achten und die Pflanzen entsprechend ihrer Bedürfnisse zu gruppieren.

Zusammenstellung von Blumenmischungen für Trockenstandorte

Bei der Gestaltung von Blumenmischungen für trockene Standorte geht es um mehr als nur das Überleben der Pflanzen. Es ist eine Kunst, die Ästhetik, Funktionalität und ökologische Aspekte vereint. Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen, wie Sie eine harmonische und robuste Mischung kreieren können.

Farbkombinationen und ästhetische Aspekte

Die Farbpalette für Trockenstandorte ist oft von warmen Tönen geprägt. Denken Sie an das sonnendurchflutete Mittelmeer oder die weiten Prärien – hier dominieren Gelb-, Orange- und Rottöne. Kombinieren Sie diese mit kühlen Blau- und Violetttönen für einen spannenden Kontrast. Silbrige oder graugrüne Blätter, typisch für viele trockenheitsresistente Pflanzen, bilden einen ruhigen Hintergrund.

Ein Beispiel für eine harmonische Mischung könnte sein:

- Gelber Sonnenhut (Echinacea paradoxa)

- Blaue Edeldistel (Eryngium planum)

- Orangefarbene Färberkamille (Anthemis tinctoria)

- Silberblättriger Lavendel (Lavandula angustifolia)

Blütezeiten und saisonale Abfolge

Eine gut durchdachte Mischung bietet vom Frühjahr bis in den Herbst hinein attraktive Blüten. Beginnen Sie mit früh blühenden Arten wie dem Steinkraut (Alyssum saxatile) oder der Bergsteinkresse (Iberis sempervirens). Für den Hochsommer eignen sich hitzeresistente Stauden wie Schafgarbe (Achillea) oder Goldmohn (Eschscholzia californica). Im Spätsommer und Herbst sorgen Astern und Fetthenne (Sedum) für farbenfrohe Akzente.

Denken Sie auch an Zwiebelpflanzen wie Zierlauch (Allium) oder Wildtulpen, die im Frühjahr einen zusätzlichen Farbtupfer liefern und den Rest des Jahres unauffällig bleiben.

Höhen und Strukturen in der Mischung

Eine interessante Mischung lebt von unterschiedlichen Wuchsformen und Höhen. Kombinieren Sie bodennah wachsende Polsterpflanzen wie Blaukissen (Aubrieta) mit mittelhohen Stauden wie Katzenminze (Nepeta) und höheren Strukturgebern wie dem Ruten-Haarstrang (Peucedanum ruthenicum).

Gräser wie das Lampenputzergras (Pennisetum) oder das Blaue Schillergras (Koeleria glauca) fügen der Mischung eine luftige, bewegte Komponente hinzu und sorgen auch im Winter für Struktur.

Biodiversität und ökologische Aspekte

Trockenstandorte bieten die Chance, wertvolle Lebensräume für Insekten und andere Kleintiere zu schaffen. Integrieren Sie einheimische Wildpflanzen wie die Wilde Möhre (Daucus carota) oder den Natternkopf (Echium vulgare) in Ihre Mischung. Diese sind perfekt an lokale Bedingungen angepasst und bieten heimischen Insekten Nahrung und Lebensraum.

Denken Sie auch an Samenstände: Viele Vögel freuen sich im Winter über die Samen von Disteln oder Sonnenhut. So schaffen Sie einen ganzjährig wertvollen Lebensraum.

Standortvorbereitung und Aussaat

Der Erfolg Ihrer Blumenmischung für Trockenstandorte beginnt buchstäblich von Grund auf. Eine sorgfältige Vorbereitung des Bodens und die richtige Aussaattechnik sind entscheidend.

Bodenanalyse und -vorbereitung

Zunächst sollten Sie eine Bodenanalyse durchführen. Trockenstandorte sind oft nährstoffarm und alkalisch. Ein pH-Wert zwischen 6,5 und 7,5 ist für die meisten trockenheitsresistenten Pflanzen ideal.

Lockern Sie den Boden gründlich auf, um eine gute Durchwurzelung zu ermöglichen. Schwere Böden können durch die Zugabe von Sand oder Kies verbessert werden. Verzichten Sie auf zu viel organisches Material – die meisten Trockenstandortpflanzen bevorzugen magere Böden.

Optimale Aussaatzeiten

Für viele trockenheitsresistente Pflanzen ist eine Herbstaussaat ideal. Die Samen können über Winter im Boden ruhen und keimen im Frühjahr, sobald die Bedingungen günstig sind. Alternativ können Sie im zeitigen Frühjahr säen, sobald der Boden bearbeitbar ist.

Beachten Sie, dass einige Arten eine Kälteperiode (Stratifikation) benötigen, um zu keimen. Diese können Sie entweder im Herbst aussäen oder vor der Frühjahrssaat im Kühlschrank vorbehandeln.

Saattechniken für Trockenstandorte

Bei der Aussaat für Trockenstandorte gilt: Weniger ist mehr. Säen Sie dünn aus, da die Pflanzen später mehr Platz brauchen, um ihre tiefreichenden Wurzelsysteme zu entwickeln. Eine Mischung aus feinem Sand und Samen erleichtert die gleichmäßige Verteilung.

Drücken Sie die Samen leicht an, aber decken Sie sie nur minimal mit Erde ab – viele Arten sind Lichtkeimer. Eine dünne Schicht feinen Kieses kann helfen, die Feuchtigkeit zu halten und gleichzeitig Erosion zu verhindern.

Bewässerung in der Anwuchsphase

Auch wenn es sich um trockenheitsresistente Pflanzen handelt, benötigen sie in der Keimungs- und frühen Wachstumsphase regelmäßige Feuchtigkeit. Gießen Sie anfangs täglich, aber nur leicht, um die Oberfläche feucht zu halten. Verwenden Sie eine feine Brause, um die Samen nicht wegzuspülen.

Sobald die Pflanzen etabliert sind, reduzieren Sie die Bewässerung schrittweise. Dies fördert die Entwicklung tiefer Wurzeln und macht die Pflanzen widerstandsfähiger gegen Trockenheit.

Pflege von Blumenmischungen in Trockengebieten

Die richtige Pflege Ihrer Blumenmischung für Trockenstandorte ist entscheidend für deren langfristigen Erfolg. Mit ein paar cleveren Strategien können Sie Ihren Garten auch in Dürreperioden zum Blühen bringen.

Bewässerungsstrategien

Weniger ist oft mehr, wenn es um die Bewässerung von trockenheitsresistenten Pflanzen geht. Statt häufig und oberflächlich zu gießen, bewässern Sie lieber seltener, dafür aber gründlich. Dies fördert ein tiefes Wurzelwachstum und macht die Pflanzen unabhängiger von regelmäßiger Wasserzufuhr.

Ein Trick aus meinem eigenen Garten: Ich verwende oft Ollas, traditionelle, in den Boden eingegrabene Tonkrüge. Sie geben das Wasser langsam und gezielt an die Wurzeln ab – perfekt für Trockenstandorte!

Mulchen und Bodenschutz

Mulchen ist das A und O in der Pflege von Trockenbeeten. Eine 5-10 cm dicke Mulchschicht aus Kies, Splitt oder Rindenmulch reduziert die Verdunstung erheblich und hält den Boden kühl. Achten Sie darauf, den Mulch nicht direkt an die Pflanzenstängel zu schieben, um Fäulnis zu vermeiden.

In meinem Steingarten habe ich gute Erfahrungen mit einer Mulchschicht aus hellem Kies gemacht. Sie reflektiert das Sonnenlicht und schafft ein kühleres Mikroklima für die Pflanzen.

Düngung für trockenheitsresistente Mischungen

Vorsicht bei der Düngung! Die meisten Pflanzen für Trockenstandorte sind an nährstoffarme Böden angepasst. Zu viel Dünger fördert weiches, wasserhaltiges Gewebe, das anfälliger für Trockenheit ist.

Wenn überhaupt, düngen Sie sparsam im Frühjahr mit einem langsam wirkenden, organischen Dünger. Eine Handvoll gut verrotteter Kompost pro Quadratmeter reicht oft schon aus.

Schnitt und Regeneration

Der richtige Schnitt fördert kompaktes Wachstum und verlängert die Blütezeit. Viele Stauden wie Lavendel oder Salbei profitieren von einem jährlichen Rückschnitt im Frühjahr. Entfernen Sie abgestorbene Pflanzenteile und kürzen Sie die Triebe um etwa ein Drittel.

Lassen Sie einige Samenstände stehen – sie bieten nicht nur Winterstruktur, sondern auch Nahrung für Vögel. Zudem können sich robuste Arten so selbst aussäen und Ihre Mischung natürlich ergänzen.

Ein Tipp aus der Praxis: Nach längeren Trockenperioden können einige Pflanzen struppig aussehen. Geben Sie ihnen einen sanften Rückschnitt und etwas Wasser, und Sie werden überrascht sein, wie schnell sie sich erholen und neu austreiben.

Mit diesen Pflegetipps wird Ihre Blumenmischung für Trockenstandorte nicht nur überleben, sondern regelrecht aufblühen. Genießen Sie die Farbenpracht und Vielfalt, die diese robusten Pflanzen in Ihren Garten bringen!

Gestaltungsideen mit trockenheitsresistenten Blumenmischungen

Trockenheitsresistente Blumenmischungen bieten vielfältige Möglichkeiten für die Gartengestaltung. Sie sind nicht nur praktisch, sondern auch ästhetisch ansprechend und ökologisch wertvoll. Lassen Sie uns einige spannende Gestaltungsideen näher betrachten.

Kiesgärten und Steingärten

Kies- und Steingärten sind geradezu prädestiniert für trockenheitsresistente Blumenmischungen. Hier können Sie mediterrane Pflanzen wie Lavendel, Thymian und Salbei mit Stauden wie Fetthenne oder Königskerze kombinieren. Ergänzen Sie diese Mischung mit kleinen Gräsern wie Blauschwingel oder Federgras. Der Kontrast zwischen den rauen Steinen und den zarten Blüten schafft eine besondere Atmosphäre.

Ein Tipp aus der Praxis: Verwenden Sie unterschiedlich große Steine und Kiesel, um Höhenunterschiede zu schaffen. Das sorgt für eine natürliche Optik und bietet den Pflanzen Schutz vor Wind und praller Sonne.

Dachbegrünungen

Dachbegrünungen gewinnen in Zeiten des Klimawandels immer mehr an Bedeutung. Hier sind trockenheitsresistente Blumenmischungen besonders gefragt. Pflanzen wie Sedum, Hauswurz und Mauerpfeffer eignen sich hervorragend, da sie extreme Bedingungen gut vertragen. Ergänzen Sie diese Grundbepflanzung mit robusten Wildblumen wie Schafgarbe, Karthäusernelke oder Hornklee.

Beachten Sie bei der Planung einer Dachbegrünung unbedingt die Statik des Gebäudes und die rechtlichen Vorgaben. Eine fachgerechte Abdichtung und ein angepasstes Substrat sind unerlässlich.

Straßenbegleitgrün und öffentliche Anlagen

Auch im öffentlichen Raum setzen sich trockenheitsresistente Blumenmischungen immer mehr durch. Sie sind pflegeleicht, kostengünstig und ökologisch wertvoll. Für Straßenränder und Verkehrsinseln eignen sich robuste Mischungen aus Wiesensalbei, Wegwarte, Färberkamille und Natternkopf. Diese Pflanzen trotzen nicht nur der Trockenheit, sondern auch Abgasen und Streusalz.

In Parks und auf öffentlichen Plätzen können Sie diese Mischungen um größere Stauden wie Königskerze, Brandkraut oder Purpur-Sonnenhut erweitern. So entstehen attraktive Blühflächen, die vom Frühjahr bis in den Herbst hinein Farbe in die Stadt bringen.

Naturgärten und Wildblumenwiesen

Naturgärten und Wildblumenwiesen sind nicht nur ökologische Hotspots, sondern auch wunderbare Gestaltungselemente für trockenheitsresistente Blumenmischungen. Hier können Sie heimische Wildpflanzen wie Margerite, Wiesenflockenblume, Klatschmohn und Kornblume aussäen. Ergänzen Sie diese Mischung mit Gräsern wie Zittergras oder Wiesenhafer.

Ein Praxistipp: Lassen Sie in Ihrem Naturgarten auch Totholz und Steinhaufen zu. Diese bieten Insekten und Kleintieren wichtige Rückzugsorte und tragen zur Biodiversität bei.

Ökologischer Nutzen von Trockenmischungen

Trockenheitsresistente Blumenmischungen sind nicht nur schön anzusehen, sondern haben auch einen beachtlichen ökologischen Nutzen. Lassen Sie uns die wichtigsten Aspekte genauer betrachten.

Förderung der Insektenvielfalt

Trockenheitsresistente Blumenmischungen sind wahre Insektenmagnete. Viele der verwendeten Pflanzen, wie Lavendel, Thymian oder Natternkopf, sind hervorragende Nektar- und Pollenquellen. Sie locken eine Vielzahl von Bienen, Hummeln, Schmetterlingen und anderen Insekten an.

Besonders wertvoll sind Mischungen, die eine lange Blütezeit von Frühjahr bis Herbst aufweisen. So finden Insekten auch dann noch Nahrung, wenn andere Pflanzen bereits verblüht sind. Achten Sie bei der Zusammenstellung Ihrer Mischung auf Pflanzen mit unterschiedlichen Blütezeiten und -formen, um möglichst vielen Insektenarten ein Zuhause zu bieten.

Anpassung an den Klimawandel

Der Klimawandel stellt Gärtner und Landschaftsplaner vor neue Herausforderungen. Trockenperioden und Hitzewellen werden häufiger, gleichzeitig müssen wir sorgsam mit unseren Wasserressourcen umgehen. Trockenheitsresistente Blumenmischungen sind hier eine clevere Lösung.

Diese Pflanzen haben im Laufe der Evolution Strategien entwickelt, um mit wenig Wasser auszukommen. Einige speichern Wasser in ihren Blättern oder Wurzeln, andere reduzieren ihre Verdunstung durch kleine oder behaarte Blätter. Indem wir solche Pflanzen in unseren Gärten und öffentlichen Grünflächen einsetzen, schaffen wir Ökosysteme, die mit den sich ändernden klimatischen Bedingungen besser zurechtkommen.

Reduzierung des Wasserverbrauchs

Ein großer Vorteil trockenheitsresistenter Blumenmischungen ist ihr geringer Wasserbedarf. Während herkömmliche Gärten oft intensiv bewässert werden müssen, kommen diese Pflanzen mit deutlich weniger Wasser aus. Das schont nicht nur die Ressourcen, sondern spart auch Zeit und Geld.

Ein Praxistipp: Mulchen Sie den Boden zwischen den Pflanzen mit Kies oder Rindenmulch. Das reduziert die Verdunstung zusätzlich und hält Unkraut in Schach.

Natürlicher Erosionsschutz

Viele trockenheitsresistente Pflanzen haben tiefreichende Wurzelsysteme, die den Boden festhalten und vor Erosion schützen. Dies ist besonders wertvoll an Hängen oder in Gebieten mit starken Regenfällen. Pflanzen wie Lavendel, Salbei oder bestimmte Gräser können so dazu beitragen, den Boden zu stabilisieren und Erdrutsche zu verhindern.

Darüber hinaus tragen diese Pflanzen zur Bodenverbesserung bei. Ihre Wurzeln lockern den Boden auf und fördern die Bildung von Humus. Das verbessert die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens und macht ihn fruchtbarer.

Spezielle Mischungen für verschiedene Trockenstandorte

Nicht alle trockenen Standorte sind gleich. Je nach Bodentyp und Umgebung können unterschiedliche Pflanzen gedeihen. Hier einige Vorschläge für spezielle Mischungen:

Mischungen für sandige Böden

Sandige Böden sind besonders durchlässig und speichern kaum Wasser. Hier eignen sich Pflanzen, die mit extremer Trockenheit zurechtkommen. Eine mögliche Mischung könnte enthalten:

- Kartäusernelke (Dianthus carthusianorum)

- Silbergras (Corynephorus canescens)

- Sandthymian (Thymus serpyllum)

- Sandstrohblume (Helichrysum arenarium)

- Gewöhnliches Sonnenröschen (Helianthemum nummularium)

Diese Pflanzen bilden nicht nur eine schöne Mischung, sondern stabilisieren auch den sandigen Boden mit ihren Wurzeln.

Mischungen für kalkhaltige Böden

Kalkhaltige Böden sind oft trocken und nährstoffarm. Hier gedeihen Pflanzen, die diese speziellen Bedingungen lieben. Eine geeignete Mischung könnte sein:

- Steinkraut (Alyssum montanum)

- Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris)

- Blauer Lein (Linum perenne)

- Edel-Gamander (Teucrium chamaedrys)

- Kalk-Aster (Aster amellus)

Diese Mischung bietet vom Frühjahr bis in den Herbst hinein attraktive Blüten und lockt zahlreiche Insekten an.

Mischungen für steinige Standorte

Steinige Standorte stellen besondere Herausforderungen dar. Hier braucht es Pflanzen, die in Felsspalten wurzeln und mit minimaler Erde auskommen. Eine passende Mischung könnte beinhalten:

- Blaukissen (Aubrieta x cultorum)

- Steinbrech-Arten (Saxifraga sp.)

- Mauerpfeffer (Sedum acre)

- Silberwurz (Dryas octopetala)

- Alpen-Edelweiß (Leontopodium nivale)

Diese Pflanzen bilden dichte Polster und Matten, die auch steile Hänge begrünen können.

Mischungen für urbane Trockenräume

In Städten herrschen oft besonders extreme Bedingungen: Hitze, Trockenheit und belastete Böden. Hier braucht es besonders robuste Pflanzen. Eine geeignete Mischung könnte sein:

- Schafgarbe (Achillea millefolium)

- Färberkamille (Anthemis tinctoria)

- Wilder Majoran (Origanum vulgare)

- Natternkopf (Echium vulgare)

- Kleines Habichtskraut (Hieracium pilosella)

Diese Mischung ist nicht nur robust, sondern auch attraktiv für Insekten und bringt Farbe in urbane Räume.

Bei der Auswahl der Pflanzen für Ihre spezielle Mischung sollten Sie immer die lokalen Bedingungen berücksichtigen. Beobachten Sie, welche Wildpflanzen in Ihrer Umgebung natürlich vorkommen - diese sind oft am besten an die örtlichen Verhältnisse angepasst. Experimentieren Sie ruhig ein bisschen und passen Sie Ihre Mischungen an Ihre Erfahrungen an. So entwickeln Sie im Laufe der Zeit die perfekte Mischung für Ihren Standort.

Erfolgsgeschichten: Trockengärten in der Praxis

Blühende Oasen in Deutschland

In den letzten Jahren haben sich Trockengärten in Deutschland zu wahren Vorzeigeprojekten entwickelt. Ein beeindruckendes Beispiel ist der Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim. Hier zeigt sich, wie trockenheitsresistente Blumenmischungen selbst auf kargen Böden gedeihen können. Die Besucher staunen über die Farbenpracht und Vielfalt, die sich trotz minimaler Bewässerung entfaltet.

Xeriscaping weltweit

Das Konzept des Xeriscaping, also der wassereffizienten Gartengestaltung, findet international immer mehr Anhänger. In den USA hat sich besonders der Botanische Garten von Denver hervorgetan. Hier werden eindrucksvoll die Möglichkeiten aufgezeigt, wie man mit heimischen Pflanzen attraktive und zugleich wassersparende Gärten anlegen kann. Auch in Spanien, etwa im Botanischen Garten von Barcelona, lässt sich bewundern, wie mediterrane Pflanzengemeinschaften harmonisch zusammenwirken.

Forschung für die Zukunft

Wissenschaftler weltweit arbeiten daran, noch robustere Blumenmischungen zu entwickeln. An der Universität Hohenheim läuft ein spannendes Projekt zur Erforschung von Pflanzengesellschaften, die extreme Trockenheit überstehen können. Die Erkenntnisse daraus könnten künftig helfen, unsere Gärten und öffentlichen Grünflächen besser für den Klimawandel zu wappnen.

Herausforderungen meistern: Tipps für Trockenstandorte

Wenn der Himmel die Schleusen öffnet

Auch Trockengärten können gelegentlich mit Starkregen konfrontiert werden. Um Erosion zu vermeiden, empfiehlt sich eine durchdachte Geländemodellierung. Leichte Hügel und Mulden können überschüssiges Wasser gezielt ableiten. Zudem sollten Sie auf eine gute Durchlässigkeit des Bodens achten – eine Beimischung von Sand oder feinem Kies kann Wunder wirken.

Ungebetene Gäste im Blumenmeer

Manchmal siedeln sich in Blumenmischungen unerwünschte Pflanzen an. Statt gleich zur chemischen Keule zu greifen, setzen Sie besser auf sanfte Methoden: Regelmäßiges, gezieltes Jäten hilft, die Balance zu wahren. Mulchen mit Kies oder Rindenschnitzeln erschwert zudem das Aufkommen von Wildkräutern. Bei hartnäckigen Problemen kann eine Nachsaat mit besonders konkurrenzstarken Arten der Mischung helfen, die Eindringlinge zurückzudrängen.

Neuer Schwung nach Dürrezeiten

Extreme Trockenperioden können selbst robuste Mischungen an ihre Grenzen bringen. Zur Regeneration hilft oft schon eine kurzzeitige, intensive Bewässerung. Danach sollten Sie der Natur ihren Lauf lassen – viele Arten erholen sich erstaunlich schnell. Falls einzelne Bereiche kahl bleiben, können Sie diese im Herbst oder zeitigen Frühjahr gezielt nachsäen. Wählen Sie dafür Arten, die sich in Ihrem Garten als besonders widerstandsfähig erwiesen haben.

Blick in die Zukunft: Innovative Ansätze für Trockengärten

Neue Sorten für morgen

Züchter tüfteln ständig an noch trockenheitsresistenteren Pflanzen. Besonders spannend sind Kreuzungen zwischen Wildarten und Kulturpflanzen. Sie versprechen nicht nur extreme Robustheit, sondern oft auch ungewöhnliche Blütenformen oder -farben. In den kommenden Jahren dürfen wir uns auf Neuheiten freuen, die selbst an extremsten Standorten noch prächtig gedeihen.

Smarte Technik für karge Böden

Die Digitalisierung macht auch vor Trockengärten nicht Halt. Intelligente Bewässerungssysteme, die Wetterdaten und Bodenfeuchtigkeit berücksichtigen, optimieren den Wasserverbrauch. Einige Gartenenthusiasten experimentieren sogar mit Sensoren, die die Vitalität einzelner Pflanzen überwachen und bei Bedarf gezielt Wasser oder Nährstoffe zuführen. So lässt sich der Pflegeaufwand minimieren, ohne Abstriche bei der Blütenpracht zu machen.

Grüne Inseln in einer wärmeren Welt

Angesichts des Klimawandels gewinnen Trockengärten zunehmend an Bedeutung. Sie können in Städten als kühlende Oasen fungieren und gleichzeitig den Wasserverbrauch senken. Experten sehen in ihnen ein wichtiges Instrument, um unsere Lebensräume an steigende Temperaturen und unregelmäßigere Niederschläge anzupassen. Gleichzeitig bieten sie Lebensraum für spezialisierte Tier- und Pflanzenarten und tragen so zum Erhalt der Biodiversität bei.

Ein Plädoyer für blühende Trockenlandschaften

Trockengärten sind weit mehr als eine Notlösung für karge Standorte. Sie vereinen ökologischen Nutzen mit ästhetischem Reiz und minimaler Pflege. Die Vielfalt an trockenheitsresistenten Blumenmischungen ermöglicht es jedem, seinen ganz persönlichen Traumgarten zu gestalten – ob nun auf sandigem Boden, steinigem Untergrund oder sogar auf dem Dach.

Wer sich auf das Abenteuer Trockengarten einlässt, wird mit einem Feuerwerk an Farben und Formen belohnt. Gleichzeitig leistet man einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz: Weniger Wasserbedarf, mehr Lebensraum für Insekten und eine verbesserte CO2-Bilanz sind nur einige der positiven Aspekte.

Also, warum nicht den nächsten Sommer nutzen und ein Stück Garten in eine blühende Trockenlandschaft verwandeln? Mit der richtigen Planung und ein wenig Geduld entsteht so ein pflegeleichtes Paradies, das von Jahr zu Jahr schöner wird. Lassen Sie sich von der Natur inspirieren und schaffen Sie Ihren ganz persönlichen Trockengarten – eine Oase für Mensch und Tier, die auch in Zukunft Bestand haben wird.