Kohlrabi: Ein Alleskönner für den Gemüsegarten

Kohlrabi ist ein echtes Multitalent, das in keinem Garten fehlen sollte. Seine knackige Textur und der milde Geschmack machen ihn nicht nur zu einem leckeren Snack, sondern auch zu einer wertvollen Zutat in der Küche. In meinem Garten hat er sich zu einem unverzichtbaren Begleiter entwickelt.

Kohlrabi-Anbau: Das Wichtigste im Überblick

- Sonniger Standort mit nährstoffreichem Boden

- Fruchtfolge beachten: Anbaupause von 3-4 Jahren

- Vorzucht ab Februar, Freilandaussaat ab April

- Regelmäßige Bewässerung und Düngung wichtig

- Ernte etwa 6-8 Wochen nach der Pflanzung

Kohlrabi im Garten: Mehr als nur ein Lückenfüller

Kohlrabi hat sich in den letzten Jahren zu einem regelrechten Trendgemüse entwickelt. Die knackige Knolle ist nicht nur ein Gaumenschmaus, sondern auch ein wahres Gesundheitswunder. Reich an Vitamin C und Ballaststoffen, bereichert Kohlrabi unseren Speiseplan auf vielfältige Weise.

Im Garten spielt Kohlrabi oft die Rolle des Frühgemüses. Schon ab Mai können die ersten Knollen geerntet werden, was ihn zu einem willkommenen Lückenfüller im Gemüsebeet macht. Ein weiterer Pluspunkt: Er ist relativ pflegeleicht und eignet sich daher auch für Gartenneulinge.

Fruchtfolge beim Kohlrabi-Anbau: Warum sie so wichtig ist

Die Fruchtfolge spielt beim Anbau von Kohlrabi eine entscheidende Rolle. Sie trägt dazu bei, den Boden gesund zu erhalten und Krankheiten vorzubeugen. Kohlrabi gehört zur großen Familie der Kreuzblütler, zu der auch Kohl, Radieschen und Rucola zählen. All diese Pflanzen stellen ähnliche Ansprüche an den Boden und sind leider auch für die gleichen Krankheiten anfällig.

Würde man Kohlrabi Jahr für Jahr am selben Standort anbauen, käme es zu einer Anreicherung von Schädlingen und Krankheitserregern im Boden. Das Resultat wären schwächere Pflanzen und magere Erträge. Eine durchdachte Fruchtfolge kann dieses Problem glücklicherweise vermeiden.

Fruchtfolge: Das A und O im Gemüsegarten

Was ist Fruchtfolge und wozu dient sie?

Unter Fruchtfolge versteht man die zeitliche Abfolge verschiedener Kulturen auf einer Anbaufläche. Ziel ist es, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und zu verbessern sowie Pflanzenkrankheiten und Schädlingsbefall vorzubeugen. Es ist sozusagen der natürliche Weg, unseren Gartenboden fit zu halten.

Die Vorteile einer klugen Fruchtfolge

Eine gut durchdachte Fruchtfolge bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich:

- Verbesserung der Bodenstruktur

- Steigerung der Bodenfruchtbarkeit

- Eindämmung von Krankheiten und Schädlingen

- Optimale Nährstoffnutzung

- Natürliche Unkrautunterdrückung

Kohlrabi: Ein Gemüse mit besonderen Ansprüchen

Kohlrabi stellt spezielle Anforderungen an die Fruchtfolge. Als Starkzehrer benötigt er einen nährstoffreichen Boden. Idealerweise folgt er auf Kulturen, die den Boden mit Nährstoffen angereichert haben, wie etwa Hülsenfrüchte oder gut gedüngte Vorfrüchte.

Besonders wichtig ist, dass Kohlrabi nicht zu häufig auf derselben Fläche angebaut wird. Eine Anbaupause von mindestens drei, besser noch vier Jahren sollte eingehalten werden. So lässt sich die Gefahr von Kohlhernie und anderen lästigen Krankheiten deutlich reduzieren.

Den Boden für Kohlrabi vorbereiten: So geht's

Die ideale Bodenstruktur

Kohlrabi fühlt sich in einem lockeren, humusreichen Boden am wohlsten. Vor der Pflanzung sollte der Boden gründlich gelockert werden, um eine gute Durchlüftung zu gewährleisten. Ein zu fester Boden kann das Wachstum der Knolle behindern und zu verformten Knollen führen.

Bei meinem ersten Kohlrabi-Beet habe ich den Fehler gemacht, den Boden nicht ausreichend zu lockern. Das Ergebnis waren kleine und verformte Knollen. Seitdem lockere ich den Boden gründlich auf und mische etwas reifen Kompost unter. Der Unterschied ist wirklich beeindruckend!

pH-Wert und Nährstoffe: Darauf kommt es an

Kohlrabi bevorzugt einen leicht alkalischen bis neutralen Boden mit einem pH-Wert zwischen 6,5 und 7,5. Ein zu saurer Boden kann zu Wachstumsstörungen führen. Was den Nährstoffbedarf angeht, ist Kohlrabi recht anspruchsvoll, besonders wenn es um Stickstoff und Kalium geht.

Bodenverbesserung und Düngung: So machen Sie Ihren Boden fit

Um den Boden optimal vorzubereiten, empfiehlt sich die Einarbeitung von gut verrottetem Kompost oder reifem Stallmist. Das verbessert nicht nur die Bodenstruktur, sondern liefert auch wichtige Nährstoffe. Eine zusätzliche Düngung mit einem organischen Volldünger etwa zwei Wochen vor der Pflanzung kann Wunder wirken.

Vorsicht ist jedoch bei frischem Mist geboten. Dieser kann zu einem übermäßigen Nitratgehalt in den Knollen führen. Besser ist es, auf gut abgelagerten Kompost zurückzugreifen. Ihre Kohlrabi-Pflanzen werden es Ihnen danken!

Kohlrabi in der Fruchtfolge: Der Schlüssel zu gesunden Erträgen

Kohlrabi ist in vielen Gärten ein echter Favorit. Mit einer durchdachten Fruchtfolge können wir seine Entwicklung optimal unterstützen und uns über gesunde Pflanzen und reiche Ernte freuen. Dabei spielen die richtigen Vor- und Nachfrüchte sowie sinnvolle Anbaupausen eine entscheidende Rolle.

Die perfekten Vorfrüchte für Kohlrabi

Die Wahl der Vorfrüchte kann über Erfolg oder Misserfolg beim Kohlrabianbau entscheiden. Besonders vorteilhaft sind Pflanzen, die den Boden auflockern und mit Nährstoffen anreichern.

Leguminosen als natürliche Dünger

Leguminosen wie Erbsen, Bohnen oder Klee sind wahre Wunderpflanzen als Vorfrüchte für Kohlrabi. Sie gehen eine faszinierende Symbiose mit Knöllchenbakterien ein, die Luftstickstoff binden und im Boden anreichern. Der Kohlrabi profitiert von diesem kostenlosen Naturdünger und kann sich prächtig entwickeln.

Weitere günstige Vorgänger

Neben den Leguminosen gibt es noch andere Pflanzen, die sich gut als Vorfrüchte für Kohlrabi eignen:

- Salate: Sie lockern den Boden auf und hinterlassen kaum Wurzelrückstände.

- Zwiebeln und Knoblauch: Diese Pflanzen haben andere Nährstoffbedürfnisse als Kohlrabi und belasten den Boden nicht übermäßig.

- Kartoffeln: Sie lockern den Boden tief und hinterlassen ihn in einer guten Struktur.

- Gurken und Kürbisse: Als Starkzehrer werden sie oft großzügig gedüngt und hinterlassen einen nährstoffreichen Boden.

Die richtigen Nachfolger für Kohlrabi

Nach der Kohlrabiernte ist es wichtig, den Boden nicht zu überfordern. Gute Nachfrüchte nutzen die verbliebenen Nährstoffe effizient und bereiten den Boden für die nächste Saison vor.

Folgende Pflanzen eignen sich besonders gut als Nachfrüchte für Kohlrabi:

- Wurzelgemüse wie Möhren oder Pastinaken: Sie nutzen tiefere Bodenschichten und lockern den Boden zusätzlich auf.

- Spinat oder Feldsalat: Als Schwachzehrer verwerten sie die Restnährstoffe optimal.

- Gründüngungspflanzen: Phacelia oder Senf können nach der Kohlrabiernte angebaut werden, um den Boden zu verbessern und Nährstoffe zu binden.

Anbaupausen für Kohlgewächse: Weniger ist mehr

Kohlrabi gehört zur Familie der Kreuzblütler, zu der auch andere Kohlarten wie Blumenkohl, Brokkoli oder Rosenkohl zählen. Um Bodenmüdigkeit und die Anreicherung von Schädlingen und Krankheitserregern zu vermeiden, sind Anbaupausen unerlässlich.

In meiner langjährigen Gartenerfahrung hat sich gezeigt, dass Kohlrabi und andere Kohlgewächse frühestens nach 3-4 Jahren wieder auf derselben Fläche angebaut werden sollten. In der Zwischenzeit können Sie den Boden mit anderen Gemüsearten oder Gründüngung bepflanzen, um seine Struktur und den Nährstoffgehalt zu verbessern.

Mischkultur mit Kohlrabi: Clever kombiniert für gesunde Pflanzen

Die Mischkultur ist ein faszinierendes Konzept, um den Anbau von Kohlrabi zu optimieren. Durch geschickte Pflanzenkombinationen können wir Schädlinge auf natürliche Weise abwehren, den Boden verbessern und den Platz im Garten effizient nutzen.

Die besten Partnerpflanzen für Kohlrabi

Einige Pflanzen harmonieren besonders gut mit Kohlrabi und unterstützen sein Wachstum:

- Sellerie: Er schützt Kohlrabi vor lästigen Erdflöhen und profitiert selbst von der Nachbarschaft.

- Tomaten: Ihre Duftstoffe verwirren Kohlschädlinge und halten sie fern.

- Kapuzinerkresse: Sie lockt Blattläuse an und lenkt sie vom Kohlrabi ab.

- Tagetes: Ihre Wurzelausscheidungen vertreiben unerwünschte Nematoden im Boden.

- Dill und Koriander: Sie ziehen nützliche Insekten an, die Schädlinge fressen.

In meinem eigenen Garten habe ich besonders gute Erfahrungen mit der Kombination von Kohlrabi und Buschbohnen gemacht. Die Bohnen fixieren Stickstoff im Boden, wovon der Kohlrabi profitiert, während der Kohlrabi den Bohnen etwas Schatten spendet. Eine win-win Situation!

Weniger geeignete Nachbarn für Kohlrabi

Einige Pflanzen sollten hingegen nicht in unmittelbarer Nähe zu Kohlrabi wachsen:

- Andere Kohlarten: Sie konkurrieren um die gleichen Nährstoffe und können sich gegenseitig Schädlinge und Krankheiten übertragen.

- Erdbeeren: Sie entziehen dem Boden ähnliche Nährstoffe wie Kohlrabi.

- Zwiebeln und Knoblauch: Ihre Duftstoffe können das Wachstum von Kohlrabi beeinträchtigen.

Langfristige Vorteile der Mischkultur für die Fruchtfolge

Die Mischkultur bietet nicht nur kurzfristige Vorteile für den Kohlrabianbau, sondern unterstützt auch langfristig eine gesunde Fruchtfolge:

- Bodenverbesserung: Verschiedene Pflanzen mit unterschiedlichen Wurzelsystemen lockern den Boden auf verschiedenen Ebenen auf.

- Nährstoffbalance: Mischkulturen nutzen die vorhandenen Nährstoffe effizienter und hinterlassen einen ausgewogeneren Boden.

- Natürliche Schädlingsregulierung: Durch die Vielfalt der Pflanzen wird die Ausbreitung von Schädlingen erschwert.

- Erhöhte Biodiversität: Mischkulturen fördern die Artenvielfalt im Garten und ziehen nützliche Insekten an.

In meinem Garten hat sich gezeigt, dass durch die Mischkultur der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln deutlich reduziert werden kann. Die Pflanzen unterstützen sich gegenseitig und sind insgesamt robuster gegen Schädlinge und Krankheiten.

Bei der Planung Ihrer Mischkultur mit Kohlrabi sollten Sie die Platzverhältnisse und den Wuchscharakter der Pflanzen im Auge behalten. Achten Sie darauf, dass sich die Pflanzen nicht gegenseitig beschatten oder um Wasser und Nährstoffe konkurrieren.

Die Kombination von durchdachter Fruchtfolge und Mischkultur ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen und nachhaltigen Kohlrabianbau. Experimentieren Sie ruhig mit verschiedenen Kombinationen und beobachten Sie, welche in Ihrem Garten am besten funktionieren. Mit der Zeit entwickeln Sie ein Gespür dafür, wie Sie Ihren Kohlrabi optimal in die Gartenplanung integrieren können. Glauben Sie mir, es macht richtig Spaß zu sehen, wie die Pflanzen voneinander profitieren und gedeihen!

Krankheiten und Schädlinge beim Kohlrabi-Anbau: Eine Herausforderung für die Fruchtfolge

In der Welt des Kohlrabi-Anbaus spielen Krankheiten und Schädlinge leider eine nicht zu unterschätzende Rolle. Glücklicherweise kann eine gut durchdachte Fruchtfolge dabei helfen, diese Probleme in Schach zu halten.

Kohlhernie und andere Bodenerreger: Unsichtbare Gegner

Die Kohlhernie ist wohl eine der tückischsten Krankheiten, die unseren Kohlrabi befallen kann. Verursacht wird sie durch den Erreger Plasmodiophora brassicae, der sich jahrelang im Boden halten kann. Befallene Pflanzen zeigen verkrüppelte Wurzeln und kümmern vor sich hin. Um dieser Plage Herr zu werden, empfiehlt sich eine Anbaupause von mindestens vier Jahren für alle Kreuzblütler auf der betroffenen Fläche.

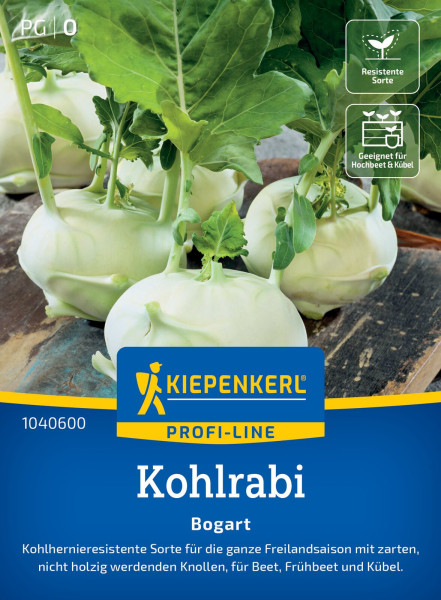

Neben der Kohlhernie gibt es noch weitere Bodenerreger wie Verticillium-Welke oder Fusarium, die unserem Kohlrabi zusetzen können. Eine gute Bodenhygiene und der Anbau resistenter Sorten können hier wahre Wunder bewirken.

Kohlfliege und Kohlweißling: Lästige Plagegeister

Die Kohlfliege ist ein regelrechter Dauergast in vielen Kohlrabi-Beeten. Ihre Larven machen sich über die Wurzeln her und können im schlimmsten Fall zum Absterben der Pflanzen führen. Der Kohlweißling wiederum nutzt die Blätter als Kinderstube für seine Nachkommen, die dann kräftig zulangen und erhebliche Fraßschäden verursachen können.

In meinem Garten habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, Kohlrabi zusammen mit stark duftenden Kräutern wie Thymian oder Salbei anzubauen. Die intensiven Düfte scheinen die Schädlinge zu verwirren und reduzieren den Befall spürbar. Zusätzlich setze ich auf Kulturschutznetze, die eine effektive physische Barriere bilden.

Vorbeugung durch kluge Fruchtfolgeplanung

Eine durchdachte Fruchtfolgeplanung ist der Schlüssel zur Vorbeugung von Krankheiten und Schädlingen. Hier einige Strategien, die sich in der Praxis bewährt haben:

- Konsequente Anbaupausen von mindestens vier Jahren für Kohlgewächse einhalten

- Zwischenfruchtanbau mit Nicht-Kreuzblütlern wie Tagetes oder Ringelblumen zur Auflockerung der Monokultur

- Gründüngung zur Bodenverbesserung und Stärkung der Pflanzengesundheit einsetzen

- Wechsel zwischen Flach- und Tiefwurzlern in der Fruchtfolge, um verschiedene Bodenschichten zu nutzen

Mit diesen Maßnahmen lässt sich der Krankheits- und Schädlingsdruck deutlich reduzieren, was letztendlich zu gesünderen und ertragreicheren Kohlrabi-Pflanzen führt.

Kohlrabi im Jahreskreis: Saisonale Aspekte des Anbaus

Eine der Stärken des Kohlrabis ist seine Vielseitigkeit in Bezug auf die Anbauzeiten. Das eröffnet uns spannende Möglichkeiten für eine flexible Fruchtfolgeplanung.

Frühjahrs- und Sommeranbau: Der Start in die Saison

Für den Frühjahrsanbau setze ich vorgezogene Jungpflanzen ab Mitte April ins Freiland. Wichtig ist, dass sich der Boden bereits auf etwa 10°C erwärmt hat. Beim Sommeranbau haben wir die Wahl zwischen Direktsaat oder dem Setzen vorgezogener Pflanzen.

Aus eigener Erfahrung kann ich für den Frühanbau schnellwachsende Sorten wie 'Quickstar' oder 'Korrist' empfehlen. Sie bilden zügig Knollen und neigen weniger zum Schossen, was gerade im Frühjahr ein nicht zu unterschätzendes Risiko darstellt.

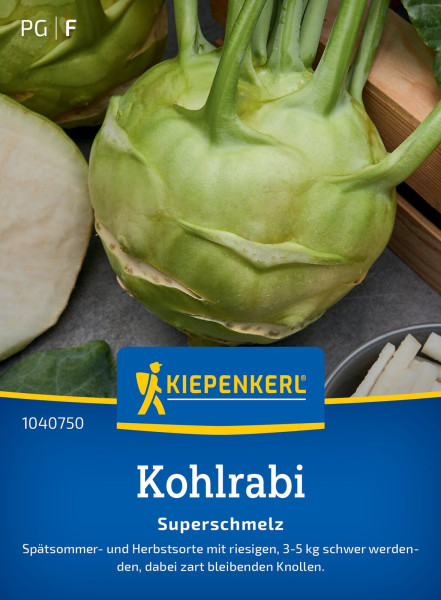

Herbstanbau: Die zweite Chance

Für die Herbsternte säe ich Kohlrabi von Juni bis Juli aus oder pflanze ihn. Diese späten Kohlrabi profitieren von den kühleren Temperaturen im Herbst und entwickeln oft besonders zarte Knollen. Ein Wermutstropfen beim Herbstanbau: Man muss verstärkt auf Schnecken achten, die besonders die jungen Pflänzchen mit Vorliebe attackieren.

Die Fruchtfolge an die Anbauzeiten anpassen

Die verschiedenen Anbauzeiten eröffnen uns faszinierende Möglichkeiten für eine flexible Gestaltung der Fruchtfolge:

- Nach der Frühjahrsernte lassen sich noch prima Buschbohnen oder Salate anbauen

- Vor dem Herbstanbau eignen sich Frühkartoffeln oder Erbsen hervorragend als Vorkultur

- Winterzwischenfrüchte wie Feldsalat oder Spinat runden die Saison ab und bereiten den Boden optimal für das kommende Jahr vor

Durch geschicktes Kombinieren verschiedener Anbauzeiten und Kulturen lässt sich die Bodenfruchtbarkeit langfristig erhalten und der Gesamtertrag optimieren. In meinem eigenen Garten plane ich so, dass ich von Mai bis Oktober frischen Kohlrabi ernten kann, ohne den Boden dabei zu überlasten. Es ist jedes Mal wieder faszinierend zu sehen, wie sich die verschiedenen Kulturen im Laufe des Jahres ablösen und ergänzen.

Praktische Umsetzung der Fruchtfolge

Ein durchdachter Anbauplan ist das A und O, wenn es um die optimale Einbindung von Kohlrabi in die Fruchtfolge geht. Hier ein paar Praxistipps, die sich bei mir bewährt haben:

Mehrjähriger Anbauplan: Der Schlüssel zum Erfolg

Für eine erfolgreiche Fruchtfolge mit Kohlrabi empfehle ich einen Drei-Jahres-Plan. Teilen Sie Ihr Gemüsebeet in verschiedene Bereiche ein und planen Sie genau, welche Pflanzen in welchem Jahr wo stehen sollen. Kohlrabi sollte dabei höchstens alle drei bis vier Jahre auf derselben Fläche angebaut werden.

Ein Beispiel aus meinem Garten:

- Jahr 1: Kohlrabi, gefolgt von Salat und später Erbsen

- Jahr 2: Tomaten, dann Möhren und zum Schluss Zwiebeln

- Jahr 3: Kartoffeln, anschließend Bohnen und als Abschluss Spinat

Mit diesem System vermeiden Sie nicht nur Probleme bei Kohlrabi, sondern optimieren gleichzeitig den Anbau anderer Gemüsearten.

Gartengröße und Bedarf im Blick behalten

Bei der Planung spielen natürlich auch die Größe Ihres Gartens und Ihr persönlicher Kohlrabi-Bedarf eine wichtige Rolle. In kleinen Gärten kann eine Mischkultur mit Kohlrabi platzsparend sein. Größere Gärten erlauben separate Beete für verschiedene Gemüsegruppen.

Ein Tipp aus eigener Erfahrung: Planen Sie lieber weniger, dafür aber regelmäßig über die Saison verteilten Kohlrabi-Anbau ein. So haben Sie immer frischen Kohlrabi zur Hand und vermeiden unnötige Überschüsse.

Flexibilität ist Trumpf

Trotz sorgfältiger Planung kann es immer zu Überraschungen kommen. Wetterwechsel, unerwarteter Schädlingsbefall oder sich ändernde Vorlieben können einen Strich durch die Rechnung machen. Deshalb rate ich zu einem flexiblen Anbauplan, den Sie bei Bedarf anpassen können.

Beobachten Sie Ihr Gemüsebeet genau und notieren Sie sich Auffälligkeiten. Hat der Kohlrabi an einer Stelle besonders gut oder schlecht funktioniert? Solche Erfahrungen sind Gold wert für die Optimierung Ihres Plans im nächsten Jahr.

Kohlrabi und Nachhaltigkeit: Verantwortungsvolles Gärtnern

Eine durchdachte Fruchtfolge beim Kohlrabi-Anbau ist mehr als nur eine Anbautechnik - sie ist ein wichtiger Baustein für nachhaltiges Gärtnern. Lassen Sie uns die Kernpunkte nochmal Revue passieren und einen Blick in die Zukunft werfen.

Das Wichtigste auf einen Blick

- Kohlrabi braucht eine Anbaupause von 3-4 Jahren auf derselben Fläche

- Achten Sie auf geeignete Vor- und Nachfrüchte

- Mischkultur kann Platz sparen und Schädlinge in Schach halten

- Ein flexibler Plan hilft, auf unerwartete Ereignisse zu reagieren

Warum Fruchtfolge für nachhaltigen Kohlrabi-Anbau so wichtig ist

Eine klug geplante Fruchtfolge ist der Schlüssel zu einem gesunden Boden. Sie hilft, Nährstoffe zu erhalten, beugt Krankheiten vor und fördert die Artenvielfalt. So können wir langfristig gesunde und ertragreiche Kohlrabi-Pflanzen ziehen, ohne auf intensive Düngung oder chemische Pflanzenschutzmittel zurückgreifen zu müssen.

Ein Herzenswunsch an alle Hobbygärtner

Die Planung der Fruchtfolge mag anfangs etwas knifflig erscheinen, aber glauben Sie mir, es lohnt sich in vielerlei Hinsicht. Nicht nur ernten wir dadurch mehr und besseren Kohlrabi, wir leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Jeder Garten, ob groß oder klein, kann ein Ort der Nachhaltigkeit sein.

Nehmen Sie sich die Zeit, Ihren Anbauplan zu erstellen. Probieren Sie verschiedene Kombinationen aus und beobachten Sie die Ergebnisse. Mit der Zeit entwickeln Sie ein Gespür dafür, was in Ihrem Garten am besten funktioniert.

Jeder Kohlrabi, den Sie anbauen, ist ein kleiner Schritt in Richtung einer grüneren Zukunft. Also, frisch ans Werk mit der Gartenplanung - Ihr Kohlrabi wird es Ihnen danken!