Kohlrabi: Der unterschätzte Star im Gemüsegarten

Wer hätte gedacht, dass Kohlrabi ein solches Multitalent sein kann? In meinem Garten hat dieses oft übersehene Gemüse längst einen Ehrenplatz erobert. Seine knackige Knolle und die zarten Blätter machen ihn zu einem vielseitigen Genuss, der mich immer wieder überrascht.

Kohlrabi-Wissen kompakt

- Grundsätzlich robust, aber nicht unverwundbar

- Fruchtfolge und Hygiene sind der Schlüssel zum Erfolg

- Resistente Sorten als clevere Wahl

- Ausgewogene Düngung für gesundes Wachstum

Die Bedeutung von Kohlrabi im Garten

Als ungeduldige Gärtnerin liebe ich Kohlrabi besonders für seine kurze Kulturzeit. Stellen Sie sich vor: Vom Setzen bis zur Ernte vergehen oft nur 6-8 Wochen! Das bedeutet, ich kann mehrmals pro Saison ernten und immer wieder Neues ausprobieren.

Die Vielseitigkeit dieses Gemüses fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Die knackige Knolle ist ein wahrer Allrounder: roh als Snack, geraspelt im Salat oder sanft gedünstet als Beilage. Und haben Sie schon mal die Blätter probiert? Sie erinnern geschmacklich an milden Grünkohl und sind eine tolle Ergänzung in der Küche.

Obendrein ist Kohlrabi ein echtes Nährstoffpaket. Reich an Vitamin C, Kalium und Ballaststoffen, macht er unsere Mahlzeiten nicht nur lecker, sondern auch gesund.

Häufige Kohlrabi-Krankheiten im Überblick

Trotz seiner Robustheit ist Kohlrabi nicht unverwundbar. In meinen Jahren als Gärtnerin bin ich immer wieder auf diese Probleme gestoßen:

Kohlhernie

Diese tückische Pilzerkrankung lässt die Wurzeln anschwellen. Befallene Pflanzen sehen oft kümmerlich aus und welken dahin. Eine direkte Bekämpfung gestaltet sich schwierig, weshalb ich besonders auf Vorbeugung durch kluge Fruchtfolge setze.

Schwarzfäule

Bakterien können dunkle Flecken auf Blättern und Knollen verursachen. Besonders bei feuchtwarmer Witterung habe ich damit zu kämpfen. Mein Tipp: Sorgen Sie für gute Durchlüftung der Bestände, das hilft enorm.

Alternaria

Dieser Pilz zeigt sich durch braune Flecken mit konzentrischen Ringen auf den Blättern. Er sucht sich meist geschwächte Pflanzen aus. Ich habe gelernt, dass eine ausgewogene Düngung die Widerstandskraft deutlich stärkt.

Wichtige vorbeugende Maßnahmen

Standortwahl und Bodenvorbereitung

Meiner Erfahrung nach gedeiht Kohlrabi am besten an einem sonnigen bis halbschattigen Plätzchen. Der Boden sollte humos, locker und nährstoffreich sein. Vor der Pflanzung lockere ich den Boden gründlich auf und arbeite gut verrotteten Kompost ein. Das gibt den Pflanzen einen optimalen Start.

Ein absolutes No-Go ist Staunässe. Bei schweren Böden mische ich gerne etwas Sand unter, um die Struktur zu verbessern. Das hat sich bei mir bewährt.

Fruchtfolge und Mischkultur

Eine durchdachte Fruchtfolge ist Gold wert für die Krankheitsvorbeugung. In meinem Garten baue ich Kohlrabi frühestens nach 3-4 Jahren wieder an derselben Stelle an. Das unterbricht die Entwicklungszyklen von Schädlingen und Krankheitserregern effektiv.

In der Mischkultur hat sich Kohlrabi als ausgezeichneter Partner für Salat, Spinat oder Radieschen erwiesen. Diese Pflanzen nutzen den Platz zwischen den Kohlrabi-Reihen optimal aus und schaffen ein harmonisches Miteinander im Beet.

Wahl resistenter Sorten

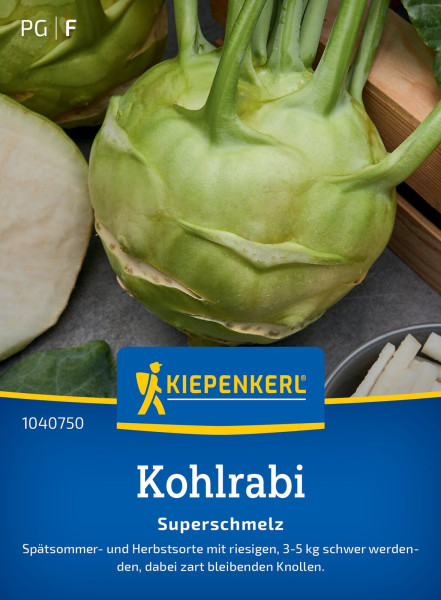

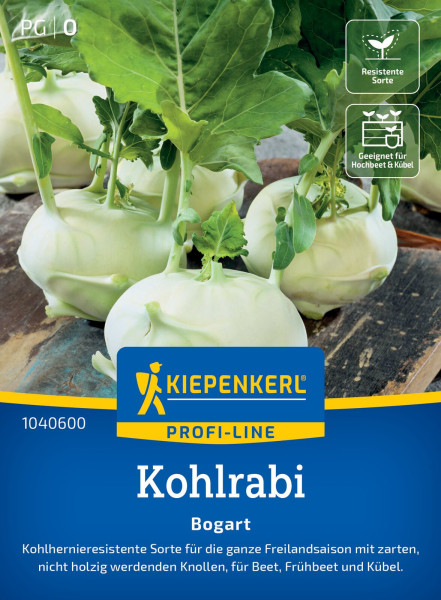

Die Auswahl krankheitsresistenter Sorten ist eine Strategie, die ich wärmstens empfehlen kann. Moderne Züchtungen wie 'Konan F1' oder 'Kolibri F1' haben sich in meinem Garten durch ihre gute Widerstandsfähigkeit gegen Kohlhernie bewährt.

Für den Freilandanbau setze ich gerne auf robuste Sorten wie 'Lanro' oder 'Superschmelz'. Sie trotzen auch mal weniger idealen Wetterbedingungen, was in unserem oft unberechenbaren Klima sehr hilfreich sein kann.

Hygiene im Garten

Sauberkeit im Garten ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich entferne konsequent kranke Pflanzenteile und kompostiere sie nicht. Nach der Arbeit an kranken Pflanzen reinige ich meine Werkzeuge gründlich, um eine Verbreitung von Krankheiten zu verhindern.

Nach der Ernte räume ich das Beet komplett leer. So finden Krankheitserreger keine Überwinterungsmöglichkeiten und ich starte mit einem sauberen Beet in die nächste Saison.

Optimale Kulturbedingungen

Nährstoffversorgung und Düngung

Kohlrabi ist ein echter Nährstoff-Liebhaber. Vor der Pflanzung arbeite ich gut verrotteten Kompost in den Boden ein. Während der Wachstumsphase dünge ich alle 2-3 Wochen mit einem organischen Flüssigdünger nach. Das hält die Pflanzen in Schwung.

Besonders wichtig ist eine ausreichende Stickstoffversorgung. Sie fördert das Blattwachstum und die Knollenbildung. Allerdings ist hier Vorsicht geboten: Zu viel des Guten macht die Pflanzen anfällig für Krankheiten. Es gilt also, die richtige Balance zu finden.

Bewässerung und Feuchtigkeit

Bei der Bewässerung von Kohlrabi habe ich gelernt: Lieber seltener, dafür aber durchdringend gießen. Das fördert die Wurzelbildung in tiefere Bodenschichten und macht die Pflanzen widerstandsfähiger gegen Trockenperioden.

Ich gieße am liebsten morgens. So trocknen die Blätter schnell ab, was das Risiko von Pilzerkrankungen mindert. Bei anhaltender Trockenheit greife ich gerne zum Mulchen mit Grasschnitt. Das hält die Feuchtigkeit im Boden und hält gleichzeitig lästiges Unkraut in Schach.

Mit diesen Maßnahmen schaffe ich die Grundlage für gesunde, ertragreiche Kohlrabi-Pflanzen. Und glauben Sie mir, die Freude über knackige Knollen und zartes Blattgrün ist jedes Mal aufs Neue riesengroß!

Kohlrabi-Krankheiten: Wenn der Knollenkohl kränkelt

In meinen Jahren als Gärtnerin habe ich gelernt, dass selbst robuste Gemüsesorten wie Kohlrabi ihre Schwachstellen haben. Lassen Sie mich Ihnen von den häufigsten Problemen berichten, die mir begegnet sind, und wie ich damit umgehe.

Kohlhernie - der Albtraum jedes Kohlrabi-Liebhabers

Wie erkennt man sie?

Stellen Sie sich vor, Ihre Kohlrabi-Pflanzen sehen aus, als hätten sie einen schlechten Tag: Sie welken, obwohl Sie fleißig gießen, und wachsen kaum. Wenn Sie dann die Wurzeln betrachten, sehen diese aus wie kleine, knubbelige Monsterchen. Das könnte Kohlhernie sein, verursacht durch einen fiesen Bodenpilz namens Plasmodiophora brassicae.

Was können wir dagegen tun?

Leider gibt es keine Wundermittel gegen Kohlhernie. Meine Strategie? Vorbeugung! Ich halte mich an eine strenge Fruchtfolge und gönne meinen Beeten mindestens vier Jahre Pause zwischen Kreuzblütlern. Zudem habe ich den pH-Wert meines Bodens auf etwa 7 angehoben - das mögen die Erreger gar nicht. Und natürlich setze ich auf resistente Sorten. Sollte es doch mal zu einem Befall kommen, bleibt nur eines: Die kranken Pflanzen müssen raus, und zwar sofort. Aber Vorsicht: Nicht auf den Kompost damit!

Schwarzfäule - der heimtückische Eindringling

Wie zeigt sie sich?

Wenn Sie gelbe, V-förmige Flecken am Blattrand Ihrer Kohlrabi entdecken, könnte Schwarzfäule der Übeltäter sein. Diese Bakterienkrankheit liebt es feucht und warm - genau wie wir im Sommer, nicht wahr? Leider breitet sie sich unter diesen Bedingungen rasend schnell aus.

Wie gehen wir damit um?

Mein Rezept gegen Schwarzfäule? Vorbeugen und beobachten! Ich achte auf zertifiziertes Saatgut und gebe meinen Pflanzen viel Platz zum Atmen. Überkopfbewässerung ist tabu - die Blätter sollten möglichst trocken bleiben. Bei den ersten Anzeichen greife ich zu kupferhaltigen Mitteln, aber nur als letzte Option. Stark befallene Pflanzen entferne ich lieber gleich, um meine anderen Schützlinge zu schützen.

Alternaria - die tückischen Flecken

Woran erkennen wir sie?

Haben Sie schon einmal braune Flecken mit konzentrischen Ringen auf Ihren Kohlrabi-Blättern entdeckt? Das könnte Alternaria sein. Diese Pilzkrankheit tritt besonders gerne bei feuchtwarmer Witterung auf - also genau dann, wenn wir es uns im Garten gemütlich machen wollen.

Wie können wir gegensteuern?

Im Kampf gegen Alternaria setze ich auf widerstandsfähige Sorten und optimale Wachstumsbedingungen. Gute Durchlüftung und eine ausgewogene Nährstoffversorgung machen unsere Kohlrabi-Pflanzen zu kleinen Kämpfern. Sollte es doch mal zu einem Befall kommen, helfen Fungizide auf Kupfer- oder Schwefelbasis. Aber Vorsicht: Weniger ist oft mehr. Eine gesunde, kräftige Pflanze ist immer noch der beste Schutz.

Wissen Sie, was ich in all den Jahren gelernt habe? Ein wachsames Auge ist Gold wert. Regelmäßige Kontrollgänge durch den Garten helfen, Probleme früh zu erkennen. Und glauben Sie mir, manchmal reicht schon ein beherztes Eingreifen, um größere Katastrophen zu verhindern. Also, halten Sie die Augen offen und genießen Sie Ihren Garten - mit all seinen Herausforderungen!

Ungebetene Gäste im Kohlrabi-Beet

In meinen Jahren als Gärtnerin habe ich gelernt, dass Kohlrabi nicht nur von den bekannten Übeltätern heimgesucht wird. Es gibt noch ein paar weitere Störenfriede, die uns das Leben schwer machen können. Lassen Sie mich Ihnen von drei besonders hartnäckigen Gesellen berichten.

Der heimtückische Falsche Mehltau

Stellen Sie sich vor, Sie entdecken eines Morgens gelbliche Flecken auf den Blättern Ihrer geliebten Kohlrabi-Pflanzen. Klingt harmlos, oder? Doch Vorsicht: Das könnte der Beginn eines Falschen Mehltau-Befalls sein. Dieser Pilz ist ein echter Partycrasher, besonders wenn es feucht ist. Die Blattunterseiten zieren sich bald mit einem unschönen grau-violetten Pilzrasen. Mein Tipp: Geben Sie Ihren Pflanzen Raum zum Atmen. Ein bisschen mehr Abstand zwischen den Pflanzen und gute Luftzirkulation können Wunder wirken.

Weißer Rost - der ungebetene Dekorateur

Haben Sie schon einmal weiße, pustelige Flecken auf Ihren Kohlrabi-Blättern und -Stängeln entdeckt? Das könnte der Weiße Rost sein, ein weiterer lästiger Pilz. Er mag es, die Pflanzen zu 'dekorieren', aber glauben Sie mir, das ist eine Verschönerung, auf die wir gerne verzichten. Die befallenen Teile verkümmern oft und verabschieden sich ins Pflanzen-Jenseits. Ich setze hier auf eine clevere Fruchtfolge und robuste Sorten. Das macht es dem Weißen Rost schwerer, Fuß zu fassen.

Die tückische Verticillium-Welke

Nun zu einem besonders heimtückischen Gesellen: der Verticillium-Welke. Stellen Sie sich vor, Ihre Kohlrabi-Pflanzen sehen aus, als hätten sie einen Marathon hinter sich - welk und mit vergilbten Blättern. Das könnte das Werk dieses bodenbürtigen Pilzes sein. Er verstopft die Leitungsbahnen der Pflanze und bringt sie langsam aber sicher um die Ecke. Da dieser Übeltäter im Boden überwintert, ist eine weite Fruchtfolge hier das A und O.

Bio-Schutzschild für Ihren Kohlrabi

Keine Sorge, wir müssen nicht gleich die chemische Keule schwingen. Es gibt einige clevere biologische Methoden, um unseren Kohlrabi zu schützen:

Willkommen, liebe Nützlinge!

Wissen Sie, manchmal ist die beste Verteidigung ein guter Angriff. Marienkäfer, Schwebfliegen und Schlupfwespen sind wahre Helden im Kampf gegen viele Schädlinge. Ich habe in meinem Garten Blühstreifen angelegt und sogar ein kleines Insektenhotel gebaut. Sie würden staunen, wie viele fleißige Helfer sich dort eingemietet haben!

Pflanzliche Powerpakete

Ich bin ein großer Fan von Pflanzenstärkungsmitteln. Präparate aus Algen oder Schachtelhalm können wahre Wunder bewirken. Mein persönlicher Favorit ist aber die gute alte Brennnessel. Eine verdünnte Brennnesseljauche regelmäßig angewendet, macht die Pflanzen nicht nur stark, sondern hält auch noch einige Plagegeister fern. Zwei Fliegen mit einer Klappe, sozusagen!

Selbstgemachte Spritzmittel und Jauchen

In meiner Gärtner-Küche brodeln oft die seltsamsten Gebräue. Pflanzenjauchen aus Brennnesseln, Ackerschachtelhalm oder Knoblauch sind meine geheimen Waffen. Sie stärken, düngen und vertreiben Schädlinge - ein echtes Multitalent! Bei den ersten Anzeichen von Krankheiten greife ich gerne darauf zurück.

Der ultimative Schutzschild: Kulturschutznetze

Lassen Sie mich Ihnen von meiner Geheimwaffe gegen fliegende Eindringlinge erzählen: Kulturschutznetze. Diese cleveren Helfer sind wie ein unsichtbarer Schutzschild für Ihre Kohlrabi.

Warum ich Kulturschutznetze liebe

Stellen Sie sich vor, Sie könnten eine magische Barriere um Ihre Pflanzen ziehen, die Schädlinge wie die Kohlfliege oder den Kohlweißling abhält, aber Licht, Luft und Wasser durchlässt. Genau das tun Kulturschutznetze! Ich habe festgestellt, dass meine geschützten Kohlrabi-Pflanzen deutlich weniger Schäden aufweisen. Es ist fast, als hätten sie eine Superkraft!

Der Trick mit den Netzen

Der Zeitpunkt ist hier alles. Ich bringe die Netze direkt nach der Pflanzung oder Aussaat an. Wichtig ist, dass sie rundum dicht abschließen - keine Schlupflöcher für schlaue Schädlinge! Regelmäßige Kontrollen gehören dazu, denn auch der beste Schutzschild kann mal eine Lücke bekommen. Und hier ein Pro-Tipp: Zur Blütezeit von bestäubungsabhängigen Pflanzen in der Nähe hebe ich die Netze kurz an. Schließlich wollen wir ja, dass unsere summenden Freunde ihre Arbeit machen können!

Dem Kohlrabi auf der Spur: Krankheiten erkennen und vorbeugen

In meinen Jahren als Gärtnerin habe ich gelernt, dass ein wachsames Auge der beste Schutz für unsere Kohlrabi-Schützlinge ist. Regelmäßige Rundgänge durch den Garten können uns helfen, Probleme frühzeitig zu entdecken und rechtzeitig einzugreifen.

Auf diese Anzeichen sollten Sie achten

Unsere Kohlrabi-Pflanzen können uns einiges erzählen, wenn wir nur genau hinsehen:

- Verfärbte Blätter - sei es gelb, braun oder schwarz

- Blätter, die aussehen, als hätten sie zu viel Sonne abbekommen und nun schlapp machen

- Seltsame Flecken oder Pusteln, die sich auf Blättern und Knollen breit machen

- Pflanzen oder Knollen, die eher an moderne Kunst als an Gemüse erinnern

- Fäulnis an Wurzeln oder Knollen - hier riecht man das Problem oft schon

Manchmal zeigen sich die ersten Anzeichen bei den älteren Blättern, als würden sie sich für die Jüngeren opfern. In anderen Fällen erwischt es die zarten Triebe zuerst. Genaues Hinschauen hilft uns, die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Krankheit oder doch Schädlinge?

Nicht immer sind es Krankheitserreger, die unseren Kohlrabi zusetzen. Auch kleine Plagegeister können ähnliche Symptome verursachen:

- Blätter oder Knollen, die aussehen, als hätte jemand daran geknabbert

- Kleine Krabbler oder deren Nachwuchs, die es sich auf den Pflanzen gemütlich machen

- Klebrige Hinterlassenschaften - der 'Honigtau' von Blattläusen

- Blätter, die sich einrollen oder verkrüppeln, als hätten sie Angst

Um Schädlinge von Krankheiten zu unterscheiden, lohnt es sich, die Pflanzen genau unter die Lupe zu nehmen - auch die Unterseite der Blätter. Dort verstecken sich oft die kleinen Übeltäter.

Wenn selbst Gärtner-Weisheit nicht mehr hilft

Manchmal stoßen selbst wir erfahrene Gärtner an unsere Grenzen. In solchen Fällen ist es keine Schande, sich Hilfe zu holen:

- Wenn die Symptome so verwirrend sind wie ein Puzzle mit fehlenden Teilen

- Wenn unsere bewährten Hausmittel einfach nicht anschlagen wollen

- Bei dem Verdacht auf besonders fiese Zeitgenossen wie Quarantäneschädlinge

- Wenn sich das Problem wie ein Lauffeuer im Garten ausbreitet

Experten können oft schon anhand von Fotos eine erste Einschätzung geben. Manchmal ist aber auch eine Laboruntersuchung nötig - sozusagen ein Krimi im Kleinstformat.

Nach der Ernte ist vor der Ernte: Hygiene im Gartenjahr

Wissen Sie, nach der Ernte ist im Garten wie nach dem Spiel im Fußball - die Vorbereitung auf die nächste Saison beginnt. Mit den richtigen Maßnahmen legen wir den Grundstein für gesunde Kohlrabi im kommenden Jahr.

Was tun mit kranken Pflanzen?

Hier gilt: Konsequenz ist der beste Schutz. Erkrankte Pflanzenteile haben im Garten nichts mehr verloren:

- Kranke Blätter oder Pflanzen gehören nicht auf den Kompost - das wäre wie eine Einladung zum Krankheits-Buffet

- Ab in den Hausmüll oder, wenn möglich, fachgerecht verbrennen

- Wurzeln sollten wir möglichst komplett aus dem Boden ziehen - keine Chance für Überbleibsel

- Bei Verdacht auf Bodenkrankheiten lieber im nächsten Jahr etwas anderes als Kohlgemüse an dieser Stelle anbauen

Mit diesen Maßnahmen machen wir es den Krankheitserregern schwer, im nächsten Jahr wieder Fuß zu fassen.

Sauberes Werkzeug, gesunder Garten

Unsere Gartengeräte können unfreiwillig zu Krankheitsüberträgern werden. Daher gilt:

- Nach getaner Arbeit die Werkzeuge gründlich reinigen - wie nach einer Schlammschlacht

- Bei bekanntem Krankheitsbefall heißt es: desinfizieren

- Dafür eignen sich spezielle Mittel oder einfach 70%iger Alkohol - der Schnaps sollte aber im Schrank bleiben

- Auch Handschuhe und Schuhe können Krankheiten verschleppen - bei Bedarf ebenfalls säubern

Regelmäßige Reinigung schützt nicht nur vor Krankheiten, sondern verlängert auch die Lebensdauer unserer treuen Helfer im Garten.

Rundum-Sorglos-Paket für Kohlrabi

Der Schutz unserer Kohlrabi ist wie ein Puzzle - viele Teile müssen zusammenpassen. Die wichtigsten Bausteine sind:

- Den richtigen Standort wählen und Fruchtfolge beachten - Kohlrabi mag's abwechslungsreich

- Auf widerstandsfähige Sorten setzen - quasi die Superhelden unter den Kohlrabis

- Ausgewogen düngen und wässern - nicht zu viel und nicht zu wenig

- Im Garten auf Sauberkeit achten - wie in der eigenen Küche

- Regelmäßig nach dem Rechten sehen - ein Spaziergang durchs Beet kann Wunder wirken

- Bei Problemen schnell handeln - je früher, desto besser

Es geht darum, in unserem Garten ein Gleichgewicht zu schaffen, in dem sich unsere Pflanzen wohlfühlen. Gesunde Kohlrabi in einem vielfältigen Umfeld sind wie Fische im Wasser - sie können mit kleinen Widrigkeiten oft selbst fertig werden.

Mit der Zeit und etwas Übung werden Sie merken: Kohlrabi anzubauen kann richtig Spaß machen und ist gar nicht so kompliziert. Und sollte doch mal eine Krankheit auftauchen - jetzt wissen Sie, wie Sie damit umgehen können. In diesem Sinne: Viel Erfolg und guten Appetit mit Ihrem selbst gezogenen Kohlrabi! Glauben Sie mir, der Geschmack wird Sie begeistern.