Hülsenfrüchte: Nahrhafte Kraftpakete und ihre ungebetenen Gäste

Hülsenfrüchte sind wahre Alleskönner in Küche und Garten. Doch auch sie haben ihre Herausforderungen.

Das Wichtigste auf einen Blick

- Hülsenfrüchte sind nährstoffreich und vielseitig einsetzbar

- Häufige Schädlinge: Blattläuse, Erbsenkäfer und Bohnenfliegen

- Integrierter Pflanzenschutz ist entscheidend für eine erfolgreiche Kultivierung

Die unterschätzte Bedeutung der Hülsenfrüchte

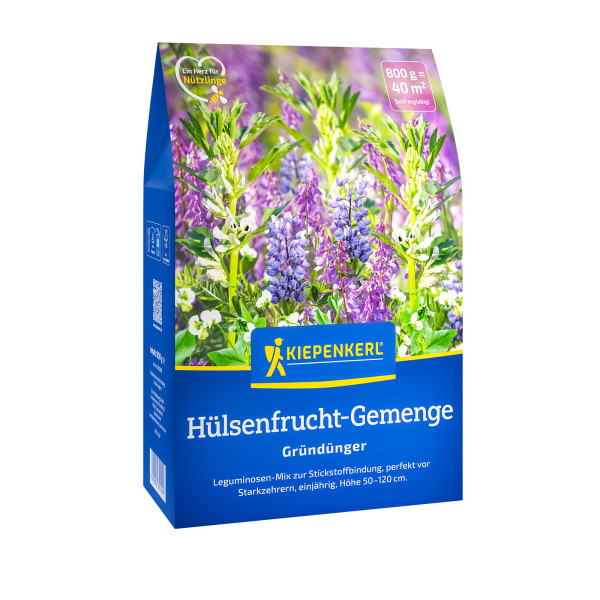

Hülsenfrüchte sind wahre Multitalente in unserer Ernährung und Landwirtschaft. Als eiweißreiche Nahrungsquelle sind sie nicht nur für Vegetarier und Veganer interessant, sondern auch für alle, die auf eine ausgewogene Ernährung achten. In der Landwirtschaft spielen sie eine wichtige Rolle als Bodenverbesserer, da sie in Symbiose mit Knöllchenbakterien leben und so Stickstoff im Boden anreichern.

Ob Erbsen, Bohnen oder Linsen – Hülsenfrüchte sind vielseitig einsetzbar und bereichern unsere Speisepläne. In Zeiten, in denen Nachhaltigkeit und Klimaschutz immer wichtiger werden, gewinnen sie zusätzlich an Bedeutung. Ihr Anbau benötigt weniger Wasser als die Produktion tierischer Proteine und trägt zur Biodiversität bei.

Ungebetene Gäste im Hülsenfruchtparadies

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Hülsenfrüchte haben mit einer Reihe von Schädlingen und Krankheiten zu kämpfen, die Hobbygärtnern und Landwirten das Leben schwer machen können. Zu den häufigsten Plagegeistern gehören Blattläuse, Erbsenkäfer und Bohnenfliegen. Aber auch Pilzkrankheiten wie Echter Mehltau oder die gefürchtete Fusarium-Welke können ganze Ernten zunichtemachen.

Entscheidend für den Erfolg: Integrierter Pflanzenschutz

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, setzen immer mehr Gärtner und Landwirte auf den integrierten Pflanzenschutz. Dieser ganzheitliche Ansatz kombiniert verschiedene Methoden, um Schädlinge und Krankheiten in Schach zu halten, ohne dabei die Umwelt über Gebühr zu belasten.

Statt blindlings zur Chemiekeule zu greifen, setzt man auf vorbeugende Maßnahmen wie die Wahl resistenter Sorten, optimale Standortbedingungen und die Förderung von Nützlingen. Erst wenn diese Maßnahmen nicht ausreichen, kommen – wohlüberlegt und gezielt – auch chemische Pflanzenschutzmittel zum Einsatz.

Die häufigsten Hülsenfrucht-Plagegeister

Blattläuse: Kleine Sauger, große Wirkung

Identifikation und Schaden

Blattläuse sind winzige, aber gefräßige Gesellen. Man erkennt sie an ihren birnenförmigen Körpern, die in verschiedenen Farben von Grün über Gelb bis hin zu Schwarz auftreten können. Sie sitzen meist in Kolonien an Blattunterseiten oder jungen Trieben und saugen den Pflanzensaft. Dadurch können sich Blätter kräuseln oder verformen. Zudem scheiden Blattläuse einen klebrigen Honigtau aus, auf dem sich oft Rußtaupilze ansiedeln.

Natürliche Feinde

Zum Glück haben Blattläuse viele natürliche Feinde. Marienkäfer und ihre Larven, Florfliegen, Schwebfliegen und Schlupfwespen können ganze Blattlauskolonien dezimieren. Ein Tipp aus der Praxis: Lassen Sie in der Nähe Ihrer Hülsenfrüchte einige Wildblumen stehen. Diese locken die nützlichen Insekten an und sorgen so für ein natürliches Gleichgewicht.

Bekämpfungsstrategien

Neben der Förderung von Nützlingen gibt es weitere Möglichkeiten, Blattläuse in Schach zu halten. Ein kräftiger Wasserstrahl kann die Läuse von den Pflanzen spülen. Auch Neem-Öl oder Schmierseifenlösungen haben sich bewährt. Im Notfall können auch spezielle Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen, aber Vorsicht: Diese sollten wirklich nur als letztes Mittel verwendet werden, da sie auch nützliche Insekten schädigen können.

Erbsenkäfer: Der heimliche Feinschmecker

Lebenszyklus und Schadbild

Der Erbsenkäfer ist ein raffinierter Schädling. Die erwachsenen Käfer legen ihre Eier an junge Erbsenhülsen. Die geschlüpften Larven bohren sich in die Hülsen und fressen die heranreifenden Erbsen von innen auf. Oft bemerkt man den Befall erst bei der Ernte, wenn man die kleinen Löcher in den Erbsen entdeckt. Ein Ärgernis für jeden Gärtner!

Präventive Maßnahmen

Vorbeugung ist hier besonders wichtig. Achten Sie auf eine gute Fruchtfolge und bauen Sie Erbsen nicht jedes Jahr am selben Standort an. Entfernen Sie nach der Ernte alle Pflanzenreste gründlich, da sich die Käfer darin verstecken können. Ein früher Anbau kann helfen, da die Erbsen dann schon reif sind, bevor die Käfer aktiv werden.

Bekämpfungsmöglichkeiten

Ist der Käfer einmal da, wird's knifflig. Biologische Gegenspieler gibt es leider kaum. In kleinen Gärten kann das Absammeln der Käfer helfen. Im größeren Maßstab setzen Landwirte auf den Einsatz von Pheromonfallen oder, als letzte Option, auf zugelassene Insektizide. Aber Achtung: Timing ist hier alles, denn sobald die Larven in den Hülsen sind, kommen wir nicht mehr an sie ran.

Bohnenfliege: Der unterirdische Saboteur

Erkennung und Schadensymptome

Die Bohnenfliege ist ein heimtückischer Geselle. Ihre Larven fressen an den Wurzeln und Keimlingen der Bohnen, oft noch bevor diese überhaupt aus dem Boden kommen. Befallene Pflanzen kümmern, haben gelbe Blätter oder sterben ganz ab. Manchmal sieht man auch bräunliche "Miniergänge" in den Blättern – das Werk der Larven.

Kulturmaßnahmen zur Vorbeugung

Auch hier gilt: Vorbeugen ist besser als heilen. Eine gute Fruchtfolge ist besonders wichtig. Vermeiden Sie es, Bohnen direkt nach anderen Hülsenfrüchten oder Spinat anzubauen. Eine späte Aussaat, wenn der Boden schon wärmer ist, kann helfen, da die Fliegen dann schon ihren Höhepunkt überschritten haben. Mulchen Sie den Boden, um die Eiablage zu erschweren.

Biologische und chemische Kontrolle

Biologisch lässt sich die Bohnenfliege mit Nematoden bekämpfen. Diese mikroskopisch kleinen Fadenwürmer parasitieren die Larven der Fliege. In der konventionellen Landwirtschaft kommen auch Saatgutbehandlungen zum Einsatz. Im Hobbygarten sollte man darauf aber verzichten und lieber auf vorbeugende Maßnahmen setzen.

Alles in allem sind Hülsenfrüchte robuste und dankbare Pflanzen. Mit ein bisschen Wissen und Aufmerksamkeit lassen sich die meisten Probleme in den Griff bekommen. Und mal ehrlich: Gibt's was Schöneres, als die erste selbstgezogene Bohne oder Erbse zu ernten? Na also!

Wichtige Krankheiten bei Hülsenfrüchten: Von Welke bis Rost

Hülsenfrüchte sind nicht nur für uns Menschen eine leckere Nahrungsquelle, sondern leider auch für allerlei Krankheitserreger ein gefundenes Fressen. Als langjährige Biologin und passionierte Hobbygärtnerin habe ich schon so manchen Kampf gegen diese ungebetenen Gäste ausgefochten. Lasst uns mal einen genaueren Blick auf die häufigsten Übeltäter werfen.

Fusarium-Welke: Der heimtückische Bodenbewohner

Die Fusarium-Welke ist so eine Sache, die einem wirklich den letzten Nerv rauben kann. Stellt euch vor, ihr freut euch schon auf eure prächtige Bohnenernte, und plötzlich fangen die Pflanzen an zu welken, als hätten sie einen Sonnenstich. Aber Pustekuchen - hier ist ein Pilz am Werk!

Ursache und Symptome

Der Übeltäter ist ein Bodenpilz namens Fusarium. Er dringt über die Wurzeln in die Pflanze ein und verstopft die Leitungsbahnen. Das Ergebnis? Die Blätter werden gelb, welken und fallen ab. Im schlimmsten Fall kippt die ganze Pflanze um. Echt fies, oder?

Verbreitungswege

Das Gemeine an Fusarium ist, dass er sich im Boden pudelwohl fühlt und dort jahrelang überdauern kann. Er verbreitet sich durch infiziertes Saatgut, kontaminiertes Gießwasser oder auch durch Gartengeräte. Einmal im Beet, ist er schwer wieder loszuwerden.

Managementstrategien

Was tun? Nun, Vorbeugung ist hier besonders wichtig. Verwendet gesundes Saatgut und achtet auf eine gute Fruchtfolge. Wenn's doch mal passiert ist, hilft nur radikales Vorgehen: Befallene Pflanzen müssen raus, und zwar komplett mit Wurzeln. Und bitte nicht auf den Kompost damit!

Echter Mehltau: Der weiße Schleier des Grauens

Ach ja, der Echte Mehltau - mein alter Bekannter aus so mancher Gartensaison. Wenn eure Hülsenfrüchte plötzlich aussehen, als hätte jemand Mehl darüber gestreut, dann habt ihr es wahrscheinlich mit ihm zu tun.

Erkennungsmerkmale

Der Echte Mehltau zeigt sich als weißer, mehliger Belag auf Blättern, Stängeln und Hülsen. Im fortgeschrittenen Stadium werden die befallenen Pflanzenteile braun und sterben ab. Klingt nicht gerade appetitlich, oder?

Begünstigende Faktoren

Dieser Pilz ist ein echter Diva: Er mag's warm und trocken. Stickige Luft und enge Pflanzabstände sind für ihn wie ein Wellnessprogramm. Besonders anfällig sind geschwächte oder überdüngte Pflanzen.

Bekämpfungsmaßnahmen

Um dem Mehltau Paroli zu bieten, solltet ihr auf gute Durchlüftung achten. Gießt morgens, damit die Blätter über Tag abtrocknen können. In meinem Garten schwöre ich auf eine Spritzbrühe aus Backpulver und Wasser - das mag der Pilz gar nicht. Und wenn's ganz schlimm wird, gibt's im Fachhandel auch zugelassene Fungizide.

Grauschimmel (Botrytis): Der graue Schleicher

Botrytis ist so ein Zeitgenosse, den man wirklich nicht unterschätzen sollte. Ich erinnere mich noch gut an das Jahr, als er mir fast die ganze Ernte verhagelt hat.

Infektionsbedingungen

Im Gegensatz zum Echten Mehltau liebt Botrytis es feucht und kühl. Besonders bei länger anhaltender Nässe fühlt er sich sauwohl. Er nutzt jede kleine Verletzung an der Pflanze als Eintrittspforte.

Schadbild an verschiedenen Pflanzenteilen

Der Grauschimmel macht seinem Namen alle Ehre: Befallene Pflanzenteile bedecken sich mit einem graubraunen, pelzigen Belag. Blüten und junge Hülsen können komplett verfaulen. Bei Bohnen sieht man oft braune Flecken auf den Hülsen - echt unappetitlich.

Integrierte Bekämpfungsansätze

Gegen Botrytis hilft vor allem eines: Hygiene im Garten. Entfernt welke Blüten und befallene Pflanzenteile sofort. Achtet auf gute Belüftung und vermeidet Verletzungen beim Gießen oder Pflegen. In besonders feuchten Jahren kann eine vorbeugende Behandlung mit Pflanzenstärkungsmitteln sinnvoll sein.

Ackerbohnenrost: Der rostbraune Plagegeist

Zuletzt noch ein Wort zum Ackerbohnenrost. Der hat mir letztes Jahr ganz schön zugesetzt, als ich dachte, ich könnte mal eben ein paar Ackerbohnen zwischendurch anbauen.

Symptome und Auswirkungen

Typisch für den Rost sind rostbraune Pusteln auf Blättern und Stängeln. Die Blätter vergilben und fallen vorzeitig ab. Bei starkem Befall kann die ganze Pflanze eingehen. Das Fiese daran: Der Pilz schwächt die Pflanze so sehr, dass der Ertrag deutlich zurückgeht.

Epidemiologie

Der Ackerbohnenrost überwintert auf Pflanzenresten und verbreitet sich bei feucht-warmer Witterung rasend schnell. Die Sporen werden durch Wind und Regen verteilt und können im Nu ein ganzes Feld befallen.

Resistenzzüchtung und Kontrolle

Zum Glück gibt es mittlerweile einige rostresistente Sorten. Die sind zwar nicht komplett immun, aber deutlich widerstandsfähiger. Ansonsten gilt: Fruchtwechsel einhalten, befallene Pflanzenreste entfernen und im Notfall zu zugelassenen Fungiziden greifen.

Alles in allem sind Krankheiten bei Hülsenfrüchten zwar eine Herausforderung, aber mit etwas Wissen und der richtigen Vorsorge kriegt man das schon in den Griff. Und wenn mal was schiefgeht - keine Panik! Aus Fehlern lernt man bekanntlich am besten. In diesem Sinne: Ran an die Bohnen und viel Erfolg im Kampf gegen die fiesen Pilze!

Präventive Maßnahmen: Gesunde Hülsenfrüchte durch Vorsorge

Beim Anbau von Hülsenfrüchten gilt: Vorbeugen ist besser als heilen. Hier sind einige bewährte Methoden, um Bohnen, Erbsen und Co. vor Schädlingen und Krankheiten zu schützen.

Fruchtfolge und Anbaupausen: Dem Boden Erholung gönnen

Eine kluge Fruchtfolge ist wie ein abwechslungsreiches Menü für die Erde. Warum ist das wichtig? Viele Schädlinge und Krankheitserreger haben sich auf bestimmte Pflanzen spezialisiert. Durch Wechsel bringen wir sie aus dem Konzept.

Ein guter Rhythmus wäre zum Beispiel:

- Jahr 1: Hülsenfrüchte

- Jahr 2: Kohlgemüse

- Jahr 3: Wurzelgemüse

- Jahr 4: Blattgemüse

So erholt sich der Boden und Schädlinge können sich nicht festsetzen.

Sortenwahl und Resistenzzüchtung: Robuste Hülsenfrüchte

Resistente Sorten sind wie widerstandsfähige Pflanzen, die Krankheiten und Schädlingen trotzen können.

Was bringen resistente Sorten? Sie reduzieren Probleme und oft auch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Resistente Pflanzen können Krankheitserregern und Schädlingen besser widerstehen oder sind sogar immun gegen sie.

Beispiele für resistente Hülsenfrüchte:

- Buschbohnen mit Resistenz gegen Bohnenmosaikvirus

- Erbsensorten, die dem Echten Mehltau widerstehen

- Ackerbohnen, die gegen Rost geschützt sind

Beachten Sie: Auch diese Sorten benötigen Pflege und gute Wachstumsbedingungen.

Hygiene im Garten: Gründliche Pflege

Gartenhygiene ist wie das Aufräumen nach einer Gartenparty - nur dass unsere Gäste Pilze, Bakterien und Insekten waren.

Pflanzenreste entfernen: Nach der Ernte sollten kranke Pflanzenteile entsorgt werden. Am besten in die Biotonne und nicht auf den Kompost. Warum? Weil viele Krankheitserreger und Schädlinge dort überwintern und im nächsten Jahr zurückkehren würden.

Werkzeuge reinigen: Gartenwerkzeuge können unbeabsichtigt zu Überträgern werden. Eine Reinigung mit Seifenlauge oder verdünntem Alkohol nach der Arbeit an kranken Pflanzen kann helfen. Bei Bedarf auch eine Desinfektion mit speziellen Mitteln.

Optimale Kulturbedingungen: Ideale Umgebung für Hülsenfrüchte

Gesunde Pflanzen widerstehen Angriffen besser. Schaffen wir also beste Bedingungen für unsere Hülsenfrüchte!

Standortwahl und Bodenvorbereitung: Hülsenfrüchte bevorzugen sonnige und warme Standorte. Der Boden sollte locker und gut durchlüftet sein. Kompost vor der Aussaat macht den Boden krümelig und nährstoffreich.

Bewässerung und Düngung: Hülsenfrüchte mögen es gleichmäßig feucht. Staunässe ist zu vermeiden - sie begünstigt Pilzwachstum. Bei der Düngung können wir zurückhaltend sein. Dank ihrer Knöllchenbakterien versorgen sich Hülsenfrüchte größtenteils selbst mit Stickstoff. Etwas Kalium und Phosphor zur Blütezeit kann förderlich sein.

Biologische Bekämpfungsmethoden: Natürliche Verbündete

Manchmal braucht man Unterstützung im Kampf gegen Schädlinge. Statt chemischer Mittel können wir auf natürliche Helfer setzen.

Einsatz von Nützlingen: Hilfreiche Gartenbesucher

Marienkäfer und Schlupfwespen gegen Blattläuse: Diese Insekten sind effektive Blattlausbekämpfer. Ein Marienkäfer frisst täglich bis zu 50 Blattläuse! Schlupfwespen legen ihre Eier direkt in die Blattläuse.

Wie lockt man sie an? Oft reichen einladende Wildblumen in der Nähe. Oder man kauft sie im Fachhandel und setzt sie gezielt aus.

Nematoden gegen Bodenschädlinge: Diese mikroskopisch kleinen Würmer jagen Larven von Dickmaulrüsslern, Trauermücken und anderen Bodenschädlingen. Sie werden einfach im Gießwasser ausgebracht.

Pflanzenstärkungsmittel und Bioaktivatoren: Natürliche Stärkung

Pflanzenstärkungsmittel und Bioaktivatoren sind wie ein Vitamindrink für Hülsenfrüchte.

Wie funktioniert das? Diese Mittel unterstützen die natürlichen Abwehrkräfte der Pflanzen. Sie machen sie widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Schädlinge. Manche aktivieren sogar das pflanzeneigene Immunsystem für schnellere Reaktionen bei Angriffen.

Beispiele für wirksame Präparate:

- Algenpräparate: Reich an Mineralstoffen und Spurenelementen

- Schachtelhalmbrühe: Stärkt die Zellwände durch hohen Kieselsäuregehalt

- Effektive Mikroorganismen: Fördern ein gesundes Bodenleben

Diese Mittel sind keine Wundermittel, können aber Hülsenfrüchten einen Vorteil verschaffen. Am besten wendet man sie vorbeugend an.

Mit diesen Methoden sind Sie gut vorbereitet für eine erfolgreiche Hülsenfrucht-Saison. Ein gesunder Garten funktioniert wie ein gut eingespieltes Team - alles greift ineinander. Also, viel Erfolg bei der Hülsenfrucht-Kultivierung!

Chemische Pflanzenschutzmaßnahmen bei Hülsenfrüchten

Auch wenn biologische und präventive Methoden immer die erste Wahl sein sollten, gibt es Situationen, in denen chemische Pflanzenschutzmittel nötig werden können. Dabei ist es wichtig, verantwortungsvoll und mit Bedacht vorzugehen.

Grundsätze des verantwortungsvollen Einsatzes

Bei der Anwendung chemischer Mittel gilt: So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Vor dem Einsatz sollten immer erst alle anderen Optionen ausgeschöpft werden. Wichtig ist auch die richtige Wahl des Mittels - es sollte möglichst spezifisch gegen den vorhandenen Schädling oder die Krankheit wirken. Breit wirkende Mittel schaden oft auch Nützlingen.

Übersicht zugelassener Wirkstoffe

Die Palette zugelassener Wirkstoffe für Hülsenfrüchte ist begrenzt. Häufig kommen Pyrethroide gegen beißende und saugende Insekten zum Einsatz. Gegen pilzliche Erreger werden oft Azole oder Strobilurine verwendet. Die Zulassung ändert sich aber ständig, daher ist es ratsam, sich vor der Anwendung über den aktuellen Stand zu informieren.

Anwendungstechnik und Sicherheitsaspekte

Bei der Ausbringung ist auf eine gleichmäßige Verteilung zu achten. Windstille Tage sind ideal. Zum Schutz von Bienen sollte nicht während der Blüte gespritzt werden. Persönliche Schutzausrüstung wie Handschuhe und Atemschutz sind ein Muss. Nach der Anwendung unbedingt Wartezeiten bis zur Ernte einhalten!

Monitoring und Früherkennung für gesunde Hülsenfrüchte

Um Probleme frühzeitig zu erkennen und gezielt handeln zu können, ist regelmäßiges Monitoring unerlässlich.

Regelmäßige Pflanzenkontrollen

Mindestens einmal pro Woche sollten die Pflanzen gründlich unter die Lupe genommen werden. Dabei auf Verfärbungen, Fraßspuren oder ungewöhnliche Wuchsformen achten. Besonders die Blattunterseiten nicht vergessen - hier verstecken sich oft Schädlinge.

Einsatz von Fallen und Indikatorpflanzen

Gelbtafeln oder Pheromonfallen können helfen, den Befall frühzeitig zu erkennen. Manche Gärtner pflanzen auch besonders anfällige Sorten als "Wächter" - zeigen diese Symptome, ist höchste Alarmbereitschaft angesagt.

Moderne Technologien zur Schädlings- und Krankheitserkennung

In größeren Betrieben kommen zunehmend digitale Helfer zum Einsatz. Drohnen mit Spezialkameras können Stress bei Pflanzen erkennen, bevor er mit bloßem Auge sichtbar wird. Auch Smartphone-Apps zur Schädlingsbestimmung können hilfreich sein.

Aus Erfahrung lernen - Fallstudien und Praxisbeispiele

Erfolgreiche Bekämpfungsstrategien in verschiedenen Anbausystemen

Ein Bio-Betrieb in der Nähe von Freiburg hatte jahrelang Probleme mit der Brennfleckenkrankheit bei Bohnen. Durch eine Kombination aus resistenten Sorten, weiterer Fruchtfolge und dem gezielten Einsatz von Pflanzenstärkungsmitteln konnte der Befall deutlich reduziert werden.

Lehren aus Fehlschlägen und unerwarteten Herausforderungen

Ein konventioneller Betrieb in Niedersachsen setzte jahrelang auf chemische Bekämpfung von Blattläusen. Als die Schädlinge Resistenzen entwickelten, brach der Ertrag ein. Heute setzt der Betrieb auf ein integriertes Konzept mit Nützlingen und nur noch punktuellem Pflanzenschutzmitteleinsatz - mit Erfolg!

Blick in die Zukunft - was bringt die Forschung?

Neue Forschungsansätze in der Schädlings- und Krankheitsbekämpfung

Spannend sind Versuche mit Pheromonen zur Verwirrung von Schadinsekten oder der Einsatz von Mikroorganismen zur Stärkung der Pflanzenabwehr. Auch an der Optimierung biologischer Bekämpfungsmethoden wird intensiv geforscht.

Potenzial von CRISPR und anderen Gentechnologien

Die CRISPR-Technologie könnte es ermöglichen, gezielt resistente Sorten zu züchten, ohne artfremde Gene einzuführen. Ob und wie solche Pflanzen in Deutschland angebaut werden dürfen, ist aber noch Gegenstand hitziger Debatten.

Anpassungsstrategien an den Klimawandel

Mit zunehmender Erwärmung könnten neue Schädlinge bei uns heimisch werden. Gleichzeitig leiden viele Hülsenfrüchte unter Hitzestress. Die Züchtung hitzetoleranter und gleichzeitig widerstandsfähiger Sorten ist daher ein wichtiges Forschungsfeld.

Gesunde Hülsenfrüchte - ein ganzheitlicher Ansatz ist gefragt

Der Schutz von Hülsenfrüchten vor Schädlingen und Krankheiten ist eine komplexe Aufgabe. Ein Patentrezept gibt es nicht - zu unterschiedlich sind die Bedingungen von Betrieb zu Betrieb. Klar ist aber: Nur wer verschiedene Methoden clever kombiniert, wird langfristig erfolgreich sein.

Prävention durch Fruchtfolge, Sortenwahl und optimale Kulturbedingungen bildet das Fundament. Regelmäßiges Monitoring ermöglicht frühzeitiges Eingreifen. Biologische Methoden sollten Vorrang haben, chemische Mittel nur als letzte Option zum Einsatz kommen.

Die Forschung liefert ständig neue Erkenntnisse und Methoden. Wer am Ball bleibt und offen für Neues ist, wird auch in Zukunft gesunde und ertragreiche Hülsenfrüchte ernten können. Ganz gleich ob im Hausgarten oder im Großbetrieb - ein ganzheitlicher, durchdachter Managementansatz ist entscheidend für den Erfolg.