Schalerbsen schützen: Krankheiten erkennen und effektiv behandeln

Schalerbsen sind in vielen Gärten beliebt, und das aus gutem Grund. Doch wie alle Pflanzen können auch sie von Krankheiten heimgesucht werden. Lassen Sie uns gemeinsam erkunden, wie wir Krankheiten frühzeitig erkennen und unsere Schalerbsen bestmöglich schützen können.

Kernpunkte für gesunde Schalerbsen

- Regelmäßige Pflanzenkontrolle ist der Schlüssel zum Erfolg

- Schnelles Handeln bei ersten Krankheitsanzeichen

- Vorbeugung durch kluge Standortwahl und Fruchtfolge

- Natürliche Behandlungsmethoden bevorzugen

Warum Schalerbsen im Garten so wertvoll sind

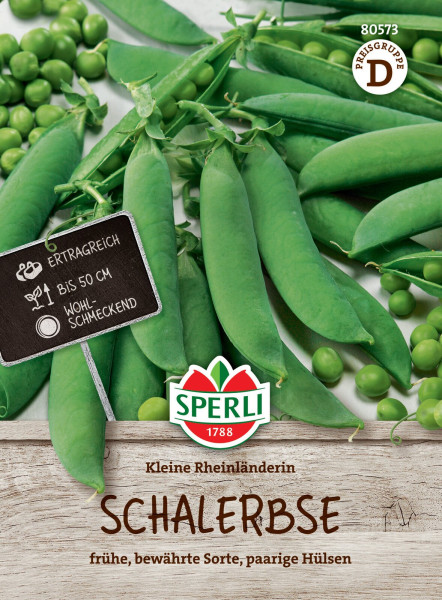

Schalerbsen, die manchmal auch als Zuckererbsen bezeichnet werden, sind wahre Alleskönner im Garten. Ihr zarter Wuchs und die essbaren Schoten machen sie zu einer Bereicherung für jedes Gemüsebeet. In meinem eigenen Garten baue ich seit Jahren Schalerbsen an und bin immer wieder begeistert von ihrer Pflegeleichtigkeit und dem frühen Ertrag, den sie liefern.

Trotz ihrer Robustheit sind auch diese Pflanzen nicht immun gegen Krankheiten. Um eine reiche Ernte sicherzustellen, ist es entscheidend, mögliche Probleme rechtzeitig zu erkennen und angemessen zu behandeln.

Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten bei Schalerbsen

Wie so oft im Leben gilt auch hier: Vorbeugen ist besser als heilen. Eine durchdachte Standortwahl, die richtige Fruchtfolge und der Einsatz resistenter Sorten können viele Probleme von vornherein verhindern. Dennoch empfiehlt es sich, die Pflanzen regelmäßig zu begutachten, um bei ersten Krankheitsanzeichen prompt reagieren zu können.

Typische Krankheiten bei Schalerbsen

Falscher Mehltau

Symptome: Der Falsche Mehltau kündigt sich meist durch gelbliche Flecken auf den Blättern an. Schaut man genauer hin, entdeckt man auf der Blattunterseite einen grau-violetten, pelzigen Belag. Bei schwerem Befall können die Blätter sogar absterben.

Ursachen und Bedingungen: Verantwortlich für diese Krankheit ist der Pilz Peronospora pisi. Er fühlt sich besonders wohl, wenn es feucht und kühl ist - Bedingungen, die im Frühling häufig anzutreffen sind.

Vorbeugung:

- Wählen Sie einen sonnigen, luftigen Platz für Ihre Schalerbsen

- Pflanzen Sie nicht zu dicht

- Gießen Sie vorzugsweise morgens und nur bodennah

- Entfernen Sie befallene Pflanzenteile umgehend

Behandlung: Bei ersten Anzeichen können Sie es mit Schachtelhalmbrühe oder Ackerschachtelhalmextrakt versuchen. Diese natürlichen Mittel stärken die Pflanzen und bremsen die Ausbreitung des Pilzes.

Grauschimmel

Symptome: Der Grauschimmel zeigt sich als grau-brauner, pelziger Belag auf Blättern, Stängeln und Hülsen. Befallene Pflanzenteile faulen und sterben ab.

Ursachen und Bedingungen: Der Übeltäter hier ist Botrytis cinerea. Dieser Pilz gedeiht besonders gut bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen zwischen 15 und 20°C.

Vorbeugung:

- Sorgen Sie für gute Luftzirkulation zwischen den Pflanzen

- Vermeiden Sie Staunässe und übermäßige Feuchtigkeit

- Entfernen Sie abgestorbene Pflanzenteile zeitnah

Behandlung: Bei leichtem Befall hilft oft schon das Entfernen der betroffenen Pflanzenteile. In hartnäckigeren Fällen können biologische Pflanzenstärkungsmittel auf Basis von Bacillus subtilis eine gute Wahl sein.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Krankheiten nicht nur Schalerbsen befallen können. Eine gute Gartenhygiene und regelmäßige Kontrollen sind der Schlüssel zu gesunden Pflanzen - nicht nur bei Schalerbsen, sondern im gesamten Gemüsegarten.

Die Fusarium-Welke bei Schalerbsen: Ein ernstzunehmender Gegner

Wenn wir über Schalerbsen sprechen, kommen wir nicht umhin, die Fusarium-Welke zu erwähnen. Diese tückische Krankheit kann unseren geliebten Pflanzen ordentlich zusetzen. Je früher wir sie erkennen, desto besser können wir reagieren.

Wie erkennt man die Fusarium-Welke?

Die ersten Anzeichen sind oft unscheinbar: Die unteren Blätter beginnen zu vergilben und wandern langsam nach oben. Bei genauerem Hinsehen fallen welke, schlaffe Blätter auf. Mit der Zeit verfärben sich die Stängel bräunlich, und im schlimmsten Fall verabschiedet sich die ganze Pflanze.

Was begünstigt die Fusarium-Welke?

Der Übeltäter ist ein Bodenpilz, der es sich jahrelang im Erdreich gemütlich machen kann. Warme Temperaturen und feuchte Böden sind sein Paradies. Besonders kritisch wird es, wenn wir Jahr für Jahr Schalerbsen am gleichen Fleckchen anbauen - da fühlt sich der Pilz wie im Schlaraffenland.

Wie können wir vorbeugen?

- Fruchtfolge ist das A und O: Mindestens 4 Jahre Pause zwischen den Erbsenpartys im Beet

- Auf der sicheren Seite mit resistenten Sorten: Einige moderne Züchtungen zeigen dem Pilz die kalte Schulter

- Dem Boden etwas Gutes tun: Kompost und organisches Material machen ihn fit

- Wasserhaushalt im Griff: Staunässe ist ein No-Go

- Sauberkeit im Garten: Befallene Pflanzenreste gehören nicht auf den Kompost

Und wenn es doch passiert ist?

Ehrlich gesagt, sind die Behandlungsmöglichkeiten begrenzt, wenn die Krankheit erstmal Fuß gefasst hat. Befallene Pflanzen sollten wir schnell entfernen und entsorgen. Von chemischen Keulen rate ich im Hausgarten ab. Stattdessen konzentrieren wir uns darauf, die gesunden Pflanzen zu stärken:

- Vorsichtig gießen, um Staunässe zu vermeiden

- Mulchen hilft, die Bodenfeuchte zu regulieren

- Pflanzenstärkungsmittel aus Algen oder Schachtelhalmextrakt können Wunder wirken

Ein selbstgemachter Komposttee kann wahre Wunder für das Bodenleben und die Abwehrkräfte unserer Pflanzen bewirken.

Weitere Herausforderungen für unsere Schalerbsen

Der Echte Mehltau

Der Echte Mehltau ist ein häufiger Gast, der sich durch einen weißen, mehlartigen Belag auf Blättern und Stängeln zu erkennen gibt. Interessanterweise mag er es auch trocken - im Gegensatz zu vielen seiner pilzigen Kollegen. Um ihm das Leben schwer zu machen, sollten wir die Pflanzen nicht zu eng setzen und für gute Durchlüftung sorgen. Bei den ersten Anzeichen kann eine Behandlung mit verdünnter Magermilch oder einer Backpulverlösung helfen - klingt komisch, funktioniert aber oft erstaunlich gut.

Virosen - die unsichtbare Gefahr

Verschiedene Viren können unsere Schalerbsen heimsuchen und zu allerlei Deformationen oder seltsamen Blattmustern führen. Da diese Plagegeister meist von Blattläusen übertragen werden, ist eine konsequente Blattlauskontrolle unerlässlich. Leider müssen befallene Pflanzen entfernt werden, um eine Ausbreitung zu verhindern - da gibt es kein Pardon.

Vorsorge ist die beste Medizin

Der richtige Platz ist Gold wert

Unsere Schalerbsen sind nicht allzu anspruchsvoll, aber sie haben ihre Vorlieben. Ein sonniges bis halbschattiges Plätzchen mit lockerem, humusreichem Boden lässt ihre Herzen höher schlagen. Vor der Aussaat lohnt es sich, den Boden gründlich aufzulockern und etwas gut verrotteten Kompost unterzumischen. Ein pH-Wert zwischen 6,0 und 7,0 macht sie richtig glücklich.

Kluge Fruchtfolge - der Schlüssel zum Erfolg

Eine durchdachte Fruchtfolge hilft enorm, bodenbürtige Krankheiten in Schach zu halten. Schalerbsen sollten frühestens nach 4 Jahren wieder an derselben Stelle angebaut werden. Kohlgemüse oder Zucchini sind tolle Vormieter. Als Nachbarn eignen sich besonders gut hungrige Gesellen wie Tomaten oder Kürbisse - sie freuen sich über den Stickstoff, den die Erbsen im Boden hinterlassen.

Die richtigen Sorten machen den Unterschied

In den letzten Jahren hat die Züchtung enorme Fortschritte gemacht. Mittlerweile gibt es viele Schalerbsensorten, die den gängigen Krankheiten die Stirn bieten können. Robuste Sorten wie 'Kelvedon Wonder' oder 'Markana' haben sich in meinem Garten bewährt. Beim Saatgutkauf lohnt es sich, die spezifischen Resistenzeigenschaften der Sorten genau unter die Lupe zu nehmen.

Raum zum Atmen

Zu eng gepflanzte Schalerbsen sind wie Menschen in überfüllten Räumen - anfälliger für Krankheiten. Zwischen den Reihen sollten wir mindestens 50 cm Platz lassen. In der Reihe selbst reichen etwa 5 cm Abstand zwischen den Erbsen. Bei Stangensorten darf es gerne etwas großzügiger sein. Diese lockere Anordnung erleichtert nicht nur die Pflege und Ernte, sondern lässt unsere Pflanzen auch richtig durchatmen.

Der Schlüssel zu gesunden Schalerbsen: Die richtige Bewässerung

Wasser ist das A und O für prächtige Schalerbsen. Zu viel des Guten kann allerdings Wurzelfäule begünstigen, während zu wenig die Pflanzen stressen und ihr Wachstum bremsen kann. Aus meiner Erfahrung hat sich das Gießen am Morgen bewährt - so haben die Blätter den ganzen Tag Zeit, abzutrocknen. Der Boden sollte gleichmäßig feucht sein, aber nicht wie ein nasser Schwamm.

Ein einfacher Trick: Stecken Sie den Finger etwa 2-3 cm tief in die Erde. Fühlt sie sich noch feucht an, können Sie mit dem Gießen noch etwas warten. In der Blüte- und Hülsenbildungsphase sind unsere Schalerbsen besonders durstig. Eine Mulchschicht aus Stroh oder Rasenschnitt hilft übrigens wunderbar, die Feuchtigkeit im Boden zu halten.

Nährstoffe für optimales Wachstum: Weniger ist oft mehr

Schalerbsen sind keine Vielfraße, was Nährstoffe angeht. Als clevere Leguminosen können sie sogar Stickstoff aus der Luft binden. Sie brauchen aber Phosphor und Kalium für ein gesundes Wachstum. Eine Grunddüngung mit reifem Kompost vor der Aussaat reicht meist schon aus. Während der Wachstumsphase kann man alle 3-4 Wochen mit einem organischen Flüssigdünger nachhelfen.

Vorsicht bei der Stickstoffdüngung - zu viel davon und die Pflanzen produzieren mehr Blätter als Hülsen. Ein pH-Wert zwischen 6,0 und 7,0 ist der Sweet Spot für die Nährstoffaufnahme. Wenn Sie Aufhellungen zwischen den Blattadern bemerken, könnte ein Magnesiummangel vorliegen. Eine Blattdüngung mit Bittersalz kann hier Wunder wirken.

Kulturschutznetze: Der natürliche Schutzschild gegen Schädlinge

Kulturschutznetze sind wahre Alleskönner. Sie halten lästige Besucher wie Blattläuse, Thripse und Erbsenwickler fern, ohne dass wir zur chemischen Keule greifen müssen. Das Netz wird direkt nach der Aussaat oder Pflanzung über die Beete gespannt und an den Rändern gut befestigt.

Achten Sie darauf, dass das Netz eng genug ist (Maschenweite maximal 0,8 x 0,8 mm) und genügend Spielraum für das Pflanzenwachstum lässt. Zur Blütezeit sollten wir das Netz zeitweise entfernen, um den fleißigen Bestäubern Zugang zu gewähren. Ein netter Nebeneffekt: Kulturschutznetze verbessern das Mikroklima und schützen vor starkem Wind und Hagel.

Gartenhygiene: Kleine Maßnahmen, große Wirkung

Gute Gartenhygiene ist wie Händewaschen für unsere Pflanzen - sie beugt Krankheiten effektiv vor. Entfernen Sie regelmäßig welke oder kranke Pflanzenteile, um die Ausbreitung von Krankheitserregern einzudämmen. Auch Ihre Gartenwerkzeuge verdienen nach getaner Arbeit eine gründliche Reinigung, besonders wenn sie an kranken Pflanzen eingesetzt wurden.

Eine saubere Fruchtfolge ist ebenfalls ein Muss - bauen Sie Schalerbsen nicht häufiger als alle 4 Jahre am gleichen Standort an. Erntereste sollten gründlich entfernt werden, und nur gesundes Pflanzenmaterial gehört auf den Kompost. Beim Aussäen auf ausreichende Abstände zu achten, fördert eine gute Luftzirkulation. So bleiben die Pflanzen trockener und weniger anfällig für Pilzkrankheiten.

Ökologische Behandlungsmethoden: Natürlich gesunde Schalerbsen

Pflanzenstärkungsmittel aus der Natur

Die Natur hält einige Schätze bereit, die unseren Schalerbsen helfen können, Krankheiten und Schädlingen die Stirn zu bieten. Hier sind einige Methoden, die sich in meinem Garten bewährt haben:

Algenextrakte: Multitalente für die Pflanzenstärkung

Algenextrakte sind wahre Nährstoffbomben. Sie fördern das Wurzelwachstum und stärken die natürlichen Abwehrkräfte der Pflanze. Man kann sie als Blattdünger oder Gießmittel anwenden. Ich sprühe etwa alle 2-3 Wochen eine verdünnte Lösung (nach Herstellerangaben) auf meine Pflanzen.

Schachtelhalmbrühe: Der natürliche Schutzschild gegen Pilze

Schachtelhalm ist reich an Kieselsäure, die die Zellwände der Pflanzen stärkt und sie widerstandsfähiger gegen Pilzinfektionen macht. Für die Brühe weiche ich 1 kg frischen oder 150 g getrockneten Schachtelhalm in 10 l Wasser 24 Stunden ein und koche das Ganze dann 30 Minuten. Abgekühlt und verdünnt (1:5) sprühe ich es alle 10-14 Tage über die Blätter.

Komposttee: Flüssiges Gold für den Boden

Komposttee ist ein fantastischer natürlicher Dünger und Bodenverbesserer. Er fördert nützliche Mikroorganismen im Boden, die Krankheitserreger in Schach halten können. Ich lasse 1 kg reifen Kompost in einem Leinensack in 10 l Wasser 24 Stunden ziehen und gieße oder sprühe die verdünnte Lösung (1:10) dann auf meine Pflanzen.

Biologische Pflanzenschutzmittel: Wenn's mal ernst wird

Manchmal reichen Pflanzenstärkungsmittel nicht aus. In solchen Fällen können biologische Pflanzenschutzmittel eine große Hilfe sein:

Bacillus subtilis: Der mikroskopische Bodyguard

Dieses faszinierende Bakterium bildet einen Schutzfilm auf den Pflanzen und hemmt das Wachstum von Schadpilzen. Es wirkt besonders gut gegen Grauschimmel und Echten Mehltau. Ich sprühe die Suspension nach Herstellerangaben über die Blätter, am besten vorbeugend oder bei ersten Anzeichen eines Befalls.

Trichoderma-Pilze: Die unterirdischen Helfer

Trichoderma-Pilze leben in einer Art Partnerschaft mit Pflanzenwurzeln. Sie fördern das Wurzelwachstum und schützen vor bodenbürtigen Krankheitserregern. Das Präparat wird bei der Aussaat oder beim Pflanzen in den Boden eingearbeitet. Es hat sich in meinem Garten besonders bei der Bekämpfung von Fusarium-Welke und Wurzelfäule bewährt.

Natürliche Gegenspieler: Willkommene Gäste im Garten

Ein vielfältiger Garten ist wie ein Magnet für nützliche Insekten, die Schädlinge in Schach halten. Marienkäfer und ihre Larven sind wahre Blattlaus-Vertilger, während Schwebfliegen gerne Thripse jagen. Blühstreifen mit Wildblumen, Kräutern oder Phacelia zwischen den Gemüsebeeten sind wie ein Fünf-Sterne-Hotel für diese Nützlinge.

Auch unsere gefiederten Freunde leisten ihren Beitrag zur Schädlingsbekämpfung. Nistkästen und Sitzstangen in der Nähe des Gemüsegartens laden sie zum Verweilen ein. Ein kleiner Miniteich oder eine simple Wasserschale lockt Frösche und andere Amphibien an, die ebenfalls gerne Schädlinge verspeisen.

Diese ökologischen Methoden brauchen zwar etwas Zeit, fördern aber langfristig ein gesundes Gleichgewicht im Garten. So können wir uns auf eine reiche Ernte schmackhafter und gesunder Schalerbsen freuen, ganz ohne chemische Hilfsmittel. Und mal ehrlich: Gibt es etwas Schöneres, als zu sehen, wie der eigene Garten zu einem lebendigen Ökosystem wird?

Chemische Behandlungsmöglichkeiten bei Schalerbsen: Wann greifen wir zu dieser Option?

Ich bevorzuge biologische und vorbeugende Maßnahmen, aber manchmal lässt sich der Einsatz chemischer Mittel nicht vermeiden. Die Frage ist: Wann ist dieser Zeitpunkt gekommen?

Der richtige Moment für chemische Mittel

Chemische Pflanzenschutzmittel sind für mich die allerletzte Option - wenn alles andere versagt hat und die Ernte wirklich auf dem Spiel steht. Typische Szenarien, in denen ich darüber nachdenke:

- Ein Falscher Mehltau-Befall, der sich wie ein Lauffeuer ausbreitet

- Hartnäckiger Grauschimmel bei Dauerregen

- Ein aggressiver Fusarium-Befall, der die Pflanzen dahinrafft

Bevor ich zur chemischen Keule greife, wäge ich immer sorgfältig ab: Ist der potenzielle Schaden durch die Krankheit wirklich gravierender als die Nebenwirkungen des Mittels?

Die Wahl des richtigen Präparats

Bei der Auswahl des passenden Mittels ist Fingerspitzengefühl gefragt. Worauf ich besonders achte:

- Gezielte Wirkung gegen den vorliegenden Übeltäter

- Möglichst schonend für Nützlinge und Umwelt

- Kurze Wartezeit bis zur Ernte

- Zulassung für Hobbygärtner wie uns

Im Zweifelsfall hole ich mir Rat bei einem Fachberater. Die Zulassungen ändern sich häufig, daher ist aktuelles Wissen Gold wert.

Sicherheit geht vor: Die richtige Anwendung

Wenn es dann doch mal soweit ist, gehe ich mit äußerster Vorsicht vor:

- Die Gebrauchsanweisung lese ich von A bis Z und halte mich penibel daran

- Schutzkleidung ist Pflicht: Handschuhe, langärmelige Klamotten und eine Schutzbrille

- Spritzen nur bei Windstille, damit nichts abdriftet

- Abends behandeln, um unsere fleißigen Bienen zu schonen

- Kinder und Haustiere bleiben dem behandelten Bereich fern

- Gründliches Händewaschen nach der Anwendung ist selbstverständlich

Die vorgeschriebene Wartezeit bis zur Ernte nehme ich sehr ernst. In dieser Zeit kommen keine Schalerbsen auf den Tisch - Sicherheit geht vor Genuss.

Wachsam sein: Frühzeitige Erkennung von Krankheiten

Um chemische Mittel möglichst zu vermeiden, setze ich auf regelmäßige Kontrollen. Wer seine grünen Schützlinge gut im Blick hat, kann Probleme früh erkennen und gegensteuern.

Routine-Check für gesunde Schalerbsen

Ich habe mir angewöhnt, meine Schalerbsen mindestens zweimal die Woche gründlich unter die Lupe zu nehmen. Dabei schaue ich mir an:

- Blätter (oben und unten)

- Stängel und die kletterfreudigen Ranken

- Blüten und die zarten jungen Hülsen

- Den Wurzelbereich, soweit sichtbar

Besonders aufmerksam bin ich bei Verfärbungen, seltsamen Flecken, welken Stellen oder ungewöhnlichen Wuchsformen. Auch ungebetene Gäste wie Blattläuse entgehen mir so nicht.

Alarmsignale: Typische Anzeichen für Krankheiten

Jede Krankheit hat ihre eigene Handschrift. Hier einige Warnsignale, bei denen bei mir die Alarmglocken läuten:

- Weißlicher oder grauer Flaum auf den Blättern (Echter oder Falscher Mehltau)

- Braune Flecken auf Blättern und Hülsen (Grauschimmel auf Beutezug)

- Welke Pflanzenteile trotz guter Bewässerung (Verdacht auf Fusarium-Welke)

- Gelbliche Verfärbungen und Mosaikmuster (mögliche Virusinfektion)

Ich mache gerne Fotos von verdächtigen Stellen. So kann ich die Entwicklung besser verfolgen und habe im Notfall Bilder für eine Beratung parat.

Schnell reagieren bei ersten Anzeichen

Habe ich den Verdacht, dass etwas nicht stimmt, ist schnelles Handeln angesagt:

- Befallene Pflanzenteile entferne ich großzügig und entsorge sie im Restmüll

- Verwendete Werkzeuge desinfiziere ich mit Alkohol

- Ich verstärke vorbeugende Maßnahmen wie bessere Luftzirkulation und Hygiene

- Sofortiger Einsatz biologischer Bekämpfungsmethoden

- Im Zweifelsfall hole ich mir Rat bei einem Experten

Je früher ich eingreife, desto größer sind die Chancen, die Krankheit in den Griff zu bekommen, ohne chemische Mittel einsetzen zu müssen.

Der Lohn der Mühe: Gesunde Schalerbsen aus dem eigenen Garten

Schalerbsen anzubauen kann manchmal eine Herausforderung sein, aber mit dem richtigen Know-how und etwas Aufmerksamkeit werden wir mit einer tollen Ernte belohnt. Ein guter Standort, robuste Sorten und optimale Pflege sind der Schlüssel zum Erfolg.

Regelmäßige Beobachtung und schnelles Eingreifen bei den ersten Anzeichen von Problemen haben sich in meinem Garten bewährt. Mit biologischen Methoden und natürlichen Stärkungsmitteln lassen sich viele Krankheiten in Schach halten. Chemische Mittel bleiben für mich wirklich die allerletzte Option.

Wenn wir diese Tipps beherzigen, steht einer reichen Ernte knackiger, gesunder Schalerbsen nichts mehr im Wege. Der Geschmack frisch gepflückter Erbsen aus dem eigenen Garten ist einfach unvergleichlich - die Mühe lohnt sich auf jeden Fall!