Fruchtfolge im Gemüsegarten: Erfolgreicher Brokkolianbau

Brokkoli gedeiht am besten in einem gut durchdachten Fruchtwechsel. Eine kluge Planung fördert gesunde Pflanzen und eine ertragreiche Ernte.

Wichtige Erkenntnisse für den Brokkolianbau

- Fruchtwechsel verbessert Nährstoffversorgung

- Vermeidung von Bodenmüdigkeit durch Wechsel zwischen Stark- und Schwachzehrern

- Richtiger Fruchtwechsel beugt Schädlingen und Krankheiten vor

Bedeutung der Fruchtfolge im Gemüseanbau

Die Fruchtfolge spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg im Gemüsegarten. Sie sorgt für eine ausgewogene Nährstoffversorgung, verhindert die Anreicherung von Schädlingen und Krankheitserregern und erhält die Bodengesundheit. Gerade bei anspruchsvollen Kulturen wie Brokkoli ist ein durchdachter Fruchtwechsel unerlässlich.

In meinem Garten habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich eine gute Planung der Fruchtfolge wirklich auszahlt. Besonders bei Kohlgewächsen wie Brokkoli lohnt sich der Aufwand. Die Pflanzen danken es mit kräftigem Wuchs und einer reichen Ernte.

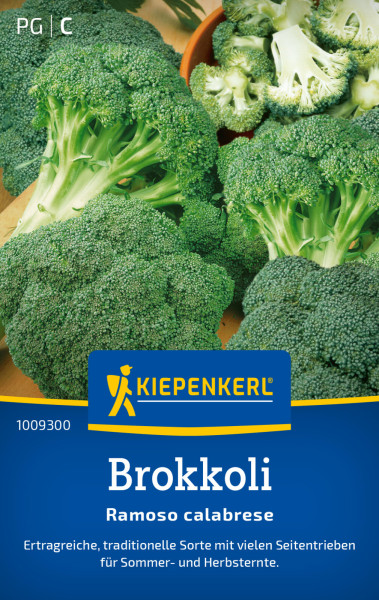

Besonderheiten von Brokkoli als Kulturpflanze

Brokkoli gehört zur Familie der Kreuzblütler und ist ein typischer Starkzehrer. Das bedeutet, er entzieht dem Boden viele Nährstoffe. Gleichzeitig ist Brokkoli anfällig für bestimmte Krankheiten und Schädlinge, die sich bei häufigem Anbau im Boden anreichern können.

Besonders problematisch ist die Kohlhernie, eine Pilzerkrankung, die bei zu häufigem Anbau von Kohlgewächsen am selben Standort auftritt. Ein sorgfältiger Fruchtwechsel ist daher für Brokkoli besonders wichtig.

Grundlagen der Fruchtfolge für Brokkoli

Nährstoffbedarf von Brokkoli

Brokkoli hat einen hohen Bedarf an Stickstoff, Kalium und Phosphor. Um diese Nährstoffe bereitzustellen, ohne den Boden auszulaugen, ist eine durchdachte Fruchtfolge nötig. Ideal ist es, wenn vor dem Brokkoli Pflanzen angebaut wurden, die den Boden mit Nährstoffen anreichern.

Bodenverbesserung durch Fruchtwechsel

Ein gezielter Fruchtwechsel verbessert die Bodenstruktur und fördert das Bodenleben. Pflanzen mit unterschiedlichen Wurzelsystemen lockern den Boden in verschiedenen Tiefen. Das kommt dem Brokkoli zugute, der ein gut durchlüftetes Erdreich benötigt.

Vermeidung von Bodenmüdigkeit und Krankheiten

Durch den Wechsel zwischen verschiedenen Pflanzenfamilien wird die Anreicherung von Schaderregern im Boden verhindert. Für Brokkoli ist es besonders wichtig, eine Pause von mindestens drei, besser vier Jahren zwischen dem Anbau von Kreuzblütlern einzuhalten.

Geeignete Vorkulturen für Brokkoli

Leguminosen als Stickstofflieferanten

Hülsenfrüchte sind ideale Vorkulturen für Brokkoli. Sie reichern den Boden mit Stickstoff an und lockern ihn durch ihr tiefreichendes Wurzelsystem.

Erbsen

Erbsen sind hervorragende Vorfrüchte für Brokkoli. Sie hinterlassen einen lockeren, stickstoffreichen Boden. Zudem können sie bereits im Frühjahr angebaut werden, sodass nach der Ernte noch genug Zeit für den Brokkolianbau bleibt.

Bohnen

Auch Bohnen eignen sich gut als Vorfrucht. Sie binden ebenfalls Luftstickstoff und lockern den Boden. Buschbohnen haben den Vorteil, dass sie schnell abgeerntet sind und das Beet für den Brokkoli freigeben.

Flachwurzler zur Bodenlockerung

Pflanzen mit flachem Wurzelsystem bereiten den Boden optimal für den Brokkoli vor, indem sie die oberen Bodenschichten lockern und Unkraut unterdrücken.

Salate

Verschiedene Salatsorten sind gute Vorfrüchte für Brokkoli. Sie lockern den Boden oberflächlich und hinterlassen ihn in einem guten Zustand. Zudem sind sie Schwachzehrer und verbrauchen nicht viele Nährstoffe.

Spinat

Spinat ist ebenfalls ein geeigneter Vorläufer für Brokkoli. Er wächst schnell, unterdrückt Unkraut und hinterlässt einen gut vorbereiteten Boden. Besonders Frühjahrsspinat passt gut in die Fruchtfolge vor Brokkoli.

Gründüngungspflanzen

Gründüngungspflanzen sind sehr nützlich in der Fruchtfolge. Sie verbessern die Bodenstruktur, unterdrücken Unkraut und bringen zusätzliche Nährstoffe in den Boden.

Phacelia

Phacelia, auch Bienenfreund genannt, ist eine hervorragende Gründüngung vor Brokkoli. Sie lockert den Boden, unterdrückt Unkraut und zieht mit ihren Blüten nützliche Insekten an. Nach dem Einarbeiten verrottet Phacelia schnell und gibt Nährstoffe frei.

Senf (nicht bei Kohlhernie-Gefahr)

Senf als Gründüngung kann den Boden gut auf den Brokkolianbau vorbereiten. Er wächst schnell, unterdrückt Unkraut und reichert den Boden mit organischer Substanz an. Allerdings gehört Senf wie Brokkoli zu den Kreuzblütlern. Bei Verdacht auf Kohlhernie sollte man daher auf andere Gründüngungspflanzen ausweichen.

Meine Erfahrung zeigt: Eine gut geplante Fruchtfolge erleichtert die Arbeit und sorgt für gesündere Pflanzen und bessere Erträge. Gerade bei Brokkoli lohnt es sich, die Vorkultur mit Bedacht zu wählen. So schafft man gute Voraussetzungen für eine reiche Ernte.

Vorsicht bei der Vorkultur für Brokkoli

Bei der Planung des Gemüsegartens sollten wir ein wachsames Auge auf die Vorkulturen für unseren Brokkoli haben. Einige Pflanzengruppen können sich nämlich negativ auf seinen Anbau auswirken:

Kreuzblütler - die unerwünschten Verwandten

Brokkoli gehört zur Familie der Kreuzblütler, und wie das so ist mit Verwandten - manchmal braucht man etwas Abstand. Vermeiden Sie daher vor Brokkoli den Anbau anderer Kohlarten wie:

- Blumenkohl

- Grünkohl

- Kohlrabi

- Rosenkohl

- Weiß- oder Rotkohl

Diese Verwandtschaft erhöht das Risiko von Krankheiten und Schädlingen, die sich auf diese Pflanzenfamilie spezialisiert haben. Besonders tückisch sind dabei Kohlhernie, Kohlschwärze oder Falscher Mehltau.

Nährstoffhungrige Konkurrenz

Pflanzen mit hohem Nährstoffbedarf sollten Sie ebenfalls als Vorkultur für Brokkoli meiden. Dazu gehören:

- Tomaten

- Kürbisse

- Zucchini

- Gurken

- Auberginen

Diese Kulturen sind wahre Nährstofffresser und hinterlassen oft einen ausgelaugten Boden. Unser Brokkoli könnte dann nicht genug Nährstoffe finden, was zu Wachstumsproblemen und mageren Erträgen führen kann.

Nach solchen Starkzehrern empfiehlt sich eine Gründüngung oder eine großzügige Portion Kompost, bevor der Brokkoli seinen Platz einnimmt.

Was kommt nach dem Brokkoli?

Nach der Brokkoliernte stellt sich die Frage: Wie geht's weiter mit unserem Beet? Hier ein paar Ideen für die Nachkultur:

Genügsame Nachbarn

Pflanzen mit geringem Nährstoffbedarf sind ideale Nachfolger für unseren Brokkoli.

Wurzelgemüse - die Tiefgründigen

Möhren und Pastinaken sind wahre Bodenverbesserer. Mit ihren tiefen Wurzeln lockern sie die Erde und nutzen verbliebene Nährstoffe effizient. Als Bonus gehören sie zu einer anderen Pflanzenfamilie, was das Risiko von Krankheiten und Schädlingen verringert.

Zwiebelgewächse - die Bescheidenen

Zwiebeln, Lauch und Knoblauch sind echte Teamplayer im Garten. Sie begnügen sich mit wenig und tragen zur Bodengesundheit bei. Ihre Wurzeln sorgen für eine lockere Bodenstruktur.

Gründüngung - die Bodenkur

Eine Gründüngung nach der Brokkoliernte kann wahre Wunder bewirken. Sie verbessert die Bodenstruktur, erhöht den Humusgehalt und bindet wertvolle Nährstoffe.

Winterroggen - der Winterharte

Winterroggen ist ein echter Spätaufsteher. Er kann noch im Herbst gesät werden und überwintert problemlos. Seine Wurzeln lockern den Boden und verhindern, dass Nährstoffe ausgewaschen werden. Im Frühjahr untergepflügt, dient er als natürlicher Dünger.

Feldsalat - der Allrounder

Feldsalat ist ein wahrer Tausendsassa. Er wächst auch bei kühlen Temperaturen, schützt den Boden vor Erosion und kann nebenbei als leckeres Wintergemüse geerntet werden. Die Reste können im Frühjahr untergepflügt werden.

Brokkoli in guter Gesellschaft

Die Mischkultur bietet beim Brokkolianbau viele Vorteile. Verschiedene Pflanzenarten werden nebeneinander angebaut, um voneinander zu profitieren.

Warum Mischkultur?

Die Mischkultur mit Brokkoli bringt einige Pluspunkte:

- Bessere Raumausnutzung im Garten

- Natürlicher Schutz vor Schädlingen und Krankheiten

- Verbesserung des Bodenlebens

- Höhere Erträge auf gleicher Fläche

- Gegenseitige Wachstumsförderung

Die besten Begleiter für Brokkoli

Hier ein paar bewährte Partnerpflanzen für unseren Brokkoli:

Kräuter - die duftenden Helfer

Dill und Kamille sind wahre Insektenmagneten. Sie locken nützliche Krabbeltiere an, die bei der Bestäubung helfen und Schädlinge in Schach halten. Ihre ätherischen Öle können sogar das Wachstum von Brokkoli fördern. Dill zum Beispiel zieht Schwebfliegen an, deren Larven sich gerne über Blattläuse hermachen.

Tagetes - die Nematodenbekämpfer

Tagetes sind echte Alleskönner im Garten. Sie sondern Substanzen ab, die schädliche Nematoden im Boden reduzieren. Das ist besonders vorteilhaft für Brokkoli, der anfällig für Wurzelschäden durch diese mikroskopisch kleinen Würmer ist.

Beim Anbau von Tagetes zwischen Brokkolipflanzen sollten Sie auf ausreichend Abstand achten. Oft reicht schon eine Reihe Tagetes zwischen zwei Reihen Brokkoli aus, um die nematodenreduzierende Wirkung zu erzielen.

Die Mischkultur mit Brokkoli erfordert etwas Planung und Experimentierfreude, kann aber zu einem gesünderen Garten und besseren Erträgen führen. In meinem Garten habe ich schon einige spannende Kombinationen ausprobiert. Mein Tipp: Probieren Sie verschiedene Varianten aus und beobachten Sie die Ergebnisse. So finden Sie die optimale Mischkultur für Ihren ganz persönlichen Brokkoli-Erfolg.

Zeitliche Planung der Fruchtfolge für Brokkoli

Optimaler Anbauzeitpunkt für Brokkoli

Brokkoli lässt sich zu verschiedenen Zeiten anbauen, was uns Gärtnern eine gewisse Flexibilität gibt. Man unterscheidet zwischen Frühjahrs-, Sommer- und Herbstanbau. Für den Frühjahrsanbau säen wir den Brokkoli ab Mitte März in Anzuchtkästen aus und pflanzen ihn Mitte April ins Freiland. Die Ernte erfolgt dann von Juni bis Juli. Beim Sommeranbau säen wir direkt ins Freiland, und zwar von April bis Mai. Geerntet wird von Juli bis September. Für den Herbstanbau säen wir im Juni aus und ernten von September bis November.

Aus meiner Erfahrung kann der Herbstanbau besonders ertragreich sein. Die Pflanzen entwickeln sich kräftig, während die kühleren Herbstnächte den Geschmack intensivieren. Beim Herbstanbau empfiehlt es sich, frostresistente Sorten zu wählen, um auf der sicheren Seite zu sein.

Anpassung der Vor- und Nachkulturen an die Saison

Die Wahl der Vor- und Nachkulturen hängt vom Anbauzeitpunkt des Brokkolis ab. Für den Frühjahrsanbau eignen sich als Vorkulturen Gründüngungspflanzen wie Phacelia oder Winterroggen, die den Boden über den Winter bedecken und im Frühjahr eingearbeitet werden. Als Nachkultur bieten sich Bohnen oder Erbsen an, die den Boden mit Stickstoff anreichern.

Beim Sommeranbau können wir als Vorkultur Frühkartoffeln oder Salate wählen. Nach der Brokkoli-Ernte ist der Boden noch warm genug für eine Herbst- oder Wintersaat wie Feldsalat oder Spinat.

Für den Herbstanbau eignen sich als Vorkulturen Frühgemüse wie Radieschen oder Kohlrabi. Als Nachkultur empfiehlt sich eine Gründüngung mit Winterroggen oder Winterwicken, die den Boden über den Winter schützen und im Frühjahr als grüner Dünger dienen.

Bodenbearbeitung zwischen den Kulturen

Gründliche Reinigung nach Brokkoli-Ernte

Nach der Ernte des Brokkolis ist eine gründliche Reinigung des Beetes wichtig. Entfernen Sie alle Pflanzenreste, insbesondere die Strünke und Wurzeln. Diese können Krankheitserreger und Schädlinge beherbergen. Die Pflanzenreste sollten nicht auf den Kompost geworfen, sondern entsorgt werden, um eine Verbreitung möglicher Krankheiten zu vermeiden.

Anschließend lockern wir den Boden oberflächlich auf. Das fördert die Bodenbelüftung und erleichtert das Eindringen von Wasser. Bei schweren Böden kann es sinnvoll sein, etwas Sand oder feinen Kies einzuarbeiten, um die Struktur zu verbessern.

Bodenlockerung und -verbesserung

Brokkoli entzieht dem Boden viele Nährstoffe. Daher ist es wichtig, den Boden nach der Ernte wieder aufzubereiten. Eine bewährte Methode ist das Einarbeiten von gut verrottetem Kompost. Dieser verbessert nicht nur die Bodenstruktur, sondern fügt auch wichtige Nährstoffe hinzu.

Alternativ können Sie organische Dünger wie Hornspäne oder Pflanzenjauche verwenden. Diese sollten Sie leicht in die obere Bodenschicht einarbeiten. Bei sauren Böden empfiehlt sich zusätzlich eine Kalkung, da Brokkoli einen pH-Wert zwischen 6,5 und 7,5 bevorzugt.

Eine weitere effektive Methode zur Bodenverbesserung ist der Anbau von Gründüngungspflanzen. Phacelia oder Senf eignen sich hervorragend, um den Boden zu lockern und mit organischem Material anzureichern. Bei Kohlhernie-Gefahr sollte man jedoch keinen Senf als Gründüngung verwenden, da dieser zur selben Pflanzenfamilie wie Brokkoli gehört und die Krankheit übertragen kann.

Düngung in der Fruchtfolge mit Brokkoli

Nährstoffbedarf decken ohne Überdüngung

Brokkoli hat einen hohen Nährstoffbedarf, insbesondere an Stickstoff, Kalium und Calcium. Eine ausgewogene Düngung ist wichtig für ein gesundes Wachstum und einen guten Ertrag. Allerdings sollten wir eine Überdüngung vermeiden, da diese zu übermäßigem Blattwachstum auf Kosten der Kopfbildung führen kann.

Für eine optimale Versorgung empfiehlt sich vor der Pflanzung eine Bodenanalyse durchzuführen. So können wir gezielt die fehlenden Nährstoffe ergänzen. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter benötigt Brokkoli etwa 80-100 g eines ausgewogenen organischen Volldüngers.

Eine bewährte Methode ist die Verteilung der Düngergaben. Man gibt etwa die Hälfte des Düngers vor der Pflanzung in den Boden und den Rest in zwei bis drei Gaben während der Wachstumsphase. So steht den Pflanzen immer ausreichend Nahrung zur Verfügung, ohne dass es zu einer Überdüngung kommt.

Organische vs. mineralische Düngung

In der Fruchtfolge mit Brokkoli können wir sowohl organische als auch mineralische Dünger einsetzen. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Organische Dünger wie Kompost, Hornspäne oder Pferdemist verbessern langfristig die Bodenstruktur und fördern das Bodenleben. Sie geben ihre Nährstoffe langsam ab, was eine gleichmäßige Versorgung der Pflanzen gewährleistet.

Mineralische Dünger wirken dagegen schneller und lassen sich genauer dosieren. Sie eignen sich besonders gut, um akute Nährstoffmängel auszugleichen. Allerdings können sie bei übermäßigem Einsatz das Bodenleben beeinträchtigen und zu einer Versalzung des Bodens führen.

Eine Kombination aus beiden Düngerarten kann sinnvoll sein. Man verwendet hauptsächlich organische Dünger für die Grundversorgung und setzt mineralische Dünger gezielt ein, wenn ein Mangel beobachtet wird. Zum Beispiel gibt man bei Calciummangel, der sich durch braune Blattränder zeigt, eine kleine Menge Calciumnitrat.

Krankheiten und Schädlinge in der Fruchtfolge

Typische Probleme bei Brokkoli

Brokkoli kann von verschiedenen Krankheiten und Schädlingen befallen werden. Zu den häufigsten Problemen gehören:

- Kohlhernie: Eine Pilzerkrankung, die zu Wucherungen an den Wurzeln führt

- Kohlfliege: Ihre Larven fressen an den Wurzeln und können die Pflanze zum Absterben bringen

- Kohlweißling: Die Raupen fressen Löcher in die Blätter

- Mehltau: Ein Pilz, der die Blätter mit einem weißen Belag überzieht

- Alternaria: Verursacht braune, runde Flecken auf den Blättern

Eine rechtzeitige Erkennung und schnelles Handeln sind entscheidend, um größere Schäden zu vermeiden.

Präventive Maßnahmen durch Fruchtwechsel

Ein durchdachter Fruchtwechsel ist eine der wirksamsten Methoden, um Krankheiten und Schädlinge zu reduzieren. Hier einige bewährte Strategien:

- Anbaupause: Bauen Sie Brokkoli und andere Kreuzblütler nur alle 3-4 Jahre auf derselben Fläche an. Das unterbricht den Lebenszyklus vieler Schädlinge und Krankheitserreger.

- Mischkultur: Pflanzen Sie Brokkoli zusammen mit Pflanzen, die Schädlinge abwehren. Zwiebeln, Knoblauch oder Tagetes können beispielsweise die Kohlfliege fernhalten.

- Gründüngung: Der Anbau von Gründüngungspflanzen wie Phacelia zwischen den Kohlkulturen fördert das Bodenleben und stärkt die natürliche Abwehrkraft des Bodens.

- Resistente Sorten: Wählen Sie Brokkoli-Sorten, die gegen häufige Krankheiten resistent sind.

Die Verwendung von Vlies oder Insektennetzen hat sich bewährt. Diese schützen die Pflanzen vor fliegenden Schädlingen wie der Kohlfliege oder dem Kohlweißling, ohne den Einsatz von chemischen Mitteln.

Ein gesunder Boden ist die beste Voraussetzung für gesunde Pflanzen. Achten Sie auf eine ausgewogene Düngung und gute Bodenstruktur. Gesunde, kräftige Pflanzen sind weniger anfällig für Krankheiten und Schädlinge.

Mit diesen Maßnahmen und einem durchdachten Fruchtwechsel können wir viele Probleme von vornherein vermeiden und uns an einer reichen Brokkoli-Ernte erfreuen.

Mehrjährige Fruchtfolgen mit Brokkoli: Praxiserprobte Beispiele

Eine kluge Fruchtfolge ist der Schlüssel zu gesunden Pflanzen und einer reichen Ernte. Bei Brokkoli müssen wir besonders auf eine ausgewogene Nährstoffversorgung und den Schutz vor Krankheiten achten. Hier ein paar bewährte Rotationen, die sich in meinem Garten bewährt haben:

Dreijährige Rotation: Der Klassiker

- Brokkoli nach Gründüngung mit Phacelia

- Wurzelgemüse wie Möhren oder Pastinaken

- Hülsenfrüchte wie Erbsen oder Bohnen

Diese Abfolge nutzt die Stickstoffanreichung durch die Hülsenfrüchte und den Tiefwurzler-Effekt der Wurzelgemüse optimal aus. Es ist faszinierend zu beobachten, wie die Bodenstruktur sich von Jahr zu Jahr verbessert.

Vierjährige Rotation: Für mehr Vielfalt

- Brokkoli

- Salate oder Spinat

- Zwiebeln oder Lauch

- Leguminosen wie Bohnen

Hier profitiert der Brokkoli von der Stickstoffanreicherung der Leguminosen und dem Auflockerungseffekt der Flachwurzler. Diese Rotation hat den Vorteil, dass sie mehr Abwechslung auf den Teller bringt.

Fruchtfolge anpassen: Von Kleingarten bis Großfläche

Kreative Lösungen für den Kleingarten

Im Kleingarten wird's oft eng, da heißt es kreativ werden. Mischkultur ist hier der Schlüssel: Brokkoli lässt sich hervorragend mit Tagetes oder Dill kombinieren. Das spart Platz und sieht noch dazu hübsch aus. Auf größeren Flächen können wir dagegen ganze Beete mit Brokkoli bepflanzen und die klassische Fruchtfolge einhalten.

Hochbeet und Kübel: Brokkoli im Miniformat

Beim Anbau in Gefäßen empfiehlt sich alle paar Jahre ein kompletter Substratwechsel. Das klingt nach viel Arbeit, lohnt sich aber. Zwischen zwei Brokkolikulturen sollten mindestens zwei andere Gemüsearten ihren Platz finden. Wichtig: Achten Sie auf nährstoffreiche Erde und regelmäßige Düngung. In Gefäßen werden die Nährstoffe schneller ausgewaschen als im Freiland.

Den Überblick behalten: Planung ist alles

Mein treuer Begleiter: Das Gartentagebuch

Ein Gartentagebuch ist Gold wert. Notieren Sie Aussaat- und Erntezeitpunkte, Düngergaben und Besonderheiten. So behalten Sie den Überblick und können aus Erfolgen und Misserfolgen lernen. Ich führe seit Jahren ein Gartentagebuch und es hat mir schon oft geholfen, Zusammenhänge zu erkennen und meine Anbauplanung zu verbessern. Man glaubt gar nicht, wie leicht man Details vergisst!

Digitale Helfer: Apps und Co.

Heutzutage gibt es praktische Apps und Onlinetools, die bei der Planung helfen. Sie erinnern an Aussaatzeiten, geben Tipps zur Fruchtfolge und helfen, den Überblick zu behalten. Besonders praktisch finde ich die Möglichkeit, virtuelle Beetpläne zu erstellen und zu speichern. Allerdings bleibt für mich das gute alte Notizbuch unersetzlich - es funktioniert auch ohne Akku und WLAN.

Fazit: Brokkoli im Fruchtwechsel

Eine durchdachte Fruchtfolge mit Brokkoli zahlt sich langfristig aus. Sie verbessert die Bodenstruktur, beugt Krankheiten vor und sorgt für optimale Nährstoffversorgung. Ob im Kleingarten oder auf größeren Flächen - mit der richtigen Planung ernten Sie gesunden und leckeren Brokkoli. Probieren Sie ruhig verschiedene Fruchtfolgen aus und finden Sie heraus, was in Ihrem Garten am besten funktioniert. Mit etwas Geduld und einem aufmerksamen Auge werden Sie bald zum Brokkoli-Profi!