Wildblumenwiesen: Ein buntes Paradies für Natur und Artenvielfalt

Wildblumenwiesen sind wahre Farbenspektakel und ein Magnet für allerlei Insekten. Sie erfreuen nicht nur das Auge, sondern leisten auch einen wertvollen Beitrag zum Ökosystem.

Blühende Erkenntnisse für Ihren Garten

- Wildblumenwiesen – ein Hotspot für biologische Vielfalt

- Einheimische Arten sind besonders wertvoll für unsere heimische Tierwelt

- Der richtige Standort entscheidet über Erfolg oder Misserfolg

- Vielfältige Saatgutmischungen für jeden Zweck und Standort

Was macht eine Wildblumenwiese so besonders?

Eine Wildblumenwiese ist weitaus mehr als nur ein farbenfroher Blumenteppich. Sie ist ein faszinierendes Ökosystem, das zahlreichen Pflanzen- und Tierarten ein Zuhause bietet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rasenflächen schafft sie Lebensraum und Nahrungsquelle für Insekten, Vögel und kleine Säugetiere.

Die ökologische Bedeutung von Wildblumenwiesen

Wildblumenwiesen sind wahre Hotspots der Biodiversität. Sie versorgen Bienen, Hummeln und Schmetterlinge mit Nektar und Pollen und dienen gleichzeitig als Kinderstube für viele Insektenarten. Diese wiederum landen auf dem Speiseplan von Vögeln und anderen Tieren. So entsteht ein komplexes Netzwerk des Lebens, das zur Stabilität des gesamten Ökosystems beiträgt.

Darüber hinaus wirken sich Wildblumenwiesen positiv auf Boden und Klima aus. Sie verbessern die Bodenstruktur, fördern die Humusbildung und tragen zur CO2-Speicherung bei. In Zeiten von Klimawandel und Artensterben sind solche naturnahen Flächen von unschätzbarem Wert.

Der ästhetische Zauber von Wildblumenwiesen

Neben ihrem ökologischen Nutzen begeistern Wildblumenwiesen durch ihre natürliche Schönheit. Vom Frühjahr bis in den Herbst hinein bieten sie ein sich ständig wandelndes Farbenspiel. Mal dominieren die zarten Blüten von Margeriten und Glockenblumen, dann wieder leuchten Mohn und Kornblumen um die Wette. Diese Dynamik macht jede Wildblumenwiese zu einem einzigartigen Naturerlebnis.

Ich erinnere mich noch lebhaft an meine erste selbst angelegte Wildblumenwiese. Es war faszinierend zu beobachten, wie sich die Fläche im Laufe der Monate veränderte. Besonders beeindruckt hat mich das geschäftige Summen der Insekten an warmen Sommertagen – ein deutliches Zeichen dafür, dass die Wiese von der Natur angenommen wurde.

Die Kunst der Saatgutauswahl

Der Erfolg einer Wildblumenwiese hängt maßgeblich von der Wahl des richtigen Saatguts ab. Dabei gilt es, verschiedene Faktoren zu berücksichtigen.

Heimische vs. nicht-heimische Arten

Bei der Auswahl des Saatguts sollte man auf heimische Arten setzen. Diese sind optimal an die lokalen Bedingungen angepasst und bieten einheimischen Insekten die beste Nahrungsgrundlage. Nicht-heimische Arten mögen zwar attraktiv aussehen, haben aber oft einen geringeren ökologischen Wert.

Einige bewährte heimische Arten sind:

- Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare)

- Wiesen-Glockenblume (Campanula patula)

- Wiesen-Salbei (Salvia pratensis)

- Wilde Möhre (Daucus carota)

- Kornblume (Centaurea cyanus)

Die standortgerechte Auswahl

Nicht jede Wildblume gedeiht an jedem Standort. Für eine erfolgreiche Wildblumenwiese ist es wichtig, die Standortbedingungen genau zu analysieren und das Saatgut entsprechend auszuwählen.

Bodenbeschaffenheit

Der Boden spielt eine entscheidende Rolle. Sandige, nährstoffarme Böden begünstigen andere Arten als schwere, lehmige Böden. Für magere Standorte eignen sich beispielsweise Arten wie der Kleine Wiesenknopf oder die Karthäuser-Nelke. Auf nährstoffreicheren Böden fühlen sich dagegen Wiesenstorchschnabel oder Wiesenbocksbart wohl.

Lichtverhältnisse

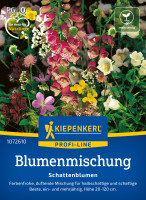

Die meisten Wildblumen lieben sonnige Standorte. Es gibt aber auch Arten, die mit Halbschatten oder sogar Schatten zurechtkommen. Für schattige Bereiche eignen sich zum Beispiel Walderdbeere oder Buschwindröschen.

Feuchtigkeit

Die Feuchtigkeit des Standorts sollte ebenfalls berücksichtigt werden. Während einige Arten trockene Böden bevorzugen, benötigen andere einen feuchten Untergrund. Für trockene Standorte sind Arten wie der Natternkopf oder die Färberkamille geeignet. Feuchte Böden begünstigen dagegen Pflanzen wie die Kuckucks-Lichtnelke oder den Blutweiderich.

Saatgutmischungen für verschiedene Zwecke

Je nach Zielsetzung und Standort gibt es verschiedene Saatgutmischungen im Handel. Diese sind oft auf bestimmte Bedingungen oder Ziele abgestimmt.

Blühwiesen für Insekten

Spezielle Insektenblühmischungen enthalten einen hohen Anteil an nektarreichen Blüten. Sie sind ideal, um Bienen, Hummeln und Schmetterlinge anzulocken. Typische Arten in solchen Mischungen sind Kornblume, Wiesen-Flockenblume oder Wiesen-Salbei.

Magere Standorte

Für nährstoffarme Böden gibt es Mischungen, die an diese kargen Bedingungen angepasst sind. Sie enthalten oft Arten wie Schafgarbe, Thymian oder Mauerpfeffer. Diese Pflanzen kommen mit wenig Nährstoffen aus und bilden dennoch attraktive Blüten.

Schattige Bereiche

Auch für schattige Standorte gibt es spezielle Mischungen. Diese enthalten schattentolerante Arten wie Walderdbeere, Gundermann oder Goldnessel. So lassen sich auch weniger sonnige Bereiche in blühende Oasen verwandeln.

Bei der Auswahl der richtigen Saatgutmischung lohnt es sich, Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Gute Anbieter können auf Basis der Standortbedingungen die optimale Mischung empfehlen. Mit der richtigen Auswahl und etwas Geduld entwickelt sich Ihre Wildblumenwiese zu einem blühenden Lebensraum für Mensch und Tier.

Bodenvorbereitung und Aussaat für eine blühende Wildblumenwiese

Der richtige Zeitpunkt für die Aussaat

Der Erfolg einer Wildblumenwiese hängt stark vom Aussaatzeitpunkt ab. Es gibt zwei günstige Perioden: Frühjahr und Spätsommer bis Frühherbst.

Die Frühjahrsaussaat von März bis Mai nutzt die Winterfeuchtigkeit im Boden, was die Keimung begünstigt. Allerdings besteht bei früher Aussaat die Gefahr von Spätfrösten, die den zarten Keimlingen zusetzen können.

Eine Alternative bietet die Herbstaussaat von August bis September. Die Samen können über den Winter im Boden quellen und starten im Frühjahr schnell durch. Ein weiterer Vorteil: Sie haben weniger Konkurrenz durch Unkräuter.

Bodenbearbeitung: Der Schlüssel zum Erfolg

Entfernen der vorhandenen Vegetation

Vor der Aussaat muss der Boden gründlich vorbereitet werden. Das bedeutet zunächst, die bestehende Vegetation zu entfernen. Hier einige Methoden:

- Umgraben: Eine klassische, aber schweißtreibende Methode. Der Boden wird 20-30 cm tief umgegraben.

- Abplaggen: Hierbei wird die obere Grasschicht mit einem Spaten abgetragen. Besonders effektiv, um nährstoffreichen Oberboden zu entfernen.

- Abdecken: Eine schonende Methode ist das Abdecken der Fläche mit lichtundurchlässiger Folie für mehrere Monate. Dies erstickt die vorhandene Vegetation.

Lockern und Ebnen des Bodens

Nach dem Entfernen der alten Vegetation geht's ans Lockern und Ebnen des Bodens. Ein feinkrümeliges Saatbett ist ideal für die kleinen Wildblumensamen. Verwenden Sie dafür eine Harke oder einen Rechen und entfernen Sie dabei auch Steine und Wurzelreste.

Für magere Standorte, die viele Wildblumen bevorzugen, kann es sinnvoll sein, Sand oder Kies einzuarbeiten. Dies verbessert die Drainage und reduziert den Nährstoffgehalt - perfekte Bedingungen für viele Wildblumenarten.

Aussaatmethoden für Wildblumensamen

Breitsaat: Die klassische Methode

Bei der Breitsaat werden die Samen gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt. Dies kann per Hand oder mit einem Streuwagen erfolgen. Ein kleiner Tipp aus meiner Erfahrung: Mischen Sie die Samen vorher mit Sand oder Sägemehl. So sehen Sie besser, wo Sie schon gesät haben und erreichen eine gleichmäßigere Verteilung.

Reihensaat: Für strukturierte Wildblumenwiesen

Die Reihensaat eignet sich besonders, wenn Sie bestimmte Arten gezielt platzieren möchten. Ziehen Sie dafür flache Rillen in den Boden und säen Sie die Samen hinein. Diese Methode erleichtert auch die spätere Unkrautbekämpfung zwischen den Reihen - ein nicht zu unterschätzender Vorteil im ersten Jahr.

Die richtige Saatgutmenge und -verteilung

Die optimale Saatgutmenge variiert je nach Mischung, liegt aber meist zwischen 3-5 g/m². Zu dicht gesäte Wiesen neigen dazu, dass sich einzelne Arten zu stark durchsetzen. Bei der Verteilung empfehle ich, lieber in zwei Durchgängen kreuzweise zu säen als alles auf einmal.

Anwalzen oder Einarbeiten der Saat

Nach der Aussaat ist es wichtig, die Samen mit dem Boden in Kontakt zu bringen. Bei kleinen Flächen reicht es, die Saat leicht anzudrücken. Für größere Areale empfiehlt sich eine Rasenwalze. Alternativ können Sie die Samen auch leicht einharken. Wichtig: Viele Wildblumensamen sind Lichtkeimer und sollten nur oberflächlich in den Boden eingearbeitet werden.

Pflege im ersten Jahr: Der Weg zur blühenden Wildblumenwiese

Bewässerung: Schlüssel zur erfolgreichen Keimung

In den ersten Wochen nach der Aussaat ist eine gleichmäßige Feuchtigkeit entscheidend. Der Boden sollte weder austrocknen noch zu nass sein. Bei Trockenheit empfiehlt es sich, täglich zu gießen, am besten morgens oder abends. Verwenden Sie dabei einen feinen Strahl oder eine Gießkanne mit Brause, um die Samen nicht wegzuspülen.

Unkrautbekämpfung: Geduld und Fingerspitzengefühl gefragt

Wildblumen brauchen Zeit zum Keimen und Wachsen. In dieser Phase können sich schnell wachsende Unkräuter durchsetzen. Entfernen Sie diese vorsichtig von Hand, sobald Sie sie erkennen. Achten Sie darauf, dabei nicht die zarten Keimlinge der Wildblumen zu beschädigen.

Bei starkem Unkrautdruck kann ein sogenannter Schröpfschnitt helfen. Dabei mähen Sie die Fläche auf etwa 5-10 cm Höhe, wenn die Unkräuter die Wildblumen zu überwuchern drohen. Dies fördert die Bestockung der Wildblumen und hemmt das Unkrautwachstum - ein effektives Mittel, das ich in meiner Praxis oft einsetze.

Schröpfschnitte: Das richtige Timing ist entscheidend

Schröpfschnitte sind ein wichtiges Instrument in der Pflege junger Wildblumenwiesen. Sie dienen nicht nur der Unkrautbekämpfung, sondern fördern auch die Verzweigung der Pflanzen. Der erste Schröpfschnitt erfolgt meist 6-8 Wochen nach der Aussaat, wenn die Vegetation eine Höhe von etwa 20 cm erreicht hat.

Führen Sie den Schnitt bei trockenem Wetter durch und entfernen Sie das Schnittgut, um eine Nährstoffanreicherung zu vermeiden. Je nach Wuchsstärke können im ersten Jahr 2-3 Schröpfschnitte nötig sein.

Mit der richtigen Vorbereitung und Pflege im ersten Jahr schaffen Sie die Grundlage für eine artenreiche und blütenprächtige Wildblumenwiese. Es braucht etwas Geduld, aber glauben Sie mir, die Mühe lohnt sich. In den kommenden Jahren wird Ihre Wiese immer schöner und leistet einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität. Ich bin jedes Mal aufs Neue fasziniert, wie sich solche Flächen entwickeln und welche Vielfalt an Leben sie anziehen.

Langfristige Pflege und Erhaltung von Wildblumenwiesen

Eine Wildblumenwiese ist mehr als nur ein Augenschmaus - sie bietet unzähligen Insekten und Kleintieren ein Zuhause. Um dieses empfindliche Ökosystem auf Dauer zu bewahren, braucht es eine wohldurchdachte Pflege. Lassen Sie uns die wichtigsten Aspekte genauer betrachten:

Mähregime: Das A und O für eine vitale Wiese

Der Schlüssel zu einer artenreichen Wildblumenwiese liegt im richtigen Mähregime. Dabei spielen zwei Faktoren eine entscheidende Rolle:

Wann und wie oft gemäht werden sollte

In der Regel genügt es, eine Wildblumenwiese ein- bis zweimal jährlich zu mähen. Der erste Schnitt erfolgt üblicherweise Ende Juni oder Anfang Juli, wenn die meisten Blüten verwelkt sind. Ein zweiter Schnitt kann im Spätsommer oder Frühherbst sinnvoll sein. Bei kargen Standorten reicht oft auch ein einmaliger Schnitt pro Jahr aus.

Meine Erfahrung hat gezeigt, dass es vorteilhaft sein kann, nicht die gesamte Fläche auf einmal zu mähen. Indem man einige Bereiche stehen lässt, bietet man Insekten weiterhin Nahrung und Unterschlupf.

Die richtige Mähtechnik und passende Geräte

Für kleinere Flächen eignet sich eine Sense oder ein Balkenmäher hervorragend. Bei größeren Arealen kommt möglicherweise ein Traktor mit Mähbalken zum Einsatz. Entscheidend ist, dass das Mähgut nicht zerkleinert wird. Mulchmäher sind hier tabu! Sie häckseln das Schnittgut so stark, dass es auf der Fläche verbleibt und diese ungewollt düngt.

Nach dem Mähen sollte man das Schnittgut einige Tage liegen lassen. So können reife Samen ausfallen und Kleintiere sich in Sicherheit bringen. Danach muss es unbedingt entfernt werden, um eine Nährstoffanreicherung zu verhindern.

Nachsaat und Lückenschluss

Trotz sorgfältiger Pflege können sich in der Wildblumenwiese kahle Stellen bilden. Diese sollten im Frühjahr oder Herbst mit einer geeigneten Samenmischung nachgesät werden. Lockern Sie den Boden leicht auf, streuen Sie die Samen aus und drücken Sie sie sanft an. Halten Sie die Fläche feucht, bis die Keimlinge erscheinen.

Bei der Wahl der Samenmischung ist es ratsam, auf standortgerechte und heimische Arten zu setzen. So stellen Sie sicher, dass die neuen Pflanzen mit den vorhandenen Bedingungen gut zurechtkommen und einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität leisten.

Nährstoffmanagement: In der Beschränkung zeigt sich der Meister

Eine der größten Herausforderungen bei der Pflege von Wildblumenwiesen ist das richtige Nährstoffmanagement. Die meisten Wildblumen gedeihen am besten auf mageren Böden. Zu viele Nährstoffe fördern das Wachstum von konkurrenzstarken Gräsern und Kräutern, die die gewünschten Wildblumen verdrängen können.

Um den Nährstoffgehalt niedrig zu halten, sollten Sie:

- Das Mähgut konsequent von der Fläche entfernen

- Auf jegliche Düngung verzichten

- Bei sehr nährstoffreichen Böden eventuell eine Aushagerung durch häufigeres Mähen in den ersten Jahren in Betracht ziehen

In meinem eigenen Garten habe ich beobachtet, dass es manchmal Jahre dauern kann, bis sich der ersehnte Blütenreichtum einstellt. Geduld ist hier wirklich der Schlüssel zum Erfolg!

Besondere Wildblumenwiesen-Typen

Je nach Standort und Bodenbeschaffenheit können sich verschiedene Typen von Wildblumenwiesen entwickeln. Hier ein Überblick über einige faszinierende Varianten:

Trockenrasen: Blütenpracht auf kargen Böden

Trockenrasen entstehen auf sehr mageren, oft kalkhaltigen Böden mit geringer Wasserhaltekapazität. Sie beherbergen eine Vielzahl spezialisierter Pflanzenarten wie Thymian, Steinnelken oder Silberdistel. Diese Wiesen benötigen kaum Pflege, sollten aber einmal jährlich gemäht werden, um Verbuschung zu verhindern.

Feuchtwiesen: Artenreichtum in Wassernähe

Feuchtwiesen findet man in Senken oder entlang von Gewässern. Sie bieten Lebensraum für Arten wie Sumpfdotterblume, Kuckuckslichtnelke oder verschiedene Seggen. Bei der Pflege ist darauf zu achten, dass der Boden nicht zu stark verdichtet wird. Das Mähen sollte möglichst bei trockenem Wetter erfolgen.

Schattenwiesen: Blüten unter Bäumen

Selbst an schattigen Standorten lassen sich artenreiche Wildblumenwiesen anlegen. Hier kommen Pflanzen wie Buschwindröschen, Walderdbeere oder Günsel zum Einsatz. Diese Wiesen benötigen oft weniger Pflege, da das Wachstum im Schatten langsamer verläuft.

Dachbegrünung mit Wildblumen

Eine besondere Form der Wildblumenwiese ist die Dachbegrünung. Hier kommen trockenheitsresistente Arten zum Einsatz, die mit den extremen Bedingungen auf dem Dach zurechtkommen. Eine solche Begrünung bietet nicht nur ökologische Vorteile, sondern verbessert auch das Stadtklima und die Energieeffizienz von Gebäuden.

Bei der Anlage einer Dachbegrünung mit Wildblumen ist es wichtig, auf eine ausreichende Substratschicht und eine angepasste Samenmischung zu achten. Die Pflege beschränkt sich meist auf gelegentliches Entfernen von unerwünschten Gehölzen.

Ganz gleich, für welchen Typ Wildblumenwiese Sie sich entscheiden – jede trägt auf ihre Weise zur Förderung der Artenvielfalt bei. Mit der richtigen Pflege werden Sie sich lange an Ihrem blühenden Paradies erfreuen können!

Wildblumenwiesen im Jahresverlauf

Eine Wildblumenwiese ist wie ein lebendiges Gemälde, das sich im Laufe des Jahres stetig verändert. Lassen Sie uns gemeinsam durch die Jahreszeiten wandern und die faszinierenden Veränderungen betrachten.

Frühjahrsentwicklung

Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen den Boden erwärmen, beginnt das große Erwachen. Zarte Pflänzchen recken ihre Köpfchen dem Licht entgegen. Frühblüher wie Primeln oder Veilchen wagen sich als Erste hervor und öffnen ihre Blüten. Diese frühen Blüten sind wahre Lebensretter für Insekten, die nach dem langen Winter dringend Nahrung benötigen.

Sommeraspekt

Der Sommer ist die Zeit, in der die Wildblumenwiese ihre ganze Pracht entfaltet. Ein buntes Meer aus Margeriten, Kornblumen und Klatschmohn verzaubert das Auge. Es summt und brummt überall, Bienen und Hummeln fliegen eifrig von Blüte zu Blüte, und Schmetterlinge tanzen durch die Luft. In meinem eigenen Garten verbringe ich oft Stunden damit, dieses faszinierende Schauspiel zu beobachten.

Herbstfarben und Samenbildung

Mit dem Herbst verändert sich das Bild der Wiese erneut. Viele Pflanzen haben ihre Blütezeit beendet und konzentrieren sich nun darauf, Samen zu bilden. Die leuchtenden Farben des Sommers weichen sanften Braun- und Goldtönen. Doch selbst jetzt gibt es noch Überraschungen: Späte Blüher wie Astern oder Flockenblumen setzen farbige Akzente. Die Samenstände sind nicht nur schön anzusehen, sondern bieten auch Vögeln und anderen Tieren eine wichtige Nahrungsquelle.

Winteraspekt und Tierleben

Auch wenn die Wildblumenwiese im Winter auf den ersten Blick zu schlafen scheint, ist sie keineswegs inaktiv. Die vertrockneten Pflanzenstängel und Samenstände sind wahre Überlebenskünstler: Sie bieten unzähligen Insekten und Kleintieren Schutz vor der Kälte. Vögel finden hier nicht nur Nahrung, sondern auch geschützte Verstecke. Unter der Schneedecke arbeiten fleißige Mikroorganismen daran, den Boden für den nächsten Frühling vorzubereiten.

Rechtliche und praktische Aspekte

Bei aller Begeisterung für Wildblumenwiesen dürfen wir einige wichtige rechtliche und praktische Aspekte nicht außer Acht lassen.

Saatgutverordnungen und Zertifizierungen

In Deutschland gelten strenge Regelungen für den Verkauf von Saatgut - und das aus gutem Grund. Beim Kauf sollten wir unbedingt auf zertifiziertes Saatgut aus regionaler Herkunft achten. Dies stellt sicher, dass die Pflanzen optimal an unsere lokalen Bedingungen angepasst sind und wir nicht versehentlich invasive Arten einschleppen.

Förderungsmöglichkeiten

Erfreulicherweise gibt es in vielen Regionen Förderprogramme für die Anlage von Wildblumenwiesen. Es lohnt sich, bei der Gemeinde oder dem zuständigen Umweltamt nachzufragen. Manchmal sind wir überrascht, welche Unterstützung möglich ist!

Integration in Garten- und Landschaftsplanung

Wildblumenwiesen sind wahre Allrounder in der Garten- und Landschaftsgestaltung. Sie können als sanfter Übergang zwischen gepflegten Rasenflächen und naturnahen Bereichen dienen oder als eigenständiges Gestaltungselement eingesetzt werden. Ich habe schon oft beobachtet, wie Wildblumenwiesen in öffentlichen Grünanlagen als ökologisch wertvolle und pflegeleichte Alternative zu monotonen Rasenflächen genutzt werden - eine Entwicklung, die ich nur begrüßen kann.

Ein blühender Ausblick

Wildblumenwiesen sind so viel mehr als nur ein hübscher Anblick. Sie leisten einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und zur Förderung der Biodiversität. Jeder von uns, der eine Wildblumenwiese anlegt - sei es im eigenen Garten, auf dem Balkon oder in öffentlichen Grünanlagen - wird zum Naturschützer.

Die Anlage einer Wildblumenwiese erfordert zwar etwas Planung und Geduld, aber glauben Sie mir, es lohnt sich! Sie werden mit einem faszinierenden, sich ständig wandelnden Naturerlebnis belohnt. Von der ersten zarten Blüte im Frühjahr bis zur letzten Samenkapsel im Winter bietet eine Wildblumenwiese immer neue Entdeckungen.

Ich kann Sie nur ermutigen: Fangen Sie jetzt an und verwandeln Sie ein Stück Ihres Gartens in ein blühendes Refugium für Insekten, Vögel und sich selbst. Die Natur wird es Ihnen auf vielfältige Weise danken.