Weißkohl: Der vielseitige Klassiker im Gemüsegarten

Weißkohl ist ein echtes Multitalent im Garten und in der Küche. Erfahren Sie alles über Anbau, Pflege und Ernte.

Weißkohl-Wissen kompakt

- Botanisch: Brassica oleracea var. capitata

- Nährstoffreich: Vitamin C, Ballaststoffe, Mineralstoffe

- Vielfältige Sorten für jede Saison

- Anspruchslos, aber dankbar für gute Pflege

Einführung in die Welt des Weißkohls

Botanische Einordnung des Weißkohls

Weißkohl, wissenschaftlich als Brassica oleracea var. capitata bekannt, gehört zur Familie der Kreuzblütler. Er ist eng verwandt mit anderen Kohlsorten wie Rotkohl, Wirsing und Grünkohl. Die charakteristische Kopfbildung macht ihn zu einem echten Hingucker im Garten.

Geschichte und Bedeutung des Weißkohlanbaus

Der Weißkohl blickt auf eine lange Tradition zurück. Schon die alten Römer schätzten ihn als Nahrungs- und Heilmittel. Im Mittelalter war er in ganz Europa verbreitet und galt als wichtiges Wintergemüse. Heute ist Weißkohl in vielen Küchen nicht mehr wegzudenken – vom Krautsalat bis zum Sauerkraut.

Nährwert und gesundheitliche Vorteile

Weißkohl ist reich an Nährstoffen. Er enthält viel Vitamin C, Ballaststoffe und Mineralstoffe wie Kalium und Calcium. Beachtenswert sind die enthaltenen Senfölglykoside, denen eine krebsvorbeugende Wirkung zugeschrieben wird. Zudem ist Weißkohl kalorienarm und eignet sich für eine ausgewogene Ernährung.

Überblick über verschiedene Weißkohlsorten

Es gibt Weißkohl für jede Jahreszeit:

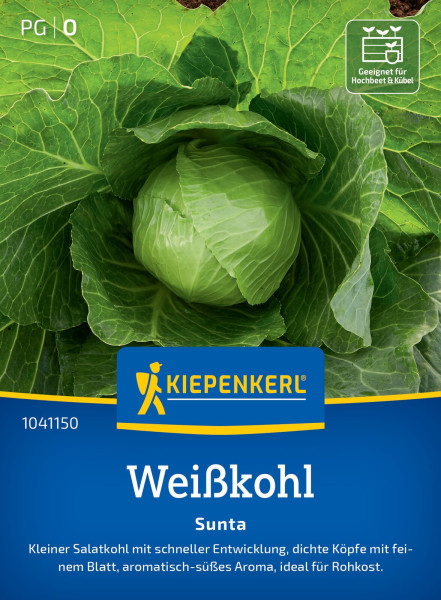

- Frühkohl: Schnell reifende Sorten wie 'Filderkraut', ideal für den Frühsommeranbau.

- Sommerkohl: Mittelfrühe Sorten wie 'Brunswijker', perfekt für die Hauptsaison.

- Herbstkohl: Robuste Sorten wie 'Holsteiner Platter', die auch kühlere Temperaturen vertragen.

- Dauerkohl: Lagerfähige Sorten wie 'Januarkönig', die den Winter überdauern.

Standortwahl und Bodenvorbereitung

Ideale Bodenbeschaffenheit für Weißkohl

Weißkohl gedeiht am besten in tiefgründigem, nährstoffreichem Boden. Er mag es humos und lehmig, aber nicht zu schwer. Eine gute Wasserspeicherung ist wichtig, da Weißkohl einen hohen Wasserbedarf hat. Staunässe sollte jedoch vermieden werden, sonst drohen Fäulnis und Pilzbefall.

Sonneneinstrahlung und Temperaturanforderungen

Ein sonniger bis halbschattiger Standort ist ideal für Weißkohl. Er verträgt auch kühlere Temperaturen gut, was ihn zu einem dankbaren Gemüse für viele Regionen macht. Besonders Herbst- und Wintersorten sind recht frosthart und können sogar leichte Minusgrade überstehen.

Bodenanalyse und pH-Wert-Optimierung

Vor dem Anbau lohnt sich eine Bodenanalyse. Weißkohl bevorzugt einen pH-Wert zwischen 6,5 und 7,5. Ist der Boden zu sauer, kann mit Kalk nachgeholfen werden. Eine Analyse gibt auch Aufschluss über vorhandene Nährstoffe und hilft, die Düngung optimal anzupassen.

Fruchtfolge und geeignete Vor- und Nachkulturen

Weißkohl sollte nicht direkt nach anderen Kohlarten oder Kreuzblütlern angebaut werden. Gute Vorkulturen sind Kartoffeln, Zwiebeln oder Hülsenfrüchte. Als Nachkultur eignen sich Salate, Möhren oder Spinat. Eine dreijährige Anbaupause für Kohlgewächse beugt Krankheiten und Schädlingen vor.

Bodenvorbereitung und Nährstoffanreicherung

Vor der Pflanzung sollte der Boden gründlich gelockert und mit reifem Kompost oder gut verrottetem Stallmist angereichert werden. Eine Gründüngung im Vorjahr kann die Bodenstruktur verbessern. Weißkohl benötigt viele Nährstoffe, besonders Stickstoff. Eine ausgewogene Grunddüngung mit organischen Düngern bildet die Basis für gesundes Wachstum.

Aussaat und Vorkultur: Der Startschuss für Ihren Weißkohl

Jetzt geht's ans Eingemachte! Die Aussaat ist der erste Schritt auf dem Weg zu prächtigen Weißkohlköpfen. Aber Moment mal, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt dafür?

Zeitpunkt der Aussaat für verschiedene Sorten

Je nachdem, ob Sie Frühkohl, Sommerkohl oder Herbst- und Winterkohl anbauen möchten, variiert der ideale Aussaatzeitpunkt:

- Frühkohl: Ab Mitte Februar bis Anfang März im Gewächshaus oder auf der Fensterbank

- Sommerkohl: Mitte März bis Anfang April

- Herbst- und Winterkohl: Ende April bis Anfang Mai

Je später die Sorte, desto später die Aussaat. Klingt logisch, oder?

Methoden der Aussaat: Direktsaat vs. Vorkultur

Nun stellt sich die Frage: Direkt ins Beet oder lieber vorziehen? Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile:

Direktsaat: Einfach und unkompliziert. Die Samen kommen direkt ins Freiland. Das spart Zeit und Arbeit, birgt aber auch Risiken wie Schneckenfraß oder Frost.

Vorkultur: Sicherer, aber arbeitsintensiver. Die Pflänzchen werden drinnen vorgezogen und später ausgepflanzt. So haben sie einen Vorsprung und sind robuster gegen Widrigkeiten.

Aus jahrelanger Erfahrung: Für Frühkohl ist die Vorkultur fast unumgänglich, bei späteren Sorten können Sie es mit der Direktsaat versuchen.

Optimale Bedingungen für die Keimung

Damit aus den kleinen Samen kräftige Pflänzchen werden, braucht es die richtigen Bedingungen:

- Temperatur: Idealerweise 18-20°C

- Feuchtigkeit: Gleichmäßig feucht, aber nicht zu nass

- Licht: Hell, aber kein direktes Sonnenlicht

- Substrat: Nährstoffarme, lockere Aussaaterde

Übrigens: Weißkohlsamen sind echte Schnellstarter. Schon nach 5-8 Tagen zeigen sich die ersten grünen Spitzen.

Pflege der Jungpflanzen

Sobald die Sämlinge da sind, heißt es: Gut aufpassen! Die kleinen Pflänzchen brauchen jetzt besondere Zuwendung:

- Regelmäßig gießen, aber Staunässe vermeiden

- Bei Vorkultur für ausreichend Licht sorgen

- Nach Entwicklung der ersten echten Blätter pikieren (vereinzeln)

- Bei Bedarf leicht düngen – aber Vorsicht, nicht übertreiben!

Abhärtung der Setzlinge

Bevor es ins Freiland geht, müssen die Jungpflanzen fit gemacht werden. Das nennt man Abhärten und geht so:

- 1-2 Wochen vor dem Auspflanzen täglich ein paar Stunden nach draußen stellen

- Zeitraum draußen langsam steigern

- Anfangs vor praller Sonne und starkem Wind schützen

- Nachts wieder reinholen, wenn Frost droht

So werden aus Ihren empfindlichen Sämlingen echte Freiland-Profis!

Auspflanzen im Garten: Jetzt wird's ernst!

Der große Tag ist gekommen: Ihre Weißkohl-Babys ziehen in ihr neues Zuhause um. Aber Moment, nicht so hastig! Es gibt einiges zu beachten.

Bestimmung des richtigen Zeitpunkts zum Auspflanzen

Der ideale Zeitpunkt hängt von der Sorte und dem Wetter ab:

- Frühkohl: Ab Mitte April, wenn keine starken Fröste mehr zu erwarten sind

- Sommer- und Herbstkohl: Ab Mai bis Anfang Juni

- Winterkohl: Ende Juni bis Anfang Juli

Achten Sie auf die Wettervorhersage. Ein paar milde Tage in Folge sind ideal für den Start ins Freiland.

Pflanzabstände und Reihenabstände

Weißkohl braucht Platz zum Wachsen. Hier die Faustregel für die Abstände:

- Zwischen den Pflanzen: 40-60 cm

- Zwischen den Reihen: 60-75 cm

Bei Frühsorten können Sie etwas enger pflanzen, Herbst- und Wintersorten brauchen mehr Raum. Denken Sie daran: Lieber zu viel als zu wenig Platz!

Techniken für das erfolgreiche Einpflanzen

Jetzt wird's praktisch. So pflanzen Sie Ihren Weißkohl richtig ein:

- Graben Sie ein Loch, das doppelt so groß wie der Wurzelballen ist

- Setzen Sie die Pflanze bis zu den Keimblättern ein

- Drücken Sie die Erde vorsichtig an

- Gießen Sie großzügig an

Praxis-Tipp: Pflanzen Sie an einem bewölkten Tag oder am Abend. Das reduziert den Stress für die Jungpflanzen.

Startdüngung und Angießen

Geben Sie Ihren Pflanzen einen guten Start ins neue Leben:

- Mischen Sie etwas reifen Kompost oder organischen Dünger in die Pflanzerde

- Gießen Sie nach dem Einpflanzen mit einer verdünnten Brennnesseljauche

- In den ersten Tagen regelmäßig wässern, bis die Pflanzen angewachsen sind

Aber Vorsicht: Überdüngung kann zu übermäßigem Blattwachstum auf Kosten der Kopfbildung führen.

Schutzmaßnahmen gegen Frost und Schädlinge in der Anfangsphase

Die ersten Wochen sind entscheidend. Schützen Sie Ihre Pflanzen vor möglichen Gefahren:

- Gegen Frost: Vlies oder Folientunnel bereithalten

- Gegen Schnecken: Schneckenkragen oder -zäune aufstellen

- Gegen Kohlweißlinge: Feinmaschige Netze über die Pflanzen spannen

Ein alter Gärtnertrick: Stecken Sie Streichhölzer mit dem Kopf nach unten neben die Pflanze. Das soll angeblich Kohlhernie vorbeugen. Ob's stimmt? Ausprobieren kann nicht schaden!

Mit diesen Tipps haben Sie den Grundstein für eine erfolgreiche Weißkohlernte gelegt. Jetzt heißt es: Geduld haben und die Entwicklung Ihrer Pflanzen beobachten. Bald werden Sie mit prächtigen Kohlköpfen belohnt!

Pflege während der Wachstumsphase: Wichtige Aspekte für erfolgreichen Weißkohlanbau

Weißkohl benötigt regelmäßige Bewässerung. Gießen Sie vorzugsweise morgens oder abends, um Verdunstung zu minimieren. Vermeiden Sie Staunässe – der Boden sollte feucht, aber nicht übersättigt sein. Ein praktischer Tipp: Mulch aus Stroh oder Gras hilft, die Bodenfeuchtigkeit zu bewahren.

Düngung: Mit Maß und Ziel

Weißkohl benötigt Nährstoffe in ausgewogener Menge. Eine zweimalige Düngung ist oft ausreichend: beim Pflanzen und bei Beginn der Kopfbildung. Kompost oder gut verrotteter Mist eignen sich hervorragend. Vorsicht bei Stickstoff – ein Übermaß kann zu weichen, schlecht lagerfähigen Köpfen führen.

Unkrautbekämpfung: Regelmäßig und achtsam

Regelmäßiges Jäten ist besonders in den Anfangswochen wichtig. Dabei kann der Boden gleichzeitig gelockert werden. Eine Handhacke erleichtert die Arbeit und schont den Rücken. Gelegentlich können einige Wildkräuter stehen bleiben – sie ziehen nützliche Insekten an.

Mulchen: Vielseitig nützlich

Mulch dient als Bodenbedeckung. Es erhält die Feuchtigkeit, unterdrückt Unkraut und nährt Bodenorganismen. Rasenschnitt oder Stroh eignen sich gut. Achten Sie darauf, nicht zu dick aufzutragen, um übermäßige Feuchtigkeit zu vermeiden.

Förderung der Kopfbildung

Bei beginnender Kopfbildung kann man unterstützend eingreifen. Vorsichtiges Auskneifen äußerer Blätter lenkt die Energie in den Kopf. Übertreiben Sie es nicht – die Blätter bieten auch Schutz vor Sonneneinstrahlung.

Schädlinge und Krankheiten: Häufige Herausforderungen

Kohlweißlinge und Erdflöhe sind bekannte Plagegeister. Die Raupen des Kohlweißlings hinterlassen Fraßspuren an den Blättern. Manuelles Absammeln kann helfen. Gegen Erdflöhe wirkt oft schon regelmäßiges Gießen, da sie trockene Bedingungen bevorzugen.

Kohlhernie: Eine ernsthafte Bedrohung

Kohlhernie ist eine Pilzerkrankung, die die Wurzeln angreift und das Pflanzenwachstum beeinträchtigt. Prävention ist entscheidend: Beachten Sie Fruchtwechsel, kontrollieren Sie den pH-Wert (Kohl bevorzugt kalkhaltigen Boden) und wählen Sie resistente Sorten.

Biologischer Pflanzenschutz: Natürlich und effektiv

Im Bio-Anbau steht Vorbeugung im Vordergrund. Robuste Pflanzen sind weniger anfällig. Nützlinge wie Marienkäfer und Schlupfwespen lassen sich durch Blühstreifen am Beetrand anlocken. Bei hartnäckigen Schädlingen können Pflanzenjauchen oder -brühe, beispielsweise aus Brennnesseln oder Knoblauch, hilfreich sein.

Mischkultur: Synergie im Beet

Weißkohl harmoniert gut mit Sellerie, Dill oder Kapuzinerkresse. Diese Pflanzen können Schädlinge durch ihren Geruch irritieren. Tagetes am Beetrand sollen Nematoden fernhalten. Ob wissenschaftlich belegt oder nicht – sie bereichern das Beet optisch.

Nützlinge: Wertvolle Gartenhelfer

Nützlinge sind unverzichtbare Verbündete. Ein selbstgebautes Insektenhotel aus altem Holz, Stroh und Tannenzapfen bietet Unterschlupf. Ohrwürmer nutzen solche Verstecke und vertilgen nachts Blattläuse. Auch Igel sind willkommene Gäste – sie fressen Schnecken und andere Kleintiere.

Mit diesen Hinweisen und etwas Ausdauer steht einer ertragreichen Weißkohlernte wenig im Weg. Sollte einmal etwas misslingen, sehen Sie es als Lernerfahrung. In diesem Sinne: Viel Freude beim Kohlanbau!

Ernte und Lagerung: Den Weißkohl richtig ernten und aufbewahren

Der richtige Zeitpunkt für die Ernte

Die Ernte von Weißkohl erfordert Timing. Der optimale Zeitpunkt variiert je nach Sorte. Frühsorten sind meist nach 60 bis 90 Tagen erntereif, während Spätsorten bis zu 180 Tage benötigen. Ein sicheres Zeichen für die Erntebereitschaft ist ein fester, kompakter Kopf. Klopft man leicht dagegen, sollte er sich hart anfühlen. Die äußeren Blätter beginnen dann oft, sich leicht nach außen zu wölben.

Erntetechniken: Sanft, aber bestimmt

Beim Ernten ist Vorsicht geboten. Mit einem scharfen Messer schneidet man den Kohlkopf knapp über dem Boden ab. Dabei sollte man darauf achten, die Wurzeln im Boden zu lassen - sie sind wertvolle Nährstofflieferanten für den Boden. Für die Lagerung lässt man am besten einige Umblätter am Kopf, die ihn schützen.

Nach der Ernte: Putzen und sortieren

Direkt nach der Ernte entfernt man beschädigte oder verschmutzte äußere Blätter. Ein leichtes Abwaschen mit kaltem Wasser kann hilfreich sein, aber Vorsicht: Zu viel Feuchtigkeit fördert die Fäulnis. Sortieren Sie die Köpfe nach Größe und Qualität - die besten eignen sich für die Langzeitlagerung, die anderen sollten zeitnah verarbeitet werden.

Kurzzeitige Lagerung: Frisch und knackig

Für den baldigen Verzehr kann man Weißkohl durchaus einige Tage im Freien lagern. Ein kühler, schattiger Platz ist ideal. Wickeln Sie die Köpfe in Zeitungspapier ein, das verhindert Austrocknung. Im Kühlschrank hält sich Weißkohl, in Plastik eingewickelt, etwa zwei Wochen.

Langzeitlagerung: Den Winter überdauern

Für die Langzeitlagerung eignen sich besonders Herbst- und Wintersorten. Ideale Bedingungen sind Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und eine hohe Luftfeuchtigkeit von 90-95%. Ein kühler, dunkler Keller ist perfekt. Traditionell werden die Köpfe kopfüber aufgehängt oder auf Holzregale gelegt. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig - faule Blätter müssen sofort entfernt werden. So kann Weißkohl bis zu sechs Monate gelagert werden.

Verarbeitung und Verwendung: Vielseitig und lecker

Frisch und knackig: Salate und Rohkost

Roher Weißkohl ist reich an Vitaminen. Fein gehobelt eignet er sich hervorragend für Salate. Ein Tipp aus Omas Küche: Den geschnittenen Kohl vor der Zubereitung leicht mit Salz einreiben und kurz ziehen lassen. Das macht ihn zarter und bekömmlicher. Probieren Sie mal einen Krautsalat mit Äpfeln und Walnüssen - ein Genuss!

Gekocht und geschmort: Traditionelle Gerichte

Gekochter Weißkohl ist ein Klassiker der deutschen Küche. Ob als Beilage zu deftigem Schweinebraten oder als Hauptgericht in Form von Kohlrouladen - die Möglichkeiten sind vielfältig. Beim Kochen nicht zu viel Wasser verwenden und nicht zu lange garen, sonst gehen wertvolle Nährstoffe verloren. Ein Schuss Essig im Kochwasser macht den Kohl bekömmlicher und erhält seine weiße Farbe.

Fermentiert: Sauerkraut und mehr

Die Fermentation von Weißkohl zu Sauerkraut ist eine uralte Konservierungsmethode. Dabei werden nicht nur Vitamine erhalten, sondern auch probiotische Kulturen gebildet. Neben klassischem Sauerkraut kann man auch experimentieren: Wie wäre es mit fermentiertem Kimchi auf deutsche Art? Dazu den Kohl mit Möhren, Zwiebeln und Gewürzen einlegen - ein Geschmackserlebnis!

Einfrieren und Konservieren

Weißkohl lässt sich gut einfrieren. Dafür den Kohl in Streifen schneiden, kurz blanchieren und portionsweise einfrieren. So haben Sie auch im Winter frischen Kohl zur Hand. Eine andere Möglichkeit ist das Einwecken. Dafür den Kohl mit Gewürzen in Gläser füllen, mit heißem Essigwasser übergießen und im Wasserbad sterilisieren.

Vom Blatt bis zum Strunk: Alles verwerten

Nachhaltigkeit fängt im Garten an. Die äußeren Blätter, die nicht in die Küche wandern, sind hervorragender Mulch oder Kompost. Selbst die harten Strünke lassen sich verwerten: Fein geraspelt sind sie eine knackige Zutat für Salate oder Eintöpfe. Oder man nutzt sie als natürlichen Dünger, indem man sie klein hackt und in den Boden einarbeitet.

Weißkohl: Ein Gemüse für alle Jahreszeiten

Der Anbau von Weißkohl ist eine lohnende Erfahrung für jeden Hobbygärtner. Von der Aussaat bis zur Ernte erfordert er zwar etwas Geduld und Pflege, belohnt uns aber mit vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten und einer reichen Ernte. Ob als knackiger Salat im Sommer, wärmendes Sauerkraut im Winter oder als vitaminreiche Beilage das ganze Jahr über - Weißkohl ist vielseitig einsetzbar.

Beachten Sie: Jeder Garten ist anders, und manchmal braucht es etwas Experimentierfreude, um die passende Anbaumethode zu finden. Lassen Sie sich von gelegentlichen Rückschlägen nicht entmutigen. Mit der Zeit entwickeln Sie ein Gespür für die Bedürfnisse Ihrer Pflanzen. Und wer weiß - vielleicht züchten Sie ja eines Tages Ihre ganz eigene Weißkohlsorte!

Also, ran an die Gartenarbeit! Ihr selbst gezogener Weißkohl wird nicht nur Ihren Gaumen erfreuen, sondern auch Ihre gärtnerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Viel Erfolg und eine reiche Ernte!