Nährstoffversorgung für Rettich: Grundlagen für gesundes Wachstum

Für ein optimales Wachstum und einen guten Ertrag benötigt Rettich eine ausgewogene Nährstoffversorgung. Lassen Sie uns einen Blick auf die wichtigsten Aspekte der richtigen Düngung werfen.

Wichtige Punkte für den Rettichanbau

- Humusreicher, lockerer Boden ist ideal

- Hauptnährstoffe: Stickstoff, Phosphor, Kalium

- Bodenanalyse für bedarfsgerechte Düngung

- Organische und mineralische Dünger möglich

- Vorsicht vor Überdüngung

Die Bedeutung der richtigen Nährstoffversorgung für Rettich

Rettich gehört zu den anspruchsvolleren Gemüsearten im Garten. Für ein gesundes Wachstum und knackige, aromatische Knollen braucht er eine ausgewogene Versorgung mit Nährstoffen. Dabei kommt es nicht nur auf die Menge, sondern auch auf das richtige Verhältnis der einzelnen Nährstoffe an.

In meiner langjährigen Erfahrung als Gärtnerin habe ich beobachtet, dass viele Hobbygärtner dazu neigen, Rettich zu überdüngen. Das führt häufig zu üppigem Blattwerk bei gleichzeitig kleinen oder verformten Knollen. Eine bedarfsgerechte Düngung ist daher entscheidend für den Erfolg.

Überblick über die Nährstoffbedürfnisse von Rettich

Rettich hat einen mittleren Nährstoffbedarf. Die wichtigsten Nährstoffe sind:

- Stickstoff: Fördert das Blattwachstum, zu viel führt aber zu kleinen Knollen

- Phosphor: Wichtig für die Wurzelbildung und Knollenentwicklung

- Kalium: Verbessert Geschmack und Lagerfähigkeit

- Magnesium: Unterstützt die Blattgrünbildung

- Bor: Beugt Herz- und Trockenfäule vor

Das optimale Verhältnis dieser Nährstoffe hängt von der Bodenart und dem pH-Wert ab. Eine Bodenanalyse vor der Pflanzung kann sehr hilfreich sein, um die richtige Balance zu finden.

Grundlegende Bodenvorbereitung

Ideale Bodenbeschaffenheit für Rettichanbau

Rettich gedeiht am besten in einem tiefgründigen, lockeren Boden. Schwere, verdichtete Böden führen oft zu verformten oder verzweigten Knollen. Der pH-Wert sollte zwischen 6,0 und 7,0 liegen.

Ich empfehle, den Boden im Herbst vor der Pflanzung gründlich zu lockern. Dabei kann grober Kompost eingearbeitet werden. Im Frühjahr reicht dann meist eine oberflächliche Bodenbearbeitung aus.

Bedeutung von Humus und organischem Material

Humus spielt eine zentrale Rolle für die Nährstoffversorgung von Rettich. Er verbessert die Bodenstruktur, speichert Wasser und Nährstoffe und fördert das Bodenleben. Ein humusreicher Boden puffert zudem pH-Schwankungen ab.

Guter Kompost oder gut verrotteter Stallmist sind ideale organische Dünger für Rettich. Sie sollten jedoch nicht unmittelbar vor der Aussaat, sondern bereits im Herbst oder zu einer Vorfrucht gegeben werden.

Bodenlockerung und Tiefgründigkeit

Rettich bildet eine lange Pfahlwurzel aus. Daher ist eine tiefgründige Bodenlockerung wichtig. Der Boden sollte mindestens 30 cm tief gelockert werden, besser noch 40-50 cm.

Bei schweren Böden hat sich eine Mischung mit Sand bewährt. Etwa 20-30% Sand verbessern die Durchlüftung und erleichtern das Eindringen der Wurzeln. Vorsicht jedoch bei zu sandigen Böden - hier besteht die Gefahr der Austrocknung.

Hauptnährstoffe für Rettich

Stickstoff: Funktion und Bedarf

Stickstoff ist wichtig für das Blattwachstum und die Photosynthese. Rettich hat einen mittleren Stickstoffbedarf von etwa 80-120 kg N/ha. Zu viel Stickstoff führt zu übermäßigem Blattwachstum auf Kosten der Knollenbildung.

Eine Stickstoffgabe von 3-5 g/m² vor der Aussaat ist meist ausreichend. Bei längerer Kulturzeit kann nach 4-6 Wochen eine kleine Kopfdüngung von 2-3 g/m² erfolgen.

Phosphor: Rolle und Anforderungen

Phosphor ist besonders wichtig für die Wurzel- und Knollenbildung. Der Bedarf liegt bei etwa 40-60 kg P2O5/ha. Phosphor wird am besten vor der Aussaat in den Boden eingearbeitet.

Bei einem pH-Wert über 7 oder unter 5,5 ist die Phosphorverfügbarkeit eingeschränkt. In diesen Fällen sollte der pH-Wert korrigiert oder verstärkt organisch gedüngt werden.

Kalium: Bedeutung und notwendige Mengen

Kalium verbessert die Wasseraufnahme und -speicherung in der Pflanze. Es erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und verbessert den Geschmack. Der Kaliumbedarf von Rettich liegt bei 120-160 kg K2O/ha.

Eine Kaliumdüngung von 10-15 g/m² vor der Aussaat ist in den meisten Fällen ausreichend. Auf leichten, sandigen Böden kann eine Teilung der Gabe sinnvoll sein.

Es ist wichtig zu betonen, dass diese Angaben nur Richtwerte sind. Die tatsächlich benötigten Mengen hängen stark von den individuellen Bodenverhältnissen ab. Eine Bodenanalyse und die aufmerksame Beobachtung der Pflanzen während des Wachstums sind die besten Wegweiser für eine optimale Düngung. Mit der Zeit entwickeln Sie ein Gespür dafür, was Ihre Rettiche benötigen, um prächtig zu gedeihen.

Sekundäre Nährstoffe und Spurenelemente für Rettich

Neben den Hauptnährstoffen spielen sekundäre Nährstoffe und Spurenelemente eine entscheidende Rolle für das gesunde Wachstum von Rettich. Besonders wichtig sind hier Calcium und Magnesium.

Calcium und Magnesium

Calcium ist für die Zellwandbildung und das Wurzelwachstum unerlässlich. Ein Mangel kann zu verkümmertem Wuchs und einer schlechten Wurzelentwicklung führen. Magnesium wiederum ist ein zentraler Bestandteil des Chlorophylls und damit für die Photosynthese unverzichtbar. Bei Magnesiummangel zeigen sich häufig Chlorosen zwischen den Blattadern.

Für eine optimale Versorgung sollte der Boden einen pH-Wert zwischen 6,0 und 7,0 aufweisen. In diesem Bereich sind beide Nährstoffe gut verfügbar. Eine Kalkung des Bodens kann bei Bedarf helfen, den pH-Wert zu regulieren und gleichzeitig Calcium zuzuführen.

Wichtige Spurenelemente für Rettich

Zu den relevanten Spurenelementen für Rettich gehören:

- Bor: Fördert die Zellteilung und das Wurzelwachstum.

- Mangan: Wichtig für die Photosynthese und den Stoffwechsel.

- Zink: Unterstützt die Bildung von Wachstumshormonen.

- Eisen: Essentiell für die Chlorophyllbildung.

Ein Mangel an diesen Spurenelementen kann zu Wachstumsstörungen und verminderter Qualität der Rettichwurzeln führen. In den meisten Böden sind diese Elemente ausreichend vorhanden, bei intensivem Anbau kann jedoch eine gezielte Zufuhr nötig sein.

Bodenanalyse und Düngeplanung für Rettich

Eine Bodenanalyse ist der Schlüssel zur optimalen Nährstoffversorgung für Rettich. Sie gibt Aufschluss über den aktuellen Nährstoffgehalt und pH-Wert des Bodens.

Durchführung einer Bodenanalyse

Für eine aussagekräftige Analyse empfiehlt es sich, mehrere Bodenproben aus verschiedenen Stellen des Beetes zu entnehmen. Mischen Sie diese zu einer Gesamtprobe und senden Sie etwa 500 g an ein Bodenlabor. Der beste Zeitpunkt für eine Probenentnahme ist im Herbst oder früh im Frühjahr vor der Düngung.

Interpretation der Ergebnisse

Die Analyseergebnisse zeigen den Gehalt an Hauptnährstoffen, sekundären Nährstoffen und Spurenelementen sowie den pH-Wert. Vergleichen Sie diese Werte mit den Optimalwerten für Rettich:

- pH-Wert: 6,0-7,0

- Stickstoff (N): 80-120 kg/ha

- Phosphor (P₂O₅): 60-80 kg/ha

- Kalium (K₂O): 150-200 kg/ha

- Magnesium (MgO): 50-70 kg/ha

Erstellung eines Düngeplans basierend auf Analyseergebnissen

Mit den Analyseergebnissen können Sie nun einen maßgeschneiderten Düngeplan erstellen. Berücksichtigen Sie dabei den Nährstoffbedarf des Rettichs und die vorhandenen Nährstoffe im Boden. Ein Beispiel:

Zeigt die Analyse einen niedrigen Kaliumgehalt, planen Sie eine erhöhte Kaliumgabe ein. Bei ausreichendem Phosphorgehalt können Sie die Phosphordüngung reduzieren. Beachten Sie auch die Vorfrucht und deren Düngung, da Rettich von Nährstoffresten profitieren kann.

Ich erinnere mich an einen Fall, wo ein Hobbygärtner trotz regelmäßiger Düngung nur kümmerliche Rettiche erntete. Eine Bodenanalyse offenbarte einen zu niedrigen pH-Wert, der die Nährstoffaufnahme behinderte. Nach einer gezielten Kalkung verbesserte sich der Ertrag deutlich.

Organische Düngung für Rettich

Organische Dünger sind eine hervorragende Wahl für den Rettichanbau. Sie verbessern nicht nur die Nährstoffversorgung, sondern auch die Bodenstruktur und das Bodenleben.

Vorteile organischer Dünger

- Langsame, kontinuierliche Nährstofffreisetzung

- Förderung des Bodenlebens

- Verbesserung der Wasserspeicherfähigkeit des Bodens

- Reduzierung von Nährstoffauswaschungen

Geeignete organische Düngemittel

Kompost: Ein wahrer Allrounder unter den organischen Düngern. Er liefert eine ausgewogene Mischung an Nährstoffen und verbessert die Bodenstruktur. Für Rettich eignet sich gut abgelagerter Kompost, der etwa 2-3 Liter pro Quadratmeter vor der Aussaat eingearbeitet wird.

Mist: Gut verrotteter Rinder- oder Pferdemist ist ebenfalls geeignet. Er sollte jedoch schon im Herbst ausgebracht werden, da frischer Mist zu Geschmacksbeeinträchtigungen führen kann. Eine Gabe von 2-3 kg pro Quadratmeter ist in der Regel ausreichend.

Gründüngung: Der Anbau von Gründüngungspflanzen wie Phacelia oder Senf vor der Rettichreihe kann den Boden mit Nährstoffen anreichern und die Bodenstruktur verbessern. Die Pflanzen werden vor der Blüte eingearbeitet.

Anwendungszeitpunkte und -mengen

Die beste Zeit für die Ausbringung organischer Dünger ist etwa 2-3 Wochen vor der Aussaat oder Pflanzung. So haben die Nährstoffe Zeit, sich im Boden zu verteilen. Bei der Verwendung von Kompost reichen meist 2-3 Liter pro Quadratmeter aus. Bei Mist sollten Sie vorsichtiger sein und nicht mehr als 2-3 kg pro Quadratmeter ausbringen.

Bedenken Sie, dass organische Dünger ihre Nährstoffe langsam freisetzen. Eine Überdüngung ist daher unwahrscheinlich, kann aber bei übermäßiger Anwendung dennoch vorkommen. Im Zweifel lieber etwas weniger düngen und dafür öfter.

In meinem eigenen Garten habe ich gute Erfahrungen mit einer Kombination aus Kompost und Gründüngung gemacht. Im Herbst säe ich Phacelia aus, arbeite sie im Frühjahr ein und gebe dann noch eine dünne Schicht Kompost dazu. Die Rettiche wachsen kräftig und schmecken angenehm mild.

Mineralische Düngung für Rettich: Optimale Nährstoffversorgung

Vor- und Nachteile mineralischer Dünger

Mineralische Dünger können für den Rettichanbau durchaus Vorteile bieten. Sie stellen Nährstoffe schnell zur Verfügung und ermöglichen eine genaue Dosierung. So lässt sich der Nährstoffbedarf der Pflanzen gezielt decken. Allerdings gibt es auch Schattenseiten: Bei unsachgemäßer Anwendung können sie den Boden versauern und das Bodenleben beeinträchtigen. Zudem besteht das Risiko der Auswaschung und Überdüngung.

Auswahl geeigneter mineralischer Düngemittel

Für Rettich haben sich besonders Volldünger mit einem ausgewogenen NPK-Verhältnis bewährt. Ein Dünger mit der Zusammensetzung 12-8-16 ist meist eine gute Wahl. Die erste Zahl steht für den Stickstoffgehalt, die zweite für Phosphor und die dritte für Kalium. Magnesium und Spurenelemente spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Kalziumhaltige Dünger können helfen, den pH-Wert des Bodens zu regulieren.

Richtige Anwendung und Dosierung

Die Dosierung hängt vom Nährstoffbedarf des Rettichs und dem Nährstoffgehalt des Bodens ab. Als grober Richtwert gelten etwa 60-80 g Volldünger pro Quadratmeter. Am besten bringt man den Dünger in zwei Gaben aus: Die erste Hälfte vor der Aussaat, die zweite etwa 4 Wochen nach dem Auflaufen. Den Dünger sollte man leicht einharken und anschließend gießen.

Düngezeitpunkte im Rettichanbau: Wann ist der richtige Moment?

Grunddüngung vor der Aussaat

Etwa zwei Wochen vor der Aussaat empfiehlt sich eine Grunddüngung. Dabei wird der Boden mit den wichtigsten Nährstoffen versorgt. Ich persönlich mische dafür gerne reifen Kompost unter die obere Bodenschicht. Zusätzlich kann man einen Teil des mineralischen Düngers ausbringen. So stehen den jungen Rettichpflanzen von Anfang an genügend Nährstoffe zur Verfügung.

Düngung während der Wachstumsphase

Ungefähr 4 Wochen nach dem Auflaufen ist eine Nachdüngung sinnvoll. Hierbei wird der restliche mineralische Dünger ausgebracht. Bei langlebigen Sorten kann nach weiteren 3-4 Wochen eine zusätzliche Gabe von stickstoffbetontem Dünger erfolgen. Vorsicht ist jedoch geboten: Zu spätes Düngen kann die Qualität der Knollen beeinträchtigen.

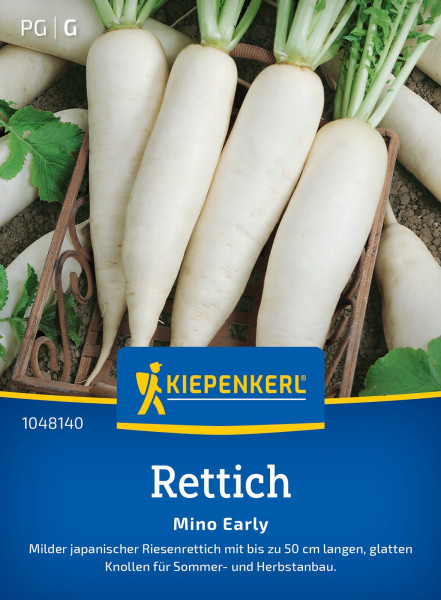

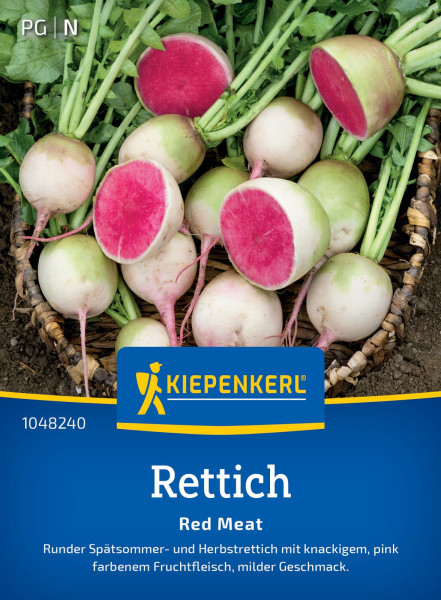

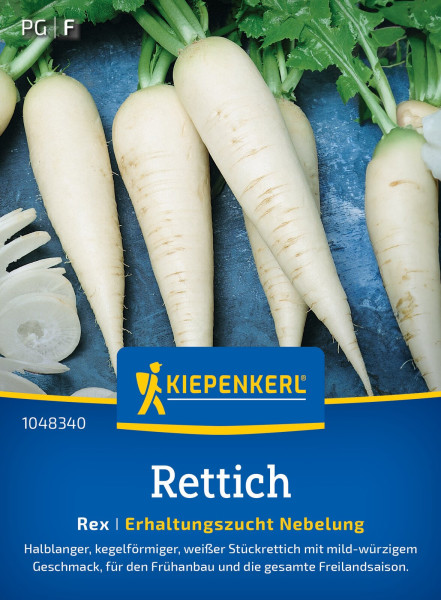

Anpassung der Düngung an verschiedene Rettichsorten

Interessanterweise haben verschiedene Rettichsorten unterschiedliche Nährstoffbedürfnisse. Frühe Sorten kommen mit weniger Dünger aus als späte Sorten. Große Sorten wie der Münchner Bier-Rettich brauchen mehr Nährstoffe als kleinere Sorten wie der Eiszapfen. Bei Sorten mit langer Kulturdauer kann eine zusätzliche Düngung während der Wachstumsphase notwendig sein.

Spezielle Düngungsaspekte beim Rettichanbau

Düngung in Mischkulturen

In Mischkulturen muss die Düngung an die Bedürfnisse aller beteiligten Pflanzen angepasst werden. Rettich verträgt sich gut mit Salat, Spinat oder Kräutern, die oft einen geringeren Nährstoffbedarf haben. Daher sollte die Düngermenge reduziert werden. Eine gute Lösung ist die Verwendung von Kompost oder gut verrottetem Mist als Grunddüngung für alle Pflanzen.

Anpassung der Düngung an verschiedene Anbaumethoden

Im Freiland ist häufig eine stärkere Düngung nötig als im Gewächshaus, da Nährstoffe durch Regen ausgewaschen werden können. Im Gewächshaus lässt sich die Nährstoffversorgung besser kontrollieren. Hier sollte man vorsichtiger düngen, um eine Überdüngung zu vermeiden. Bei der Kultivierung in Töpfen oder Hochbeeten empfiehlt sich eine regelmäßigere, aber geringere Düngung.

Berücksichtigung der Fruchtfolge bei der Düngung

Die Vorfrucht beeinflusst den Nährstoffgehalt des Bodens erheblich. Nach starkzehrenden Kulturen wie Kohl muss mehr gedüngt werden. Folgt der Rettich auf Leguminosen wie Erbsen oder Bohnen, ist weniger Stickstoffdüngung erforderlich. In meinem eigenen Garten baue ich Rettich gerne nach Kartoffeln an. Der Boden ist dann schon gut gelockert und enthält noch Nährstoffe, sodass ich die Düngermenge reduzieren kann.

Durch die Beachtung dieser Aspekte lässt sich die Düngung optimal an die Bedürfnisse des Rettichs anpassen. Eine ausgewogene Ernährung der Pflanzen führt zu gesundem Wachstum und einer reichen Ernte knackiger, aromatischer Rettiche. Mit der Zeit und etwas Erfahrung entwickeln Sie ein gutes Gespür dafür, was Ihre Rettiche brauchen, um prächtig zu gedeihen.

Vermeidung von Düngungsfehlern bei Rettich

Bei der Düngung von Rettich kann so manches schiefgehen. Interessanterweise ist zu viel des Guten oft genauso problematisch wie zu wenig. Lassen Sie uns die häufigsten Fallstricke und deren Vermeidung betrachten.

Überversorgung und ihre Folgen

Eine Überdüngung führt häufig zu üppigem Blattwerk, resultiert aber in weniger schmackhaften Rettichen. Übermäßiger Stickstoff kann den Nitratgehalt in den Knollen in die Höhe treiben. Überdüngte Rettiche neigen dazu, bitter zu schmecken und im Inneren hohl zu sein. Um dies zu vermeiden, empfiehlt es sich, die empfohlenen Mengen zu beachten und tendenziell etwas zurückhaltender zu düngen.

Unterversorgung und Mangelerscheinungen

Andererseits führt eine unzureichende Düngung zu kleinen, verkümmerten Rettichen. Typische Mangelerscheinungen umfassen:

- Gelbliche Blätter (deutet auf Stickstoffmangel hin)

- Violette Verfärbungen (ein Indiz für Phosphormangel)

- Braune Blattränder (weist auf Kaliummangel hin)

Eine Bodenanalyse vor der Aussaat kann sehr hilfreich sein, um den tatsächlichen Nährstoffbedarf zu ermitteln.

Ausgleich von Nährstoffungleichgewichten

Manchmal liegt das Problem nicht in der Gesamtmenge, sondern im Verhältnis der Nährstoffe zueinander. Ein Übermaß an einem Nährstoff kann die Aufnahme anderer beeinträchtigen. In meiner Erfahrung hat sich hier oft eine ausgewogene organische Düngung mit Kompost bewährt, die alle wichtigen Nährstoffe in einem guten Verhältnis liefert.

Nachhaltige Düngungspraktiken für Rettich

Nachhaltiges Düngen schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Hier einige bewährte Methoden, die ich gerne in meinem Garten anwende:

Förderung der Bodenfruchtbarkeit

Ein gesunder, lebendiger Boden bildet die beste Grundlage für kräftige Rettiche. Regelmäßige Gaben von Kompost oder gut verrottetem Mist verbessern die Bodenstruktur und fördern nützliche Mikroorganismen. In meinem Garten hat sich eine jährliche Kompostgabe von 2-3 l/m² als sehr effektiv erwiesen.

Reduzierung von Nährstoffauswaschung

Nährstoffe, die nicht von den Pflanzen aufgenommen werden, können ins Grundwasser gelangen. Um dies zu vermeiden, empfehle ich folgende Maßnahmen:

- Dünger in mehreren kleinen Gaben ausbringen

- Mulchen, um Auswaschung zu reduzieren

- Gründüngung zwischen den Kulturen anbauen

Integration von Gründüngung und Kompostwirtschaft

Gründüngungspflanzen wie Phacelia oder Senf lockern den Boden, unterdrücken Unkraut und liefern Nährstoffe für die Folgekultur. Kompost aus Gartenabfällen schließt den Nährstoffkreislauf und reduziert den Bedarf an zugekauften Düngern. Diese Methode hat sich in meinem Garten als besonders effektiv erwiesen.

Praxistipps für eine erfolgreiche Rettich-Düngung

Basierend auf meinen Erfahrungen möchte ich Ihnen noch einige praktische Hinweise für die Düngung von Rettichen geben:

Kernpunkte für eine erfolgreiche Rettich-Düngung

- Vor der Aussaat eine Grunddüngung mit Kompost einarbeiten

- Während der Wachstumsphase sparsam mit Stickstoff umgehen

- Bei Bedarf mit Kalium nachdüngen für knackige Knollen

- Auf sauren Böden etwas Kalk streuen für bessere Nährstoffverfügbarkeit

Checkliste für optimale Nährstoffversorgung

Behalten Sie diese Punkte im Auge:

- Bodenanalyse alle 3-4 Jahre durchführen

- pH-Wert zwischen 6,0 und 7,0 halten

- Auf Anzeichen von Nährstoffmangel achten

- Fruchtfolge beachten und Rettich nicht zu oft am gleichen Standort anbauen

Zukunftsweisende Ansätze im Rettichanbau

Die Düngung von Rettich entwickelt sich ständig weiter. Neue Erkenntnisse und Technologien versprechen eine noch effizientere und umweltfreundlichere Nährstoffversorgung. Präzisionslandwirtschaft mit Sensoren zur Messung des Nährstoffbedarfs könnte in Zukunft möglicherweise auch im Hobbygarten eine Rolle spielen. Auch alternative Düngemethoden wie Bokashi oder Effektive Mikroorganismen gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Die Kunst der Rettich-Düngung bleibt eine faszinierende Mischung aus Wissen, Erfahrung und aufmerksamer Beobachtung. Mit den richtigen Methoden und etwas Geduld lassen sich saftige, aromatische Rettiche ernten. Ich ermutige Sie, verschiedene Ansätze auszuprobieren, um die beste Methode für Ihren eigenen Garten zu finden. Viel Erfolg und guten Appetit!