Rettichanbau: Herausforderungen meistern und Erfolge ernten

Rettich ist ein faszinierendes Wurzelgemüse, dessen Anbau sowohl Freude als auch Herausforderungen mit sich bringt. Mit den richtigen Kniffen kann jeder Hobbygärtner eine erfolgreiche Ernte einfahren.

Rettich-Wissen kompakt

- Lockerer, nährstoffreicher Boden ist der Schlüssel zum Erfolg

- Aussaat von März bis August möglich

- Regelmäßige Bewässerung und Unkrautentfernung sind unerlässlich

- Wachsam sein bei Schädlingen und Krankheiten

- Ernte je nach Sorte nach 6-8 Wochen

Die Bedeutung des Rettichanbaus

Rettich gehört zu den ältesten Kulturpflanzen und wird seit Jahrtausenden angebaut. In meinen über 20 Jahren Erfahrung mit Rettichanbau bin ich immer wieder von seiner Vielseitigkeit beeindruckt. Als vitamin- und mineralstoffreiches Gemüse trägt er zu einer ausgewogenen Ernährung bei. Zudem ist Rettich relativ pflegeleicht und eignet sich hervorragend für Einsteiger im Gemüseanbau.

Häufige Probleme beim Rettichanbau

Trotz seiner Robustheit kann der Rettichanbau einige Tücken bergen. Die häufigsten Herausforderungen, denen ich begegnet bin, sind:

- Ungeeignete Bodenbeschaffenheit

- Fehler bei der Aussaat und Keimung

- Probleme mit der Bewässerung

- Schädlingsbefall und Krankheiten

- Wachstumsstörungen

- Ernteprobleme

In meiner langjährigen Erfahrung habe ich festgestellt, dass viele dieser Probleme mit der richtigen Vorbereitung und Pflege vermieden werden können.

Bodenprobleme und Lösungen

Ungeeignete Bodenbeschaffenheit

Der Boden spielt eine entscheidende Rolle für das Gedeihen von Rettich. Zwei Hauptprobleme treten häufig auf:

Schwere, verdichtete Böden

Schwere Lehmböden können das Wachstum der Rettichwurzel behindern. In meinem ersten Garten hatte ich genau dieses Problem - die Rettiche wuchsen krumm und verzweigt. Die Lösung: intensive Bodenlockerung und die Zugabe von Sand und Kompost.

Zu sandige oder nährstoffarme Böden

Andererseits können sehr sandige Böden zu wenig Nährstoffe und Feuchtigkeit speichern. Hier hilft die Anreicherung mit organischem Material wie Kompost oder gut verrottetem Mist.

Lösungsansätze

Bodenlockerung und -verbesserung

Eine gründliche Bodenbearbeitung vor der Aussaat ist unerlässlich. Lockern Sie den Boden mindestens 30 cm tief. Bei schweren Böden kann die Einarbeitung von Sand die Struktur verbessern.

Kompost und organische Düngung

Kompost ist ein wahrer Segen für den Rettichanbau. Er verbessert die Bodenstruktur und liefert wichtige Nährstoffe. Pro Quadratmeter empfehle ich 2-3 Liter gut verrotteten Kompost. Vorsicht bei frischem Mist - er kann zu Verformungen führen.

Aussaat und Keimungsprobleme

Zu frühe oder zu späte Aussaat

Der richtige Zeitpunkt für die Aussaat ist entscheidend. Zu früh gesäte Rettiche können durch Spätfröste geschädigt werden, zu spät gesäte leiden unter der Sommerhitze. In meinem Garten säe ich Sommerrettiche ab Mitte März, Winterrettiche ab Juli.

Ungleichmäßige Keimung

Ungleichmäßige Keimung kann durch zu tiefes Säen oder ausgetrockneten Boden verursacht werden. Achten Sie darauf, die Samen nur etwa 1-2 cm tief zu säen und den Boden gleichmäßig feucht zu halten.

Lösungen für optimale Keimung

Richtige Aussaatzeiten beachten

Orientieren Sie sich an den Empfehlungen für Ihre Region. In meinem Garten in Süddeutschland säe ich Sommerrettiche von März bis August in Abständen von 2-3 Wochen für eine kontinuierliche Ernte.

Saatgutvorbehandlung

Ein kleiner Trick, den ich gerne anwende: Ich weiche die Samen vor der Aussaat für etwa 12 Stunden in lauwarmem Wasser ein. Das beschleunigt die Keimung und führt zu gleichmäßigerem Aufgehen.

Mit diesen Grundlagen sind Sie gut gerüstet, um die ersten Hürden beim Rettichanbau zu meistern. Bedenken Sie: Jeder Garten ist anders, und manchmal braucht es etwas Experimentierfreude, um die passende Methode für Ihren Rettichanbau zu finden. Die Freude über die erste selbst gezogene, knackige Rettichwurzel entschädigt für alle Mühen!

Bewässerungsprobleme bei Rettichen erkennen und lösen

Bei der Kultivierung von Rettichen spielt die richtige Bewässerung eine entscheidende Rolle. Zu wenig oder zu viel Wasser kann zu erheblichen Problemen führen. Lassen Sie uns die häufigsten Bewässerungsprobleme und ihre Lösungen genauer betrachten.

Unregelmäßige Bewässerung

Ein häufiger Fehler ist die unregelmäßige Bewässerung. Rettiche benötigen eine gleichmäßige Feuchtigkeit, um optimal zu gedeihen. Schwankungen zwischen Trockenheit und Staunässe können zu Wachstumsstörungen und Geschmackseinbußen führen.

In meiner Erfahrung wurden meine Rettiche bei unregelmäßiger Bewässerung holzig und scharf. Um dies zu vermeiden, empfehle ich, die Bodenfeuchte regelmäßig zu prüfen und bei Bedarf zu gießen. Ein Finger in der Erde verrät schnell, ob gegossen werden muss.

Überwässerung und Staunässe

Ebenso problematisch wie Trockenheit ist eine Überwässerung. Staunässe führt zu Sauerstoffmangel im Boden und kann Wurzelfäule verursachen. Typische Anzeichen sind gelbliche, welke Blätter und ein verlangsamtes Wachstum.

Um Staunässe zu vermeiden, ist eine gute Drainage unerlässlich. Lockern Sie schwere Böden mit Sand oder Kompost auf und sorgen Sie für ausreichenden Wasserabzug. Bei Topfkultur sind Löcher im Gefäßboden ein Muss.

Lösungsansätze für optimale Bewässerung

Bewässerungsplan erstellen

Ein strukturierter Bewässerungsplan hilft, die Wasserversorgung Ihrer Rettiche zu optimieren. Berücksichtigen Sie dabei folgende Punkte:

- Gießen Sie vorzugsweise am frühen Morgen oder späten Abend, um Verdunstungsverluste zu minimieren.

- Passen Sie die Wassermenge an Wetterbedingungen und Wachstumsphase an.

- Verwenden Sie wenn möglich Regenwasser, da es weicher ist und weniger Kalk enthält.

- Gießen Sie direkt an der Wurzel und vermeiden Sie es, die Blätter zu befeuchten.

Mit einem gut durchdachten Bewässerungsplan können Sie die Wasserversorgung Ihrer Rettiche optimal steuern und Probleme vermeiden.

Mulchen zur Feuchtigkeitsregulierung

Eine effektive Methode zur Regulierung der Bodenfeuchtigkeit ist das Mulchen. Eine Mulchschicht aus organischem Material wie Stroh oder Rasenschnitt hat mehrere Vorteile:

- Sie reduziert die Verdunstung und hält die Feuchtigkeit im Boden.

- Die Bodentemperatur wird ausgeglichen, was besonders bei Hitze wichtig ist.

- Unkrautwuchs wird unterdrückt, wodurch weniger Konkurrenz um Wasser entsteht.

- Bei der Zersetzung werden dem Boden zusätzlich Nährstoffe zugeführt.

Achten Sie darauf, die Mulchschicht nicht zu dick aufzutragen und einen Abstand zum Pflanzenstängel zu lassen, um Fäulnis zu vermeiden.

Schädlinge und Krankheiten beim Rettichanbau bekämpfen

Rettiche können von verschiedenen Schädlingen und Krankheiten befallen werden. Eine frühzeitige Erkennung und die richtigen Gegenmaßnahmen sind entscheidend für eine erfolgreiche Ernte.

Häufige Schädlinge beim Rettichanbau

Kohlfliege und ihre Larven

Die Kohlfliege ist einer der gefährlichsten Schädlinge für Rettiche. Ihre Larven fressen an den Wurzeln und können erhebliche Schäden verursachen. Befallene Pflanzen zeigen oft Wachstumsstörungen und welke Blätter.

Zur Bekämpfung eignen sich folgende Maßnahmen:

- Verwenden Sie Kulturschutznetze, um die Eiablage zu verhindern.

- Praktizieren Sie eine weite Fruchtfolge und meiden Sie die Nachbarschaft zu anderen Kreuzblütlern.

- Entfernen Sie befallene Pflanzen sofort, um eine Ausbreitung zu verhindern.

Erdflöhe

Erdflöhe sind kleine, springende Käfer, die charakteristische Löcher in die Blätter fressen. Besonders bei Jungpflanzen können sie erhebliche Schäden anrichten.

Folgende Maßnahmen helfen gegen Erdflöhe:

- Halten Sie den Boden feucht, da Erdflöhe trockene Bedingungen bevorzugen.

- Streuen Sie Gesteinsmehl um die Pflanzen, um die Käfer abzuschrecken.

- Pflanzen Sie Kräuter wie Thymian oder Minze in die Nähe, deren Duft die Erdflöhe vertreibt.

Typische Krankheiten

Kohlhernie

Die Kohlhernie ist eine Pilzerkrankung, die zu Wucherungen an den Wurzeln führt. Befallene Pflanzen kümmern und zeigen oft Welkeerscheinungen.

Zur Vorbeugung und Bekämpfung:

- Achten Sie auf einen ausgeglichenen pH-Wert im Boden (idealerweise über 7).

- Praktizieren Sie eine weite Fruchtfolge von mindestens 4 Jahren.

- Verwenden Sie resistente Sorten, falls verfügbar.

Wurzelfäule

Wurzelfäule wird oft durch Staunässe und damit verbundenen Sauerstoffmangel begünstigt. Die Wurzeln verfaulen und die Pflanze stirbt ab.

Um Wurzelfäule zu vermeiden:

- Sorgen Sie für gute Drainage und lockeren Boden.

- Vermeiden Sie Überwässerung und Staunässe.

- Entfernen Sie kranke Pflanzen sofort, um eine Ausbreitung zu verhindern.

Präventive Maßnahmen und Bekämpfung

Fruchtfolge und Mischkultur

Eine durchdachte Fruchtfolge und Mischkultur können viele Probleme von vornherein verhindern. Bauen Sie Rettiche nicht häufiger als alle 4 Jahre am gleichen Standort an. Gute Mischkulturpartner sind zum Beispiel Salat, Erbsen oder Möhren.

Natürliche Feinde fördern

Die Förderung natürlicher Feinde ist eine effektive Methode zur biologischen Schädlingsbekämpfung. Legen Sie Blühstreifen an, um Nützlinge wie Marienkäfer oder Schwebfliegen anzulocken. Auch ein Insektenhotel kann helfen, nützliche Insekten im Garten anzusiedeln.

Einsatz von Kulturschutznetzen

Kulturschutznetze sind eine wirksame Barriere gegen viele Schädlinge. Sie halten Kohlfliegen, Erdflöhe und andere fliegende Insekten fern, ohne das Pflanzenwachstum zu beeinträchtigen. Achten Sie darauf, die Netze direkt nach der Aussaat oder Pflanzung anzubringen und bodendicht zu befestigen.

Mit diesen Maßnahmen sind Sie gut vorbereitet, um Bewässerungsprobleme, Schädlinge und Krankheiten beim Rettichanbau erfolgreich zu meistern. Beobachten Sie Ihre Pflanzen regelmäßig und greifen Sie bei ersten Anzeichen von Problemen ein. So können Sie sich auf eine reiche Rettichernte freuen!

Wachstumsprobleme bei Rettichen und ihre Lösungen

Obwohl Rettiche als relativ pflegeleicht gelten, können sie durchaus mit einigen Wachstumsproblemen zu kämpfen haben. Hier sind die häufigsten Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze:

Verzögertes Wachstum

Wenn Ihre Rettiche nicht so recht in die Gänge kommen, könnte das verschiedene Gründe haben:

- Der Boden ist nährstoffarm

- Die Pflanzen stehen zu dicht

- Die Temperaturen sind ungünstig

- Es herrscht Wassermangel

Um dem entgegenzuwirken, empfehle ich folgende Maßnahmen:

- Düngen Sie vorsichtig mit einem ausgewogenen organischen Dünger

- Vereinzeln Sie zu dicht stehende Pflanzen

- Schützen Sie die Pflanzen bei Kälte mit einem Vlies

- Gießen Sie regelmäßig, aber vermeiden Sie Staunässe

Verformte oder gespaltene Rettiche

Wenn Ihre Rettiche seltsame Formen annehmen, könnte das an folgenden Faktoren liegen:

- Der Boden ist steinig oder verdichtet

- Es herrscht zu hohe Feuchtigkeit

- Es gibt Nährstoffungleichgewichte

Um dem vorzubeugen, rate ich zu folgenden Maßnahmen:

- Lockern Sie den Boden gründlich vor der Aussaat

- Sorgen Sie für eine gute Drainage

- Achten Sie auf eine ausgewogene Düngung und vermeiden Sie übermäßigen Stickstoff

Optimale Standortwahl für gesunde Rettiche

Damit Ihre Rettiche prächtig gedeihen, sollten Sie auf folgende Standortfaktoren achten:

- Ein sonniger bis halbschattiger Platz ist ideal

- Der Boden sollte locker und humos sein

- Eine gute Drainage ist unerlässlich

- Ein windgeschützter Ort ist von Vorteil

Ich habe besonders gute Erfahrungen mit dem Anbau in Hochbeeten gemacht. Hier lässt sich die Bodenqualität leichter kontrollieren und die Pflanzen sind zudem vor Wühlmäusen geschützt.

Richtige Pflanzabstände einhalten

Wenn Rettiche zu eng gepflanzt werden, konkurrieren sie um Nährstoffe und Licht. Folgende Abstände haben sich bewährt:

- Zwischen den Reihen: 20-25 cm

- In der Reihe: 5-10 cm für kleine Sorten, 10-15 cm für größere Sorten

Ein kleiner Tipp: Beim Vereinzeln können Sie die gezogenen Pflänzchen als Microgreens verwenden - so haben Sie gleich einen doppelten Nutzen.

Ernteprobleme bei Rettichen und wie man sie vermeidet

Eine erfolgreiche Rettichernte hängt von mehreren Faktoren ab. Hier einige häufige Probleme und Lösungsansätze, die ich in meiner langjährigen Gartenerfahrung gesammelt habe:

Zu frühe oder zu späte Ernte

Der richtige Erntezeitpunkt ist entscheidend für Geschmack und Textur der Rettiche.

- Zu früh geerntete Rettiche sind oft klein und wenig aromatisch

- Zu spät geerntete Rettiche neigen dazu, holzig und pelzig zu werden

Um den optimalen Erntezeitpunkt zu treffen, empfehle ich:

- Beobachten Sie das Wachstum regelmäßig

- Ernten Sie, wenn die sortentypische Größe erreicht ist

- Prüfen Sie die Festigkeit - reife Rettiche fühlen sich fest an

Holzige oder pelzige Rettiche

Diese unangenehme Textur entsteht oft durch:

- Eine zu späte Ernte

- Wassermangel

- Zu hohe Temperaturen

Um dem vorzubeugen, rate ich zu folgenden Maßnahmen:

- Ernten Sie rechtzeitig, besonders bei warmer Witterung

- Bewässern Sie regelmäßig und gleichmäßig

- Mulchen Sie, um die Bodenfeuchte zu erhalten

Erntezeitpunkt richtig bestimmen

Der ideale Erntezeitpunkt variiert je nach Sorte:

- Radieschen: etwa 3-4 Wochen nach der Aussaat

- Sommerrettiche: circa 6-8 Wochen nach der Aussaat

- Winterrettiche: ungefähr 10-12 Wochen nach der Aussaat

Ein praktischer Tipp aus meinem Garten: Ziehen Sie probeweise einen Rettich. Ist er noch zu klein, können Sie ihn meist problemlos wieder einpflanzen - er wächst in der Regel unbeirrt weiter.

Sortenspezifische Reifezeiten beachten

Verschiedene Rettichsorten haben unterschiedliche Reifezeiten:

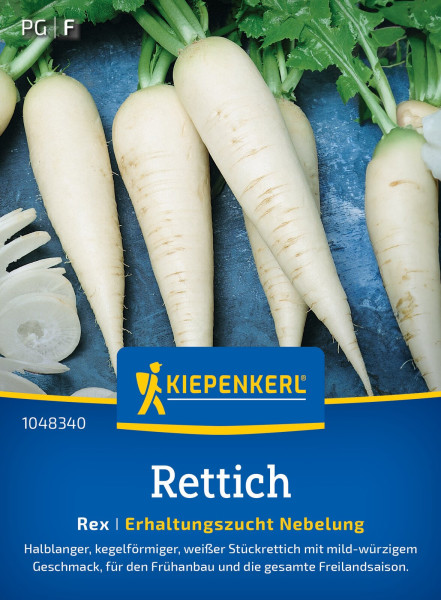

- Frühe Sorten wie 'Ostergruß rosa' oder 'Rudi' sind schon nach 4-5 Wochen erntereif

- Mittelfrühe Sorten wie 'Münchner Bier' brauchen etwa 6-7 Wochen

- Späte Sorten wie 'Runder schwarzer Winter' benötigen 10-12 Wochen

Ich habe mir angewöhnt, das Aussaatdatum und die erwartete Reifezeit in meinem Gartenkalender zu notieren. Das hilft mir, den Überblick zu behalten und zum richtigen Zeitpunkt zu ernten.

Lagerungsprobleme bei Rettichen und ihre Lösungen

Auch nach der Ernte können noch Probleme auftreten. Hier die häufigsten Lagerungsprobleme und Lösungsansätze, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe:

Schnelles Welken nach der Ernte

Rettiche verlieren nach der Ernte leider schnell an Frische. Das kann verschiedene Gründe haben:

- Die Lagerung ist zu warm

- Die Umgebung ist zu trocken

- Es gab Beschädigungen bei der Ernte

Um das Welken zu verhindern, empfehle ich:

- Lagern Sie kühl, idealerweise bei 0-5°C

- Bewahren Sie die Rettiche in einem feuchten Tuch oder einer Plastiktüte mit Löchern auf

- Ernten Sie vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden

Fäulnis während der Lagerung

Fäulnis kann auftreten durch:

- Zu hohe Feuchtigkeit

- Beschädigungen an den Rettichen

- Zu warme Lagertemperaturen

Um Fäulnis vorzubeugen, rate ich zu folgenden Maßnahmen:

- Lassen Sie geerntete Rettiche kurz abtrocknen, bevor Sie sie einlagern

- Sortieren Sie beschädigte Exemplare aus

- Lagern Sie kühl und kontrollieren Sie regelmäßig

Optimale Lagerbedingungen schaffen

Für eine lange Haltbarkeit sind folgende Bedingungen förderlich:

- Temperatur: 0-5°C

- Luftfeuchtigkeit: 90-95%

- Dunkle Lagerung

- Gute Belüftung

In meiner Erfahrung eignen sich ein kühler Keller oder das Gemüsefach im Kühlschrank gut zur Lagerung. Wenn Sie keinen kühlen Lagerort haben, empfehle ich, die Rettiche zeitnah zu verarbeiten.

Vorbereitung der Rettiche für die Lagerung

Eine gute Vorbereitung ist entscheidend für die erfolgreiche Lagerung:

- Entfernen Sie das Blattwerk, aber lassen Sie etwa 2 cm Stiel stehen

- Waschen Sie die Rettiche nicht, sondern bürsten Sie nur lose Erde ab

- Sortieren Sie beschädigte oder angefaulte Exemplare aus

- Wickeln Sie die Rettiche in leicht feuchtes Zeitungspapier oder Küchentücher

Mit diesen Tipps halten sich Rettiche je nach Sorte bis zu mehreren Wochen. Beachten Sie, dass Sommerrettiche generell kürzer haltbar sind als Winterrettiche.

Ein letzter Tipp aus meiner Küche: Eingelegte Rettiche sind eine hervorragende Möglichkeit, eine größere Ernte haltbar zu machen. Schneiden Sie sie einfach in Scheiben, bestreuen Sie sie mit Salz, spülen Sie sie nach einer Stunde ab und legen Sie sie mit Essig, Zucker und Gewürzen ein. So haben Sie einen schmackhaften Snack, der sich wochenlang hält.

Spezielle Herausforderungen bei verschiedenen Rettichsorten

Sommerrettich

Sommerrettiche haben es nicht leicht. Bei warmem Wetter sind sie regelrechte Schädlingsmagnete, besonders die Kohlfliege hat es auf sie abgesehen. Ein bewährter Trick ist der Einsatz von Kulturschutznetzen. Zudem neigen diese Rettiche bei Hitze und Trockenheit dazu, in die Höhe zu schießen - nicht gerade ideal. Regelmäßiges Gießen und eine gute Mulchschicht können hier Wunder wirken.

Winterrettich

Winterrettiche hingegen kämpfen oft mit Frostschäden. Werden sie zu früh ausgesät, reagieren die jungen Pflanzen empfindlich auf Kälteeinbrüche. Eine Aussaat ab Mitte Juli und eine schützende Vliesdecke bei Frost können hier helfen. Ein weiteres Problem: Bei zu feuchten Böden faulen sie schnell. Erhöhte Beete mit guter Drainage sind da oft die Rettung.

Sortenspezifische Lösungsansätze

Jede Rettichsorte hat ihre Eigenheiten:

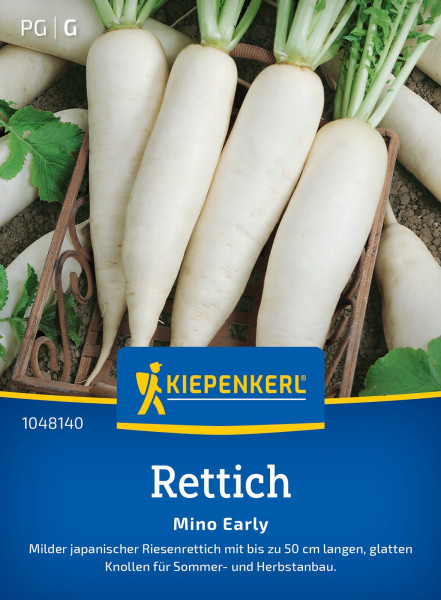

- Asiatische Sorten mögen es nicht zu heiß. Ein Plätzchen im Halbschatten und regelmäßiges Wässern machen sie glücklich.

- Daikon-Rettiche brauchen Platz nach unten. Lockern Sie den Boden regelmäßig, sonst werden die Wurzeln krumm und schief.

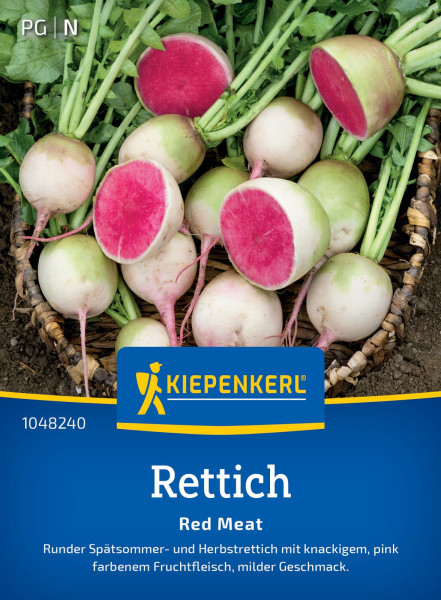

- Bunte Sorten sind echte Divas, was die Ernährung angeht. Hier ist eine ausgewogene Düngung besonders wichtig, sonst verlieren sie schnell ihre schöne Farbe.

Wenn dem Rettich die Nährstoffe fehlen

Nährstoffmängel erkennen

Rettiche sind wahre Künstler darin, uns zu zeigen, wenn ihnen etwas fehlt:

- Hellgrüne bis gelbliche Blätter und mickriges Wachstum? Wahrscheinlich Stickstoffmangel.

- Braune Blattränder und kümmerliche Knollen? Könnte an zu wenig Kalium liegen.

- Rissige oder hohle Knollen mit verkorkten Stellen? Hier fehlt's wohl an Bor.

Das richtige Maß finden

Zu viel des Guten ist beim Düngen genauso schlecht wie zu wenig. Übertreiben Sie es mit Stickstoff, bekommen Sie zwar prächtige Blätter, aber mickrige Knollen. Zu wenig Dünger führt zu kleinen, faden Rettichen. Ein Bodentest vor der Pflanzung kann helfen, die goldene Mitte zu finden.

Ausgewogene Ernährung für Rettiche

Rettiche sind wie wir - sie brauchen eine ausgewogene Ernährung:

- Vor der Aussaat gönnen Sie dem Boden eine Portion gut verrotteten Kompost.

- Bei der Pflanzung kommt phosphorreicher Dünger ins Spiel - das gibt starke Wurzeln.

- Während des Wachstums nur sparsam mit Stickstoff umgehen. So bleiben Blätter und Knolle im Gleichgewicht.

Rettichanbau: Vom Problemkind zum Ernteerfolg

Ich gebe zu, der Rettichanbau kann manchmal nervenaufreibend sein. Aber glauben Sie mir, mit ein bisschen Wissen und Erfahrung kriegen Sie das hin! Wichtig ist, dass Sie die Macken der jeweiligen Sorte kennen - ob Sommer- oder Winterrettich, jeder hat so seine Eigenheiten.

Die richtige Ernährung ist das A und O. Ein ausgeglichener Boden ist der beste Freund gesunder, leckerer Rettiche. Aber Vorsicht: Zu viel ist genauso schlimm wie zu wenig. Finden Sie die Balance, und Ihre Rettiche werden es Ihnen danken.

Lassen Sie sich von Rückschlägen nicht entmutigen. Sehen Sie es als Lernprozess. Mit der Zeit entwickeln Sie ein Gespür dafür, was Ihre Rettiche brauchen. Und wenn Sie dann Ihre ersten knackigen Exemplare ernten, werden Sie sehen: Es war jede Mühe wert. Denn nichts schmeckt besser als ein Rettich aus dem eigenen Garten!